|

�V���o�[�̏�s�隬�̎U�����u��_����ӂ̏隬�O�P�v�i��_�s���ҁj�̏隬�����^���܂����B

|

�@

|

��_�s �s�����Q�Q�ӏ��̏隬���Љ�܂��B |

|

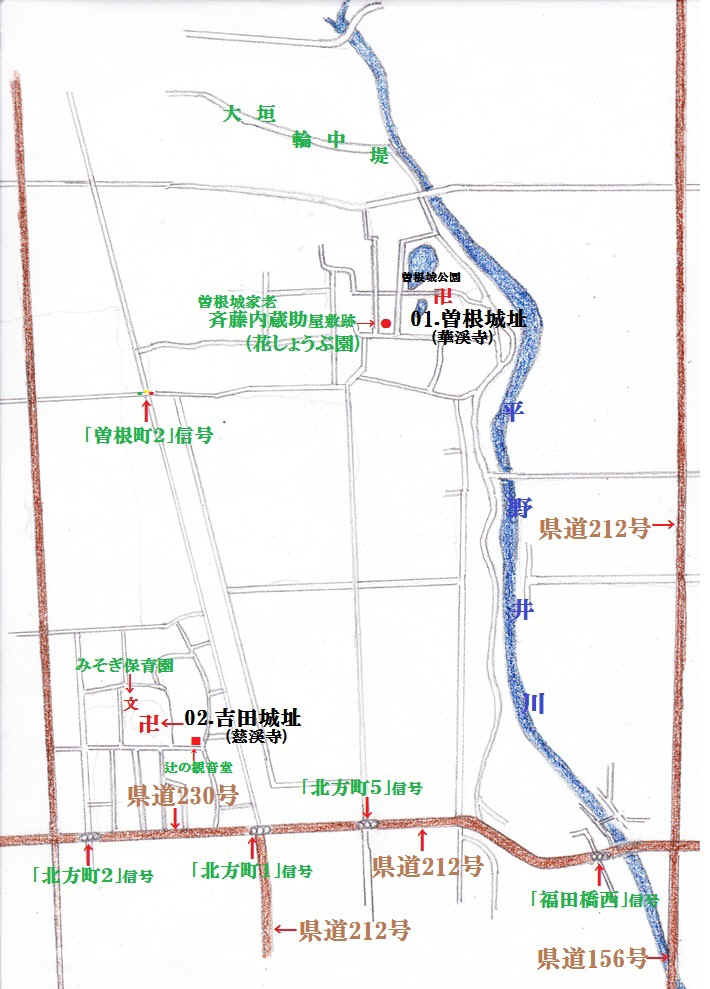

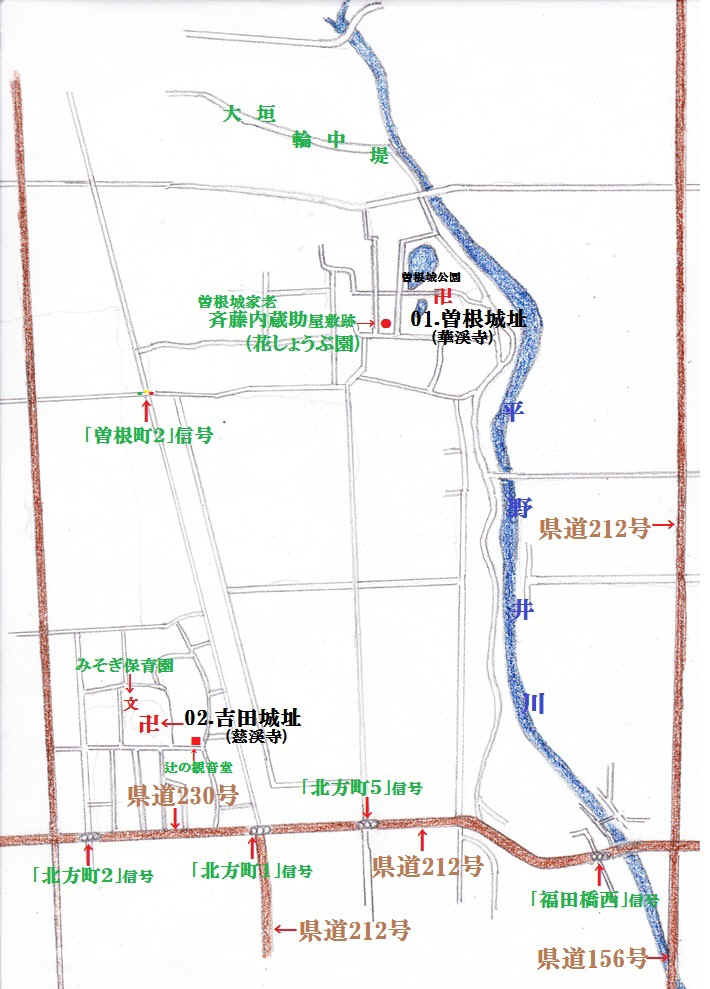

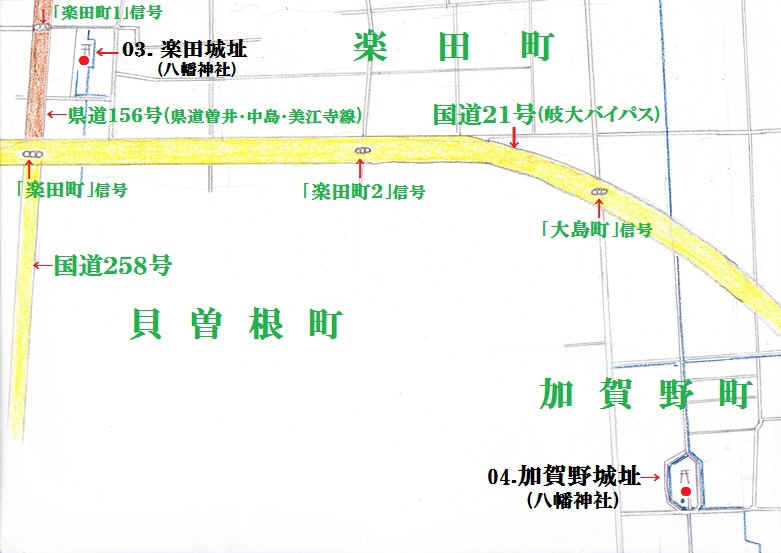

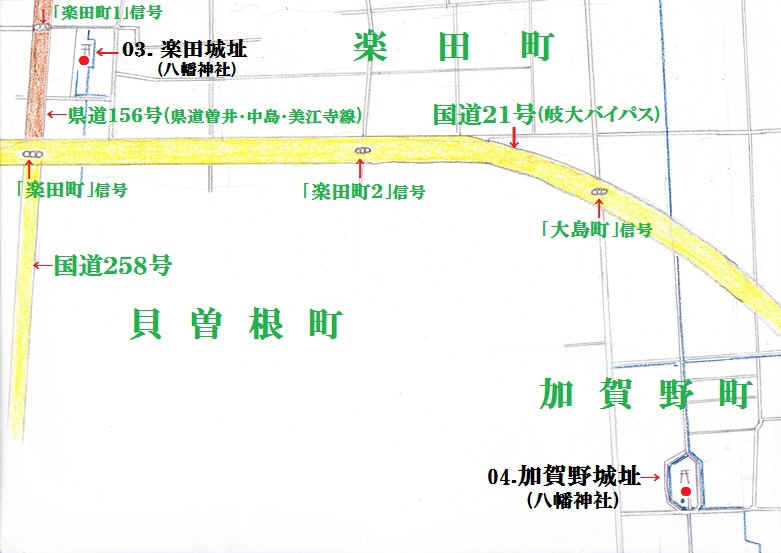

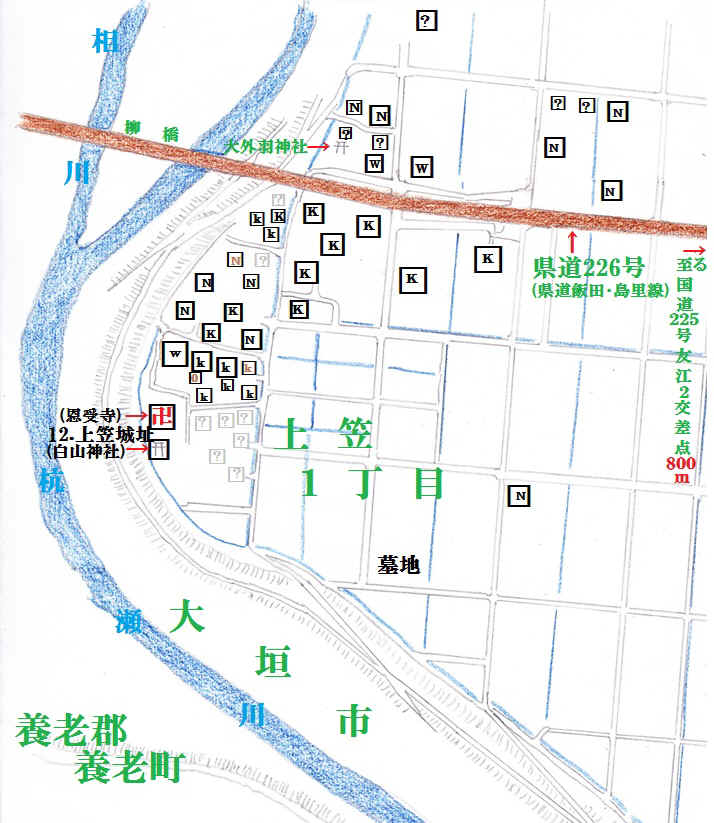

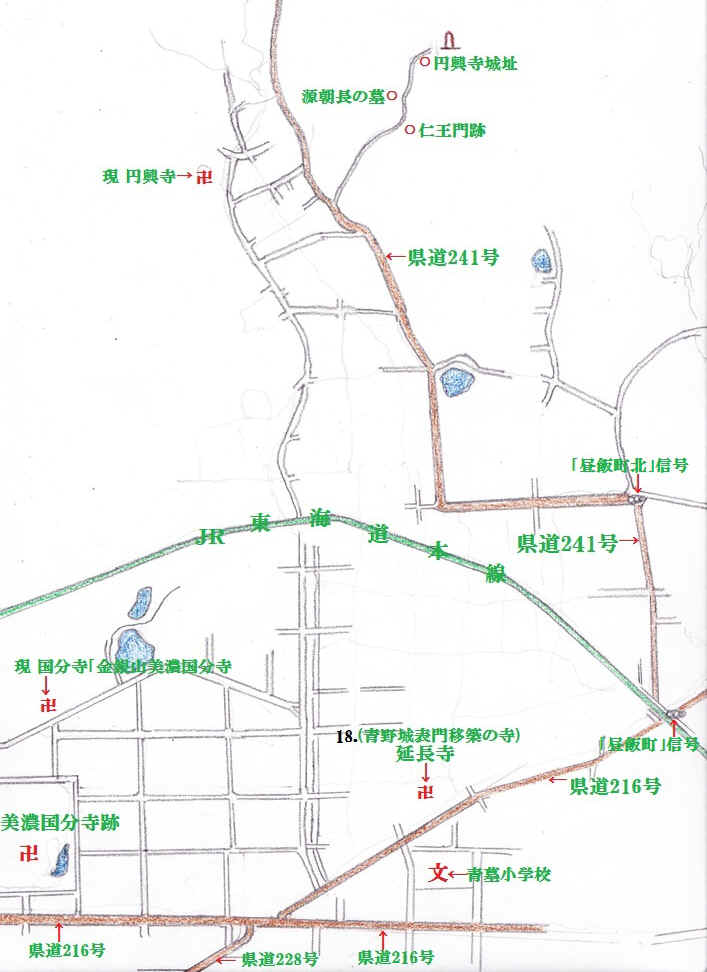

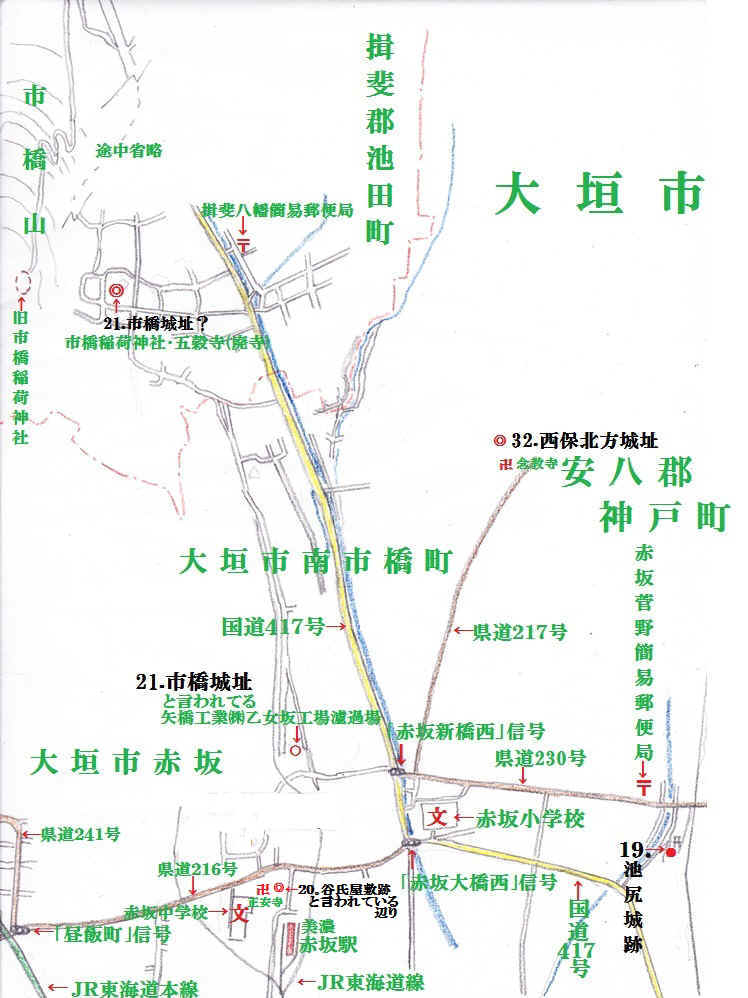

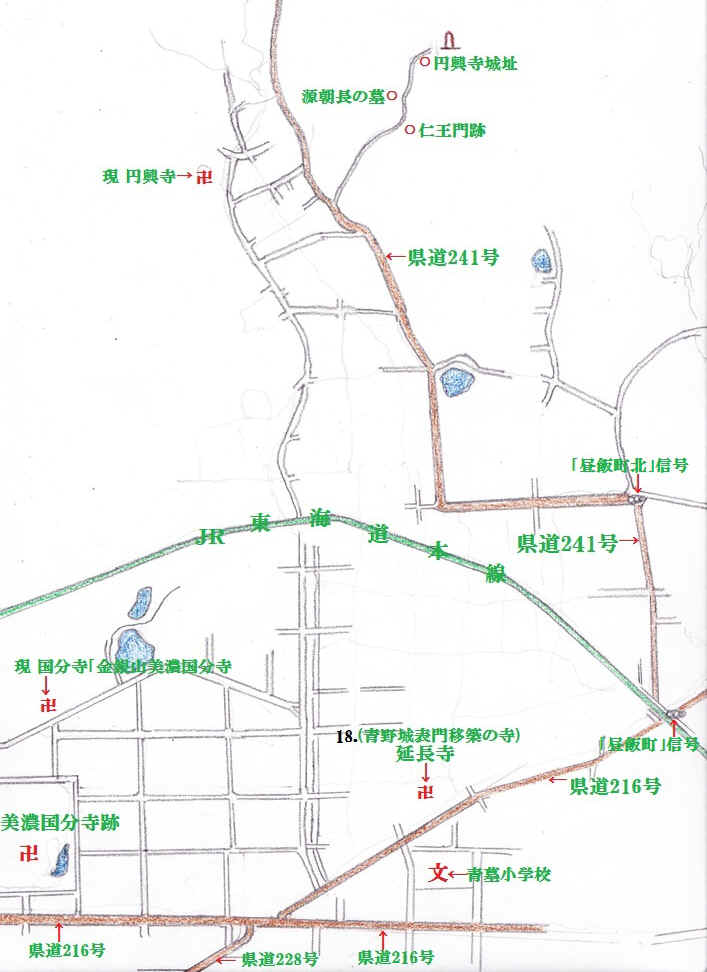

��_�s����22�����̏隬�ʒu�} |

| 01.�]�������i�]����1���ځj�A02.�g�c�����i�k����1���ځj�A03.�y�c�����i�y�c��1���ځj�A 04.���������i����쒬1����)�A 05.����隬���i���쒬�j�A06.���h�����i��_�s���h�j�A 07.�O�ˏ����i�O�˒���c�j�A 07-1.�^�����i�O�˒���c�j�A08.�i������i���P���ځj �A 09.���]�i�������j�����i���]���j�A10.���J�����i���J�j�A11.�������i�������Z�А_�Ёj�A 12.��}(���݂���)����i��}���j�A13�������i�����j�A14.��X�����i���X���j�A15.�}�D�����i�}�D��) 16.���������i����������789�j�A17.���c�隬�i���c���j�A18.������i�쒬�j�A18-1.���o���i�쒬�j�A 18-2.�������i�撬�P���ځj�A18-3.���������i�撬�j�A19.�r�K�����i�����n���j�A 20.�J�����~���i�ԍ⒬�q���j�A21.�s�������i��s������s���j��s����א_�Ђƌ썑��(�K��S�r�c��)�A 22.�~���������i�撬)�A22-1.���~�����i�撬)�B |

|

�@

|

01.�]���隬 ��_�s�]����1���� |

|

|

�j�� �]����{�ېՔ� |

|

|

�����Q�P�Q���u�]�����Q�v�̐M�����瓌�֓���Ɓu�]��������v�ւ����܂����P�{���ł͂���܂���B |

|

|

�]���隬(�،k��) |

|

|

�����Q�P�Q���u�k�����T�v�M����k�サ�V�O�O�����̓����ɂ���܂��B |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�]�����{�ېՁi�،k�T���j |

|

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�]����̗��j�i�P�j �@�]����́A��_�s�]�����ɂ���A���݉،k���̋������n�i�]����̖{�ېՁj�͎j�ՂɎw�肳��Ă��܂��B �@���ėK���̐��݂ɋ߂��A�����R���ƒ��R���ɋ��܂ꂽ�ʒu�ɂ��邽�߂ɁA�����Z�n���𗷂���d�v�ȏꏊ�Ƃ��đ��݂��Ă����̂ł��傤�B �@���́A��t���E�������̂��Ɗփ��������ɔp��ƂȂ�܂����B �@�͂��߈�t�ɗ\��ǒʁi������S�j�͑m�Ђɂ��������A�P�P�̎��i��i�T�N�j�q�c����(11-126-1)�ŕ��Z�����U�����ꎞ�ɓ����ɂ����̂ŁA�ґ����ĉƓ��p���]�����ƂȂ�܂����B �@��S�́A��_��(�Q���j�厁�Ə헤����i�g�S�j����і{���k����(04-40�Q��)������ɉ�̎��A�ƂƂ��ɁA�����Z�O�l�O�ƌĂ�A�퍑����̔��Z����R�Ƃ���ꂽ�����̕����̒��ł����o���đ傫�ȗ͂������Ă������Ƃ���Ă���A���ł���S�͕��������ɏG�ł�����L���Ȏ��͎҂Ƃ��āA���̃��[�_�[�i�ł������悤�ł��B �@����Șb������܂��B�y��E�ē��Ɏd���Ă�����S�̎��͂������܂�āA�D�c�M���̖��Ŗ؉��ًg�Y�G�g���A�|�������q�̏Љ�ŎO�ڂ̗���ȂĖ����ɏ������Ƃ��A�O��V��ɂ��y��ŌJ��Ԃ��ĔM�S�ɐ����ɓw�߂��̂Łu�M���͌��������A�M�a�̐l���ɍ��ꍞ��ł��������悤�v�ƌ������Ƃ����B �@�����Ă��ɐM���͐ē�����łڂ��āA������_�ɓV������ւ̑���������ł߂邱�Ƃ��ł��܂����B �܂��V���P�O�N�{�\���̕ςŐM���̍Ō���݂����ƁA��S���k������D�悵�A�K����i08-96�Q�Ɓj��铢�����Ė����̖x�r���V���Ǖ�������A����̍��}����{���邩��ǂ��o���A����ɂ܂����ۏ���U�߂�Ȃǐ��͊g��ɏ��o���āA�G�g�̂��@�����������孋����܂����B �@���̎q��ʂ��K���ɑނāA�̂������ꂽ���A�V���P�U�N�P�P���P�X��������(08-91)�Ő��������B�i�s�N�V�S�j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@binyou���́u��_�̌Ï�v���� |

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�]����̗��j�i�Q�j |

|

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�������� �@�������N�S���̔��@�����̌��ʁA�{�ۂɔ����Ǝv����Ί_�ƐΕ~��\����������܂����B �Ί_�́A�ԍ�����R����Y����ΊD��̎��R����ׁA�Ε~��\�Ƃ��킹�Ċs���`�����Ă��܂��B ����ɂ��̓����ɂ���s���͂y�ۂƐΊ_����������Ă��܂��B�Ί_�̔N��́A�o�y�i�Ȃǂ���A��t��S����i1525�`1579�j�Ɛ���ł��A�E����~�D�c�M�����ِՂɎ������̂Ƃ��Ē��ڂ����d�v�ȏ�ِՂŁA�����ɂ킽���ɕۑ����邽�ߖ��ߖ߂��A ���������Ƃ��Ēn�㕜�����s���܂����B �i��_�s����ψ���j |

�@

|

01-2.�]����ƘV�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

�]���隬�֓�������̖k���ɂ���܂��B |

|

|

�]����ƘV�ē����������O���~�� |

|

�]����ƘV�ē����������O�Ƃ� �@�V��3�N�i1534�j�A�֓������̎��j�Ƃ��Đ��܂��B �@�֓��`���Ɏd���A��ɁA��t��S���D�c���Q�Ԃ�ƁA����ɏ]���A��t���̉Ɛb�ƂȂ�A���Z�]�����ƂȂ����B �@�V��10�N�i1582�j�A���G���d���i�{�\���̕ρj���v�悷��ƁA�ꕔ�̏d�b�Ɍv���ł������Ă��邪�A���O�����̃����o�[�̒��Ɋ܂߂��Ă���B �@�{�\���ɂĐM��������A������������Ԃ��Ă����H�ďG�g�Ƃ̎R��̐킢�ł͐�N�Ƃ��Ċ��邪�A�s��ē��������B (�t���[�S�Ȏ��T �E�B�L�y�f�B�A���) |

�@

|

02.�g�c�隬 ��_�s�k����1���ځ@�C���P�S�� |

|

|

�g�c��� |

|

|

�����Q�R�O���u�k�����Q�v�̐M�����Q�{�ڂ�k�֓���Ɓu���k���v��O�֏o�܂��B |

|

|

�g�c�隬(���k��) |

|

|

|

�g�c�隬�i���k���j�֓���Ҋp�ɂ͊ω����킫�Ɂu���R���k���v�̐Γ��������Ă��܂��B |

|

�g�c�邪�������ƌ����鎜�k�� �g�c��̒z��N��ȂǏڍׂɂ��Ă͒肩�łȂ����A�g�c�x�O�����̋���Ɖ]���Ă���B |

�@

|

03.�y�c�隬 ��_�s�y�c��1���� |

|

|

�y�c�隬 |

|

|

|

|

�y�c�隬 |

|

�����ɐ������\�炵�����͂���܂��� |

|

|

�@���m�Ȓz��E�p�鎞���͕s�� �@�y�c��́A�i���i�P�S�Q�X�`�S�O�j�Ëg�i�P�S�S�P�`�S�R�j�̍��A���̐̔��Z���ΒÌS���{���̒n���E�ł��������Əd���̖���ł��鎁�Ɠ��V���������邵�Ă������A�����͉Ëg�R�N�V���P�P���ɖv�����̂ŁA���̎q�u��������A���̐Ղ��p�����ƂȂ����B binyou���́u��_�̌Ï�v���� |

|

�@

|

04.�����隬 ��_�s����쒬1���ځ@�@�C���@�@�X�� |

|

|

������� |

|

|

�����Q�P���u���o�C�p�X�v�u�����v�M�����琼�֓���Ɣ����_�Ђ̐X�������܂��B |

|

|

������� |

|

������̕ϑJ �@�@��Ղ͔����_�Еӂ�Ɠ`�����Ă���B binyou���́u��_�̌Ï�v���� |

|

|

|

�����O�ɂ͉���씪���_�Ј�˂̖��������ސl�̎Ԃ��C�b�p�C�ł��B |

�����隬�̋߂��ɂ�����隬���H

|

|

�n���@ |

|

�� |

|

�ꉮ�̉��̉��~���ɍ��Ί_���g�܂ꕻ�̒��ɓ�w�̌����������܂��B |

|

�쐼�p |

|

�k���p |

|

|

�쓌�p |

|

���_�̌��Ԃ��琅�H���z���Ɍ������� |

|

�e�� |

|

�ʗp�� |

�@

|

05.�@����隬 ��_�s����@�@�ꏟ���@�@�C���@�R�� |

|

|

����隬 �@���_���˓c���M�����Ԃ̈�i������隬�j������n�Ƃ��Ċ�i�����A�����Ɂi���ݒn�j���V���\������B�v |

|

����n�i���ア�j���������n�i�������j�Ƃ́A ���n�͖��{����F�̈�i���j�������ꂽ�����ɂ��A |

|

|

�����Q�P���u���o�C�p�X�v�u�a���v�M�����瑤���֓���쉺�ł� |

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����隬

�@�����S�������́A��_�s���쒬�̐ꏟ���ӂ�ɂ����āA�{�ۂ̈ʒu�����̎��ł��낤�Ɠ`���Ă���A binyou���́u��_�̌Ï�v���� |

|

�@

|

06.�@���h�隬 ��_�s���h |

|

|

|

|

���h�隬�Ǝv���邠���� |

|

|

���h�隬�Ǝv���邠����ւ� |

|

|

���݂̐��H���x���Ƃ���Ɩ��Ƃ���������ł��܂��B |

|

|

���h�隬 |

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���h�� binyou���́u��_�̌Ï�v���� �@���h��͊���_�s���h���ɂ���܂��B |

|

|

|

���h�隬�Ǝv����u�������v |

�@

|

07.�O�ˏ隬 ��_�s�O�˒���c |

|

|

�O�ˏ�Ք� |

|

|

�O�ˏ隬���ӏ���Ȃ� |

|

|

�O�ˏ隬�Ǝ��� |

|

|

�@ |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�ˏ�̗��j �@�O�ˏ�́A�z��҂�z��N��ɂ��Ă͒肩�łȂ����A��_��厁�Ɩm�S�̉Ɛb��c�M�Z��̋���B�@���T�Q�N�A��c�M�Z�炪���ƃg�S�Ƌ��ɓ��������B �@���̌�A���Ɩm�S�̎q�s�L�����ƂȂ����B �@�܂��Abinyou���́u��_�̌Ï�v�ɂ��� �@�퍑�����̓V���N�ԁi�P�T�R�Q�`�T�S�j��莁�Ə헤����i�����g�S�j�̉Ɛb�ŁA��c�M�Z�猓�v�����Ƃ��čݏZ���Ă������A���T�Q�N�i�P�T�V�P�j�D�c�M���̈ɐ������́i����Ꝅ�j�U�߂ɑ�_��厁�ƃg�S�ƂƂ��ɏo�w���Ċ���A���͂ȈꝄ�R�̂��ߓa�킵�ΒÌS���c�����]���ŕ��킵�������^�قȂ��g�S�ƂƂ��ɂT���P�Q�������ɂ����B �@���̌�g�S�̒��q���������d����_���ƂȂ�A���̒���V���s�L�͎O�ˏ��ƂȂ��Ĉꖜ�ܐ��̂������A�V���P�P�N�W���ɐ��K������ɓ]�C���āA�c���T�N�i�P�U�O�O�j�̊փ�������ɂ����āA�Γc�O�����ɉ���������ߔs��̔߉^�����Ėv�����A���a���N�i�P�U�P�T�j�T�����Ă̐w��A������Ŏ��E���ĉʂĂ��Ƃ����B�i�s�N�V�O�j |

|

07-1.�^���� ��_�s�O�˒���c |

|

���H�̌`�Ȃǂ��猩�āu�܂����c�t���v�Ɓu�^�����v����ՂɊ܂܂��Ǝv���܂��B |

|

�u�܂��Ɨc�t���v |

|

�u�܂��ƕۈ牀�v�̖k���́u�܂��Ɨc�t�����͂Ȃ��L��v |

�@

|

08.�i���隬 ��_�s���P���ځ@��~���t�߁@�@�C���@�O�� |

|

|

�i��隬 |

|

|

�X�[�p�[�}�[�b�P�g�����S |

|

|

���H�̑��݂��� |

|

|

|

�����_�Ђƕ��掛 |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������́A��_�s���P���ڕӂ�ɂ������Ƃ����A �@���͎��Ə헤������A�V���N�ԁi�P�T�R�Q�`�T�S�j�̍��A���炭�ݏ邵�Ă����Ɠ`�����܂����̌��c�^�����邵���Ƃ��������A�m���Ȃ��Ƃ͂킩��Ȃ��B �@�퍑�������ɐ��������ƒ��������g�S�́A�i���P�O�N���܂�ŁA���T�Q�N�i�P�T�V�P�j�D�c�M���������U���ɎQ�킵�ē������ɂ���܂ł̂T�X�N�ԂɎ��鐶�U�A���Z����R�Ƃ���ꂽ�����̕��������̂����ł����ɁA�]������t��S�Ɩ{���k����������A�ƂƂ��ɐ����Z�O�l�O�ƌĂ�Č��o�������݂ŁA���̒n���ɑ傫�����͂��Ă����B �@���������c��X���邵���y�c�邩��A�i�\�N�ԑ�_��Ɉڂ�܂ł́A�V���N�����炭�����ɋ����\���Ă����ƌ������Ƃ́A�̍��x�z�̐��͊g�吭��A�����͐헪�I�Ӑ}�Ȃǂ�������R���蓾�邱�Ƃł����āA�ے���ł��Ȃ����A�Ƃ����ꉺ����̌Q�Y�������đ������������Z�̍������ɂ����Ĕg���ɕx���ƈꑰ�̐������̈�ʂ�z������ɂ����Ȃ��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@binyou���́u��_�̌Ï�v���� |

�@

|

09.���]�i�������j�隬 ��_�s���]���@�����_�Еt�߁@�@�C���@�P�� |

|

|

���](������)�隬 |

|

�@�@�@�@�@���]���́A��_�s���]���̔����{��ӂ�ɂ������Ɠ`�����Ă��邪�A |

|

|

�u���]�����{�v�܂ł̓J�[�i�r�� |

|

|

���](������)��� |

|

|

���ł��n���ł͏邪�������ƌ����Ă��� |

�@

|

10.���J�隬 ��_�s���J(�ߛ������j�@�@�C���@�R�� |

|

|

���J�隬 |

|

|

���J�隬 |

|

|

10.���J�隬 |

|

|

|

���̔����_�Ђ̑O�ɂ���n�����i��ʍ�����ꠖ؉A�ɂ���j�̕ӂ�ɁA��_�˂̏ɉ���������܂����B |

|

���J�� �@�V�C��_�s�j�ɂ��ƁA�V���Q�N�i�P�T�V�S�j�T���A���|�S�̖�����J�āA�����G�i���J�j���Ƃ����B |

�@

�@

|

�P1.����隬 ��_�s����꒚�ځ@�@�C���@�@�P�S�� |

|

|

|

|

����隬 |

|

|

����隬 |

|

|

11.����隬 |

|

|

|

|

�u�ڊy���v�͐����ɂ��Ƃ��̎��͕���11�N�i�P�X�X�X�j�ɍY����͐���C�ɂ�� �Z�А_�Ђ̗��͍L���������ߋ������H�ɁA |

|

|

|

�@�������́A��_�s���̌��݂��̈ʒu�͔��R�Ƃ��Ȃ��B �@�Ð}�ɂ��Ɩ}���W���n�̖k�ɓ���ӂ�ŁA���̐ՂƐ��������y�́A���Ȃǂ̂��������n���ÂՂ��Ƃ��ł���B |

|

�Ε(���킩�˂݂傤) �@�@�@����13�N12���@�@�@��䑑�|�ˋ������c�㊯�E�^�������E�E�E�E�E�E�E�E�E �Ƃ���A��_��ɂ����u��_��R����ɂ��� |

�Y����X�|�[�c�����́H

|

�Z��n�}�Ō���Ɓu�Y����X�|�[�c�����v�͎��͂��i�i�ɍ�����L���ꏊ�ł��B |

|

�ȏ�𑍍����u�Z�А_�Ёv���͂̏�(���H�Ȃ�)�ɂ��犨�Ă���� |

�@

|

�P2.��}(���݂���)�隬 ��_�s��}���@�@�C���@�@�P�� |

|

|

��}(���݂���)�隬 |

|

|

binyou�����f�ł��� |

|

|

11.��}�隬 ���binyou���̕��͂��牺�}�Ɍ��݂̏Z��n�}���� |

|

|

|

|

�������猩�ď��������ꏊ�ɂ͎��i���j�Ɛ_�Ёi��O�H�_�Ёj���ł܂��Ă���܂��B |

|

��}�� �@

��}��́A��_�s��}���ɂ������Ƃ����B |

| �@ |

|

��}���i�Â��j �u�쑺�Ƃ������ā@�@��}�ɉ^���Ђ炩���쑺���@�@�@�@�ۂɐ�̊����Ȃ�@�@�@�@�@�{��O�։r�V��v ���Z�{�����̗�������ނƓ`�����鍑�}�����͂��߁A���݂���}���ɍݏZ���鋌�ƂŁA�쑺 |

�@

|

�P3.���隬 ��_�s����1���ځ@�@�C���P�W�� |

|

|

���隬 |

|

|

���隬 |

|

|

13.���隬 |

|

|

�Z��n�}�̐��H�̌`���猩�Ă��u�������v�Ǝv���K��܂����� |

���� �@���Z���L�Ɂu�s�j�S����v�Ƃ��邪�A�V����Z�u�ɂ��A�s�j�S�����̍��ɁA�u���隬�͗ב������S���c���̖k�̕��ɓy�͂̌`�̂���āA���̕���{�ہA���̕����V�ۂ̂��ƂȂ�Ɖ]���B binyou���́u��_�̌Ï�v���� |

�@

|

�P4.��X�隬 ��_�s��X���S���� |

|

|

��������̐��� |

|

|

��X�隬 |

|

|

14.��X�隬 |

|

|

���́u���~���v�ӂ肪��ԓy�n�̃��x���������ꏊ�ł��B |

|

���̗������猩��Ƃ�������y�n�̃��x�����������Ƃ�����܂��B |

|

�u���c���Ձv |

|

��X����́A��_�s��X���̎�{�����Ђ̕ӂ�Ƃ����B �@���݁u�x�̓��v�Ƃ����n���i�������j�ɏ�s�̈ꕔ���ÂՂ��Ƃ��ł���݂̂ł����ďڍׂ͑S���킩��Ȃ��B |

|

binyou���́u��_�̌Ï�v���Q�l�ɂ��ĒT���܂������u��{�_�Ёv��u�x�̓��v�Ƃ�������������������܂��� |

�@

|

15.�}�D�隬 ��_�s�}�D���@�@�@�C���@�O�� |

|

|

�}�D�隬(�~�̎R��) |

|

|

�}�D��� |

|

�P�T�D�}�D�隬 |

|

|

|

�}�D�隬 |

|

|

|

���q�X�� |

|

|

|

�@�}�D���́A��_�s�}�D���ɂ������Ƃ����B �@���Z���L�ɂ́A�u�����S�}�D��A���͒m�ꂸ�S�����~�ɍ��n����v�ƋL����Ă���݂̂ŁA�𖾂ł���j�����Ȃ��A�F�ڒm��R���Ȃ��B �@����ɁA��~���t�߂���Ղł���Ƃ����A�܂������ӂ�Ƃ������A������m�F�ł��Ȃ��B �@�����͊��q����A�����R�N�i�P�Q�V�V�j���s��芙�q���{�֑i�ׂ̗��ɏo������������́u�\�Z����L�v�ɂ���}�D�̗��ŁA�Ñォ�璆���ւ����ē��R���ԍ��蕪����A�n�����o�Ĕ����̔M�c�œ��C���Ɍ��ꂽ���q�X���̏h�w�Ƃ��ėL���ł���B �@�k�ɕ��쏯�A��ɑ�䑑�̊Ԃɂ����āA�ޗNj������̂̒��쏯�̏d�v�ȃ|�C���g�ƂȂ��Ă���n���I�ȏ���������A�����͈ꎞ�I�ɕ����̊ق��Ԃ������āA�}�D��ƌĂ�Ă����ł��낤�Ɛ��������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@binyou���́u��_�̌Ï�v���� |

|

��_�s�w��d�v�������@��~���\�� |

�@

|

16.�����隬 ��_�s�������x�@�@ |

|

|

�����隬 |

|

|

�����隬 |

|

|

�����隬(�r�菬�w�Z)�͉�ʉE���ł��B |

|

������́A���݂̍r�菬�w�Z�Ƃ��̎��ӂ̏Z��n��т����ł������B�@ |

|

| �@���ݍr�菬�w�Z�Ɂu������Ձv�̕W�����Ă��Ă��邪�A�����͓���x�̂����̈ꕔ�ł���i���݁u�r�菬�w�Z�̒n���́u��_�s�������x�v�ł��j�A�Ï�}���݂�ƁA���������̏W���n�S�̂���s�̌`���Ȃ��Ă���B �@ ���Z�n���ł݂�����_��̂悤�ɋߐ��ɐ������đ��݂�����s�ȊO�́A�����钆���̏�Ƃ��āA���ꂾ���̋K�͂���������̗l�q���킩��Ð}�̎c����Ă���̂͏��Ȃ��ł��낤�B �@ ���ݑ�_�̌Ï�Փ�\���P���̂����A�Ð}������̂���_���A�]�����i01-01�Q���j������������̎O��݂̂ŁA���ɋM�d�Ȏj��ɋM�d�Ȏj���Ƃ�����B �@ ������́A�͂��ߓV���̂���A���(�s�j�S���䒬)�̒|�������q�d���̏]�Z�A�|�������d�����O��m����ď���\�������A�����͔��Z�H�̗v�Ղɓ���A�L�b�G�g���A�x�X�����ɖK��Ă���Ƃ����B �@ ���Z���L�ɂ��ƁA������͑��̐��ɂ���|�������͌タ�ɓ���ƂȂ�ܐ�A�M���̂�����Z�A��˂̂����l�A�ܕS�̑㊯�A�V�����ɏ��z���V��ɋ����B �@ �G�g���x�X���̏�ɓ��B�G�g�̂���L��|�c�Ɉڂ�O���ܐ��̂��B �@ �܂��{���Ɉڂ�A�ɓ���̎q�̑�ɉƂ͖v���B�v�Ƃ��邪�A���̊e���ɂ́A���\�R�N�L�㍑���S���c�Ɉڂ�Ƃ���B �@ �|�����̂��Ƃ́u���������ܐ�A�G�g�̎���V��ɋ����B�c���T�N�W���K���ɑނ��B�փP����̂Ƃ�����ĕ��V������タ�p��v�ƋL����Ă���A�ܐ��̂��ďG�g�Ɏd�����B �@ �c���T�N�̊փP������ɁA�����������㒉���́A���R�Γc���ɖ������ď����������A�W���P�V��������(03-38�Q��)�̉����ɎQ�����Ĕs�k�A��_�ɓ����A�������A�Γc�̑ԓx�ɕs���������A���Q�S���ɓ��R������̌R�����ԍ�ɐi�����Ă����̂��݂đ����ɖ����ł͎O�\�Z�v������ɂ������ƁA���̖�̂����ɏ�������ČK���̎��Ƃ𗊂��Ĉ��g���Ă��܂����Ƃ����B �@ ���̂��Ɠ�����̈���ĕ������邵�����A���͔p��ƂȂ����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@binyou���́u��_�̌Ï�v���� |

|

|

| �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�z��҂͒|�������q�̂��Ƃ��|���d�� �@������́A�z��N��͒肩�łȂ����|���d���ɂ���Ēz�邳�ꂽ�B�@�d���́A�]�Z��|�������q�d�����璷���̒n�m���ꂽ�B�@�|���d���́A�L�b�G�g�Ɏd���āA��ɖL�㍂�c�P���ƂȂ����B �@�|���d���̂��Ƃɂ͕������������ƂȂ������A�c���T�N�A�փ����Ő��R�ɗ^�����������͉��ՂƂȂ�A��������p��ƂȂ����B |

�@

|

17.���c�隬 ��_�s���c���i�s�j�S���c���j |

|

|

���c�隬 |

|

�ubinyou���́u��_�̌Ï�v�����v���Q�l�Ɍ��n��T���܂������A �����킢�����Q�P����ɂ͑叟���A�Ó��_�Ђ�����Ŏc����Ă��܂��B |

|

|

���c�隬 |

|

|

|

|

|

���c�� �@�s�j�S���c���A���c��A���̐���Ղɂ���A�ߔg�a��琳���A�M���̍������ɋ����B binyou���́u��_�̌Ï�v���� |

|

�����Q�P���i���j�̃R���N���[�g�ǂƒÓ��_�Ђ̐Ί_�̌��������叟�����̏����������|�M |

|

�叟���A�Ó��_�ЂƓ��������i�k���~�j�ɂ���u�^�����v |

�@

|

18.��隬 ��_�s�쒬 |

|

|

���� |

|

��隬 |

|

|

�c�ނ̒��Ƀ|�c�����u��t�Ό��牮�~�Ձv��������܂��B |

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�]�ˏ���Ŏa�荇�����A���ƒf�� �@���́A��t�����̎q���������{�ɏ���������ĂT�O�O�O��^�����A���Z�쑺�ɋ����\�������ƂɎn�܂�B �@�����̎q���x�́A�V�a���N�i�P�U�W�P�j�Ɏ�N��ƂȂ�������A�P���Q�O�O�O�̑喼�ɗ��B �@���Ƃ́A���̐�˂̉��~���w�����̂ł��邪�A�K�͓��͕s���ł���B �@���x�́A�勝���N�i�P�U�W�S�j�]�ˏ���ɂ����āA��V�ŏ]�Z��̖x�c���r���h�E���A���g�������킹���V����v�ے�����ɎS�E���ꂽ�B����ɂ��A��˂͔p�˂ƂȂ菊�͓̂V�̂Ƃ��ꂽ�B |

|

�傫�ȁu���~�Ք�v�̗��� |

|

|

�@����n�}�ɂ��ƁA��i�T�N�i�P�T�Q�T�j�U���T���]�B�̐�䗺�������Z��N�������Ƃ��A�썑�{����i�����̒�N�D��͓��������B�Ƃ���썑�{��Ƃ����ĂҖ����łĂ���B �@���̌�A���ƌ���ꂽ�̂́A�փP������̂Ƃ�������G�H�̉ƘV�Ƃ��āA�����������l���ɋ߂邱�ƂɌ��C���o���ĘQ�l������t�����̎q�A�����H�吳�������a�S�N�i�P�U�P�W�j�Q���A���Z���Ōܐ��^�����A�s�j�S�쑺�ɋ��ق�݂��ďZ���߂ł���A���̉��~����ƌĂ�Ă����B �@�Ȍセ�̒팠�V�����g�́A���i�T�N�T���Z�̂��Ƃ��p���]�ˏ�Ŋ��{�ɗ����A����Q�N�V���A�x�{����ŎE�Q���ꂽ�B �@���̎q�O��ڗ̎�Ό��琳�x�́A���Q�N�䏬���g�ԓ��ƂȂ��A�h�i���Č䏑�@�ԓ��A��ߏK�A��N����C�A�m�s����������Ĉꖜ���E��̂���ɋy���A�勝���N�W���Q�W���A��V�x�c���r���]�ˏ钆�Ŏh�E���A������܂����̏�ŎE�������̒n�v�����ƒf���̔߉^���݂��B �@�������A���{�̍ō���l�Ƃ��Ėx�c��V�̐꜓��ŎЉ�I���`�̂��߂̍s�ׂł������Ƃ���A�����R���ˌ����́A�ނ�@�ɒ��Ԃ������̎������Ƃ����B �@��t���̋��ِՂ͎�ʂ��ꂽ���A���ɖ{�ۂƂ����~�Ȃǂ̒n������Җ���A�L�O�����肪���Ă��A�܂��撬�~�����̎R��͐���t�Ɩ���ڒz�������̂Ɠ`�����A�܂��u��t�v�Z��c�n�̖�����t�����ÂՂ悷���ƂȂ��Ă���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@binyou���́u��_�̌Ï�v���� |

|

���͊ԈႢ����������C���^�[�l�b�g���

�u��隬�v���u��t�Ό��琢����v���ԈႢ�ɂ���

|

18-1.�@�_�R���S�� ��_�s�쒬 |

|

|

|

���Ղ̋߂��ŕ�����₷���ꏊ�ł��B |

|

|

|

�ԈႢ�̐����@ |

|

���S�����킫�ɂ����t�Ό����i�������킸���Ɍ����܂��j������ł��B |

��隬�肩�璆�R���i����228���j�𓌖k���W�O�O���̖k����

���\����ڒz�����u�������v������܂��B

|

18-2.�@�������R�� ��_�s�撬�P���ځ@�@�C���@�@�R�O�� |

|

| �@ |

|

���̕\��͉������̎R��Ɉڒz |

|

|

�������R�� |

|

|

| �@ |

|

�@��_�s�撬1���ڂ̉������Ɉڒz���ꌻ�����鋌����傪 |

�@

|

18-3.�@���Z�������� ��_�s�쒬 |

|

|

���Z�������� |

|

|

|

|

|

�s��Ȏ��̈ێ��́H |

|

������ �r�̐Ղ��c���Ă���̂͑S���ł������������ł��B |

���݂́u�������v�͎R���ɐV�z����Ă��܂��B

|

���������u����R���Z�������v |

�@

|

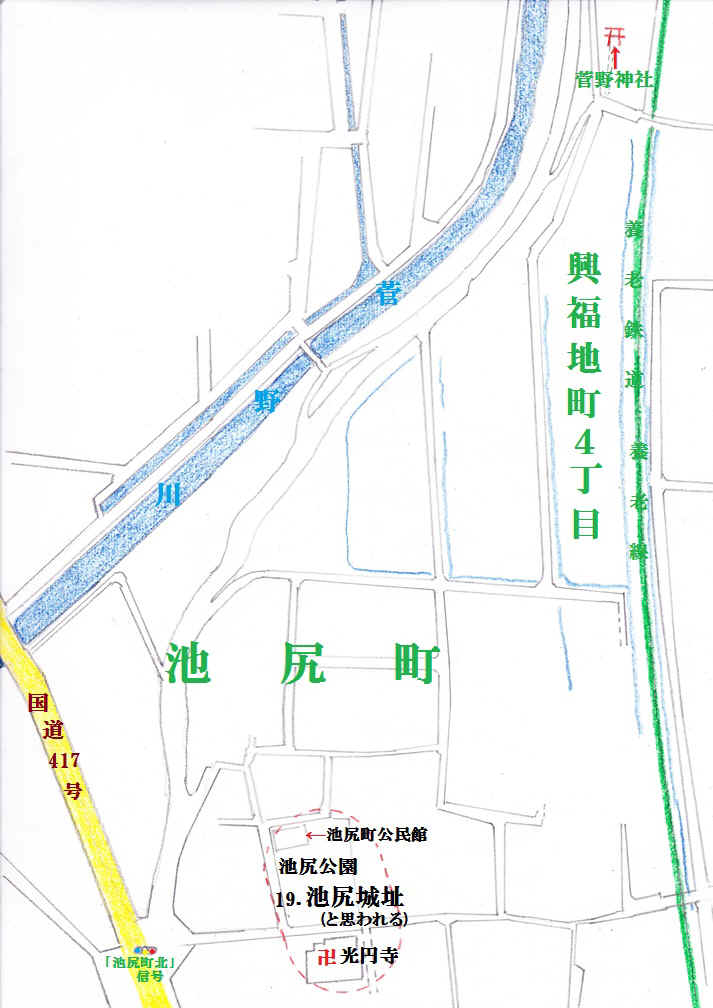

19.�r�K�隬 ��_�s�r�K��(�r�K������r�K��������) |

|

|

|

|

�r�K�隬 |

|

|

|

19.�r�K�隬 |

|

|

|

| �n���ł͐���_�Ђ��痈�����̐����ɂ��闝�e�X ���e�X�O�̎�O�̓��𓌕ӂ肪�̂����u�鉮�~�v�ƌĂꂽ�u�r�K�隬�v�Ɖ]���Ă��܂��B |

|

|

| ���e�X�̑O�ɓ��𓌂։������t�߂��ȑO�́u�鉮�~�v�ƌĂ�Ί_�Ȃǂ��c���Ă��������ł�(�_�n�����̎��ɑS�Č@��o���ꔨ�n�ɂȂ�܂���) |

|

|

|

�r�K�����E�r�K�������٥�u���~���v |

|

�r�K��̗��j

|

|

�u�r�K������E��r�K�������٣�ׂ̐��H�╻������������Ƃ� |

�@

|

20.�@�J�����~�� �ԍ⒬�q�����J���~ |

|

|

�J�����~�������� |

|

|

|

|

�J�����~�� |

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ԍ��ƒJ���@ |

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ԍ��ƒJ���i���̂Q�j �@�q�F���O�g�R���ˎ�Ƃ��ē]�o��̐ԍ��͉q�F�̏f���o�H�璷�L����ҁA���̎q���������ɏZ��ŒJ���~�ƌĂ�Ă����B �@���̖���ɓ���J�˕��q�͑�_�˂Ɏd���A�ԍ�ؑ㊯���߁A�܂��]�˖��{�ɂ��旧�Ă��A��l�Ƃ��ďo�d�����l�����o�Ă���A���͂��̈ꑰ�ŒJ�Z�Y���q�̑��ɓ���A��_�̑D�≮�Ŕo���m�Ԃƌ�F�̌��������o�l�؈��i�J�㑾�v�j�����o�����l���̈�l�ł���B �@�J���n�}�ɂ��ƁA�q�F�̕��́A�J��V���q�D�Ƃ����A���Z���E�y�[�Ɏd���A�x�d�Ȃ�R�����܂���Č����S�G�i������j��i���̊s�j�ɋ��邵�Ă������A�i�����i�P�T�O�S�j�Ɏ��S���A���̎q�q�F�͓V���V�N�i�P�T�V�X�j�X���Q�O�����ƂȂ��Ă���A���̒��j�q���͑�w���ɔC�����ĕ��̂��Ƃ��p���ŎR�Ə��ƂȂ�A�Ȍ��X�q���������č]�ˎ�������肵�Ă���B �@�ԍ⒬�����̒J�������̌Õ����̂����ɂ��A�u�O�g�R�ƍs�o�������v�i�������N�j��u�O�g�s���p�B��������I�v�i�����R�N�j�Ȃǂ̋L�^�ɂ́A�ԍ�h�̓y�Y�������Q���A�a���܂��͂��߉ƘV�A�p�l�ɂ܂ŎR�Ɣ˂̊�����l�ւ��A�����R�̖ړB�|�A�嗝�̕����A�{�V��Ȃǂ̕i�X��͂��A�܂��ԗ�̕i�ڂȂǂ��L�^����Ă���A�����̕��m�K���̎Ќ��̈�[����Ă���B �@�J�q�F�͖L�b�G�g�ɐb�]���Ȃ�������}�a���ƌ�����V���l�̌��͂ɃR�r�w�c���E���ƂȂ��A�C�ɐH��ʂ��Ƃ�����Ɠ��X�Ɠn�荇���đ��R���A���ƂŏG�g������������Ďӂ�ɗ��Ē�����������Ƃ����b���`�����A���E�̑喼�ł������Ƃ������Ƃ��Â�邪�A�������L�^���̂��̂��A�܂�����l�ؓI�ɂ��q�F�E�q����A���̂͂��ꑰ�̒N�ނƍ��������ʂ������Ƃ͒f����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@binyou���́u��_�̌Ï�v���� |

�@

|

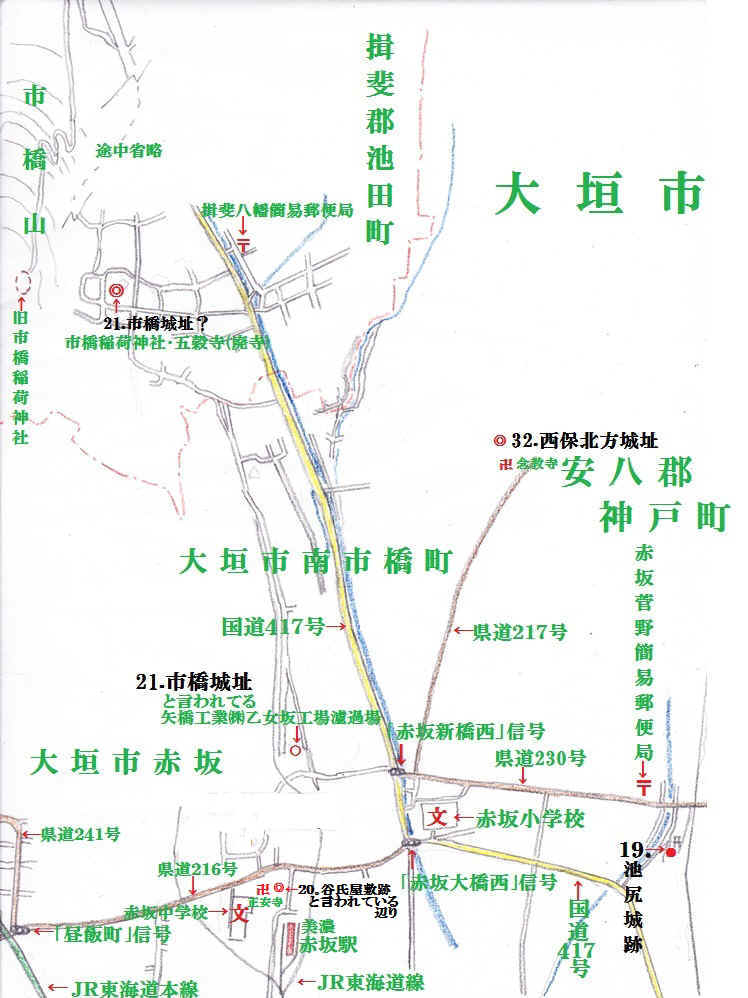

21.�s���隬 ��_�s��s������s�� |

|

|

|

�u�s���隬�v(��H�Ƈ�������H���h�ߏ�) |

|

|

�s���隬�t�߂̑��̏�� |

|

|

|

�s���隬 |

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s�@���@��@�j �@�������j�ɂ��ƁA�u�����Q�N�i�P�U�T�X�j�̌��n���Ɂu�e�����~���A���̐Ղł���A�s���ܘY�O�Y���d���A���̏�ɏZ�ݎn�߂Ďs�����𖼏�����Ƃ���A���̌�q����X�p���ŁA�s�������̎��V���P�T�N�i�P�T�W�V�j������(12-136�Q��)�Ɉڂ�A�����͔p��ɂȂ����Ƃ����܂��B �@������d�́A���v�̗��i�P�Q�Q�P�j�̐���Ŕ��Z���n���E�ɂȂ����ΐ�����̒�ŁA�r�c�S�s���̗̎�ƂȂ�A���̌�A�����|�����|���v�|�M�v�|�M���|���v�|���M�|���M�|�����|�����|�����ƂP�Q�㑱���Ă��悻�l�S�N�����ɌN�Ղ��A���̂قƂ�ǂ���X���Z�����y��ƂɎd���Ă��܂����B �@�y�����̌�ē��A�D�c�Ɏd���A�s�������璷���ɋy��ŁA����ɖL�b�G�g�Ɏd���A����ƍN�Ɏd���Đ��X�̐���������A�c���P�Q�N�i�P�U�O�V�j�����邩�甌�ˁi�ق���=���挧�j���Ɉڂ�A���a�Q�N�i�P�U�P�U�j�ɂ͉z��i�V�����j�O����ɓ]������S���]��̂������A���a�U�N�i�P�U�Q�O�j�U�R�Ŗv���A���q���Ȃ��̒n��v������܂����B �@���������̌�{�q�������A�ߍ]�i���ꌧ�j�����E��F���S�Ɖ͓��i���{�j���S�̈ꕔ�ō��킹�ĂQ���������Ďs���Ƃ̑�����������A���i�̍��ɂ͔��Z���̒畁����s�Ȃǂ��߂Ă��܂��B �@�Ȃ��A�ԍ⒬�k�V�[�i�����j�̖@�́A�i�\�R�N�i�P�T�U�O�j���Z���Ō�̎��E�ē������̉Ɛb���ъ앺�q���ِ��������āA�V��@�̔p�������A����Ɏs�����ł����������璷���̕�Ƃ��ēV���N�ԂɌ܊Ԏl�ʂ̖{�����Č������Ƃ����܂��B �@ �����J��⌺�́A�앺�q���������Ă̖��ł���A���挺�͋��@��l�ɋA�˂��Đ^�@��J�h�ɓ]���ĈȌ�A�����Z�E�͎s�����𖼏�茻�݂Ɏ����Ă��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@binyou���́u��_�̌Ï�v���� |

|

�u�s���隬�v�ƌ����Ă�����H�Ƈ�������H���h�ߏ� |

|

�����s���ł��B |

| ����������K��S�r�c���s���ł� |

|

��א_������R�_�Ɖ@�܍��� �K��S�r�c���s�� |

|

�s����א_�� |

|

�s����א_�З����N �Ƃ���悤�Ɏs�����s�����͂��̒n�ɏZ��ł����悤�ł��B |

|

��א_�Ћ����ɂ����u��R�_�Ɖ@�܍����v(��) |

|

�u��R�_�Ɖ@�܍����v�����N |

�@

|

22.�~�����隬 ��_�s�撬�T���ځi���s�j�S�撬) |

|

|

|

|

�~�������@ �@���Z���G���L�ɂ́A�s�j�S�A�̎嗢�����ɏ��A����������`������X����ɋ����B �@�����������犙�q���㏉���ɂ����āA�u�~������v�ƌĂꂽ�悤�ł���B �@����͏�ƌĂԂɂӂ��킵���فA�ԂȂǂ̎{�݂����������ǂ����A |

�u�~�����v�͐M���ɂ��Ă���܂���

�����N�O���Ő��i�`����t�j����J�̗��i��j�̑吆�i�������j���̋A�˂�

���̎R�Ɏ���n�������ω�����{���Ƃ����u�~�����v�ƍ����܂����B

���̓����̎��̋K�͎͂���������z���A���ɋ����͎��Ԏl�ʂ̑s��Ȃ��̂ŁA

���̑��V�ɂȂǕS�]�J���A�������ܐ�U�Ɠ`�����Ă��܂��B

�V����N�i1574�j�D�c�M���ɂ��Ă���c�V�����o��

�������N�i1658)�ɘ[�Ɉڂ��ė��Ă��܂����B

|

|

�~�����隬 |

|

�~�����ւ͒��R�����Z�H�u��T���ڂ̒Ǖ��v�����u�����Q�S�P���v�i�k�ցj����܂��B

|

��T���ڒǕ� |

|

|

|

����214�����̓r���Ɍ��u�~�����v�ւ̓��W������܂��B��ʍ��ɐi�݂܂��B |

�S�O�Om�قǐi�ނƁu�j�Ռ������V��v�Δ肪���ʂɌ�����O���H���E�i�݂܂��B

|

�������i�Ƃ��Ȃ��j�V�� ��_�s�撬�T���� |

|

|

�������i�݂Ȃ��Ƃ̂Ƃ��Ȃ��j�͌������E�`�o���Z�ł� |

||

|

|

|

|

����ɖk�i�ނƓ��W������܂� |

���̘e�ɌÂ����W������܂� |

|

�R���̓���i�݂܂��B

|

�u�������V��v�Ɓu���������Ձv�� ��_�s�撬5���� |

|

|

�@�\�Q��������ɂ͒��ԏ��g�C������������Ă��܂� ���͑������G�ł��̂Ń������ēo�����ق��� �����Ǝv���܂� |

|

|

|

�\�Q�������Ɠ����͍L���ĎԂł����������ł����A����͏㗬�Łu�h�Ѓ_���v�H���p�̓��œr�����ԏ�͖����̂� |

|

|

|

|

���S���[�g���i�ނƂ��悢��Βi�̓o��H�ł� |

�܂����S���[�g���i�ނƍL��֏o�܂� |

�m����ՂƐ��肳���ꏊ�܂łP�O�����炢�ł��B

���̕t�߂ɂ͑��ɋ��Ȃǂ�����܂�

|

���������m����� ��_�s�撬 |

|

|

|

�m����Ր���n �����͎m���Ƃ͖{�������n���������鍳�̑��� �E��ߗ��������A���𖨏q�����ƌĂԂ��Ƃ����邪�A |

|

�����V���ɂ��Q�肵�������m�Ԃ̋�� ��_�s�撬 |

|

|

������N�i1712�j���@���s�݉��앺�q�� �ۖ��ޒӂ̂��R�̔O���� �o�������m�Ԃ̐g�̗��V�́A�勝�E���\��֑O�� |

�m����Ղ��炳��ɐ��S���[�g���o��Ɠ��W������܂�

���W���琔���[�g���̂Ƃ���Ɂu���v������܂�

|

���� |

|

|

| ���������̕�ւ��Q�肷��Ƃ���V�Ƃ��đѓ����ꎞ�a���Ă������߂̂��̂��u���v�ƌĂ�Ă��܂� | |

���̘e�ɂ��悪����܂�

|

�j�Ձ@ ��_�s�撬 |

|

|

|

|

�������͌������A�`�o�̌Z |

|

|

|

�������̕� �`���̎��j�u�����v�͗����т�r���A�m���ɏP���đ��ɏ����A ���̌�A�d�m�Y�̐킢�ŕ�������łڂ��A���`���̓G���� |

�������V��̋߂��ɂ����i�Ⴂ�ꏊ�ɂ���܂��B

|

�吆�ƔV�� |

|

|

�吆�Ƃ̕� ��������ɂ́A��̒��ҁu�吆�����v�i1105�`1161�N�j�� |

�@

|

���~�����Ձi���~�����͘[�ɍČ�����Ă��܂��j �@�����N�i790�N�j�O���`����t�Ő������������̓r���A���̒n�ɗ�������� �@�����́A�V�ɖ����ȂǁA�S�]����A�����ܐ�U��̂��A�R�[��т͑����� �@�V����N�i1574�N�j�D�c�M���̕��ɜ��A���������͎����D���ɋA�������A �@�������A�������N�i1652�N�j���ɂ���čĂяĎ������ۂɁA |

����ɘe����H��Ə��O�ՁA�䓰�Ձi�{���j�A�u���ՁA�m�[�ՁA�����ՁA���ՂȂǂ�����܂���

��l�ŐS�ׂ��A���܂���ł����̂ʼn摜�͂���܂���B

|

22-1.���u�������v ��_�s�撬5���� |

|

|

|

| �V��@���R������ | |

�V���o�[�̏�s�隬�̎U�����u��_����ӂ̏隬�O�P�v�i��_�s���ҁj