シルバーの城郭城址の散歩道「大垣城周辺の城址03」(安八郡・大垣市墨俣)の城址を収録しました。

|

大垣城周辺の城址02へ |

城郭・城址の散歩道(目次編)へ |

大垣城周辺の城址04へ |

|

安八郡・大垣市墨俣町 |

|

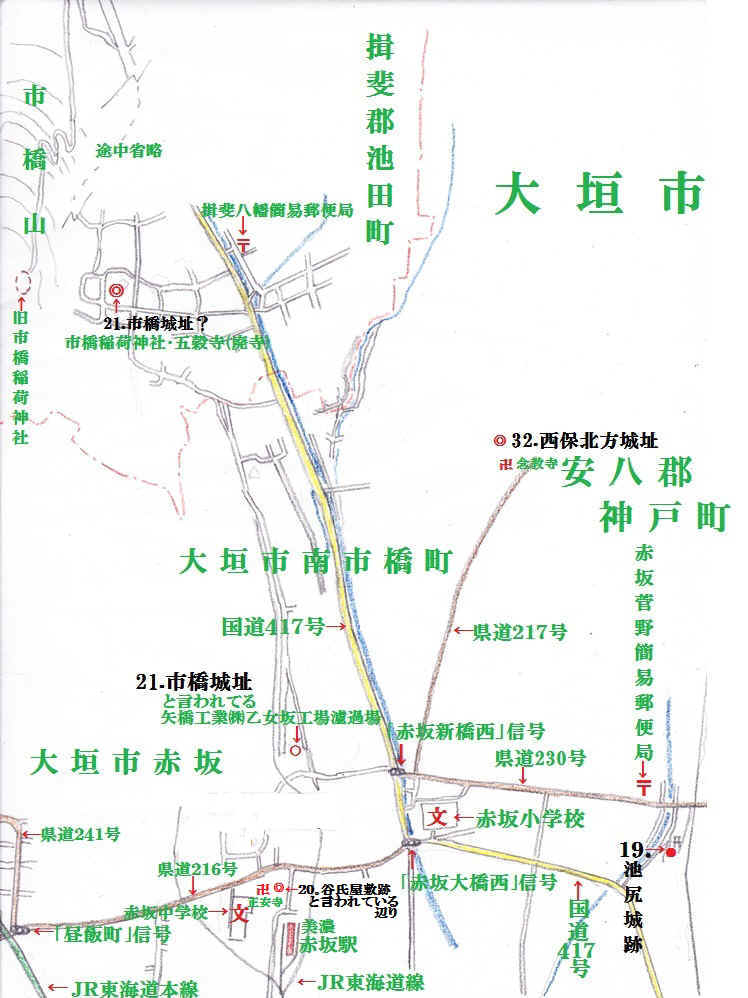

安八郡神戸・安八・輪之内各町と大垣市墨俣町の8ヶ所の城址位置図 |

|

| 神戸町 | 32.西保北方城跡(に しのほきたがた=神戸町西保)、 33.和泉城跡(神戸 町和泉)、 |

| 安八町 輪之内町 |

34. 結城址(結神社)(安八町結)、

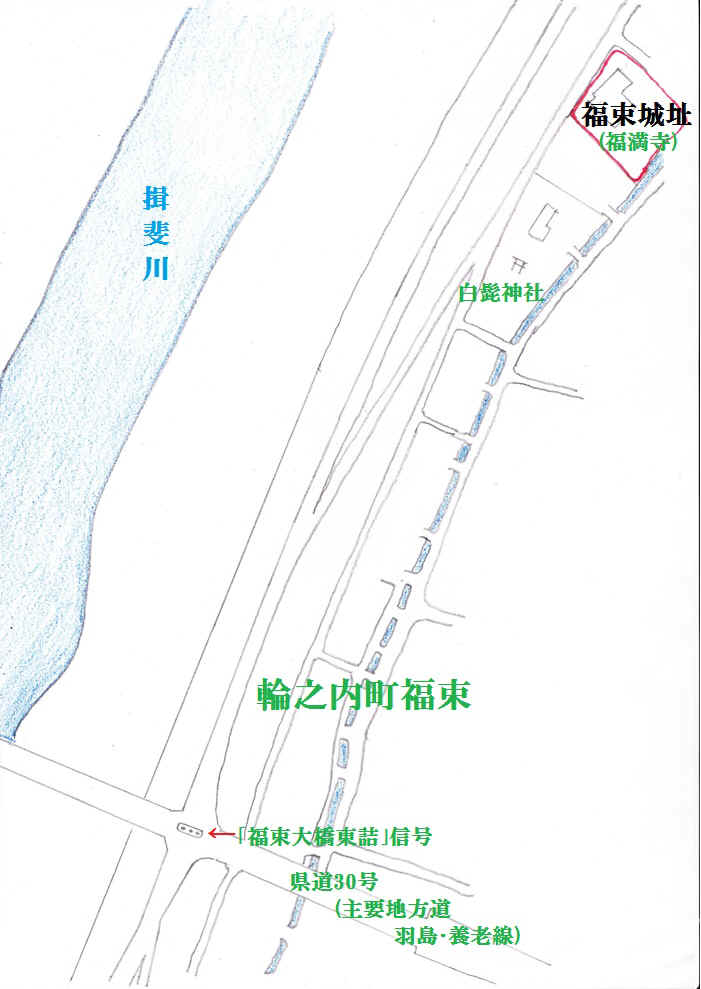

35..森部城址(稲葉氏屋敷跡)(安八町森部)、 36.氷取城跡(こおりとり=安八町氷取)、 37.牧村城址(円長寺)(安八 町牧村)、 38. 福束城跡(福満寺)(輪之内町福束)、 |

| 大垣市 | 39.州俣(墨俣=すのまた)一夜城跡(墨俣町墨俣)、 |

|

|

32.西保北方城址 安八郡神戸町南方(西保北方) 海抜 3m |

|

|

西保北方城址碑あり |

|

|

西保北方城址

案内板なし |

|

|

西保北方城跡の付近の城跡 |

|

|

西保北方城址 |

|

偶然電柱の陰に隠れて居るのが目に留まりました |

|

「西保北方城址」 |

|

|

| 戦国時代の運命の城 西保城の築城年代は定かではないが、不破郡垂井町の府中城(F-117参照)の不破道広が西保へ移って築かれたともいわれている。 3代目の城主が不破光治で、土岐頼芸・斉藤道三・織田信長に仕え、越前に出兵し戦功も多く、後に安土城代にもなっている。 その後、稲葉方通(まさみち)、天正末年に木村勝正が城主となったが、慶長5年の関ヶ原の戦いでは西軍に属し、大垣城で討死し、西保城も廃城となった。 (小学館 「名城をゆく」より) |

和泉城址は南平野小学校が目印です。

しかし、藪を教えていただいても藪のどこに「城址碑」あるかが分からない!?

藪の画像を多数撮って掲載しましたので参考にしてください。

現地で見れば、どの画像も同じアングルで撮られている理由が分かります。

|

33.和泉城址 安八郡神戸町和泉 海抜 7m |

|

|

和泉城址碑 |

|

|

|

和泉城址 |

|

城址碑へ近づけるのは「南平野小学校側(西)からの農道だけです。 |

|

藪まで70mほどで農業用水路があります。 |

|

北側から見た藪 |

|

|

|

「神戸町文化財指定 史蹟 和泉城址」 |

|

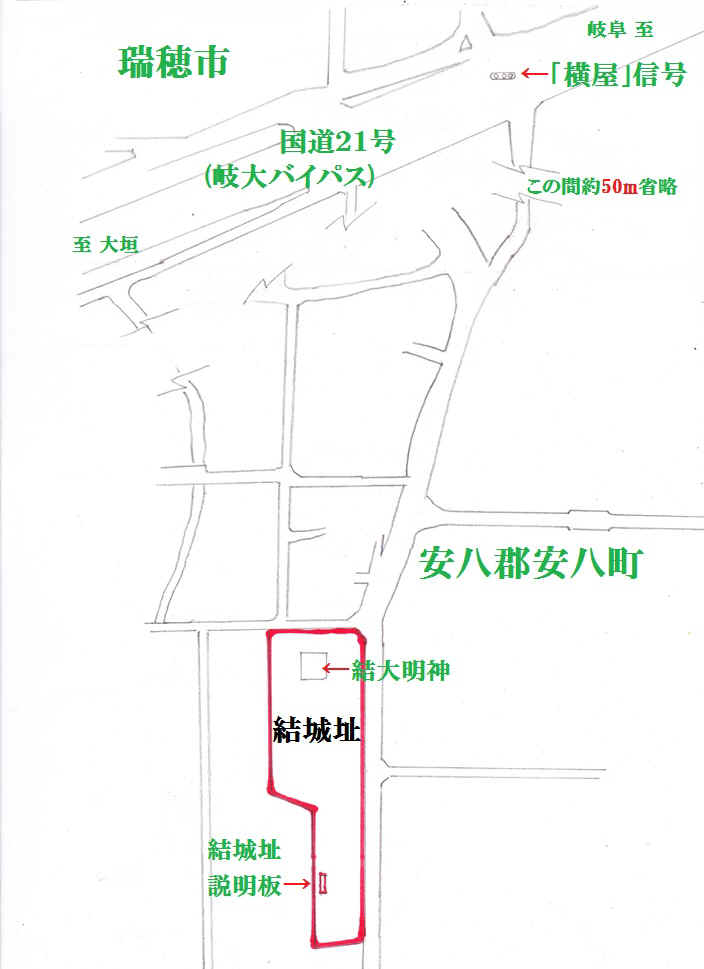

34.結城址 岐阜県安八郡安八町結 海抜 5m |

|

|

境内にある「結(むすぶ)城址」の説明板 |

|

結城跡 |

|

|

|

結城跡(結大明神) |

|

結城址説明 |

|

|

| 結城があったといわれる 結神社南西700mは現在は民家と田圃です。 |

|

|

|

結神社 |

|

|

|

|

|

|

|

結城の歴史 |

|

|

|

「結神社と織田信長」の説明板 |

|

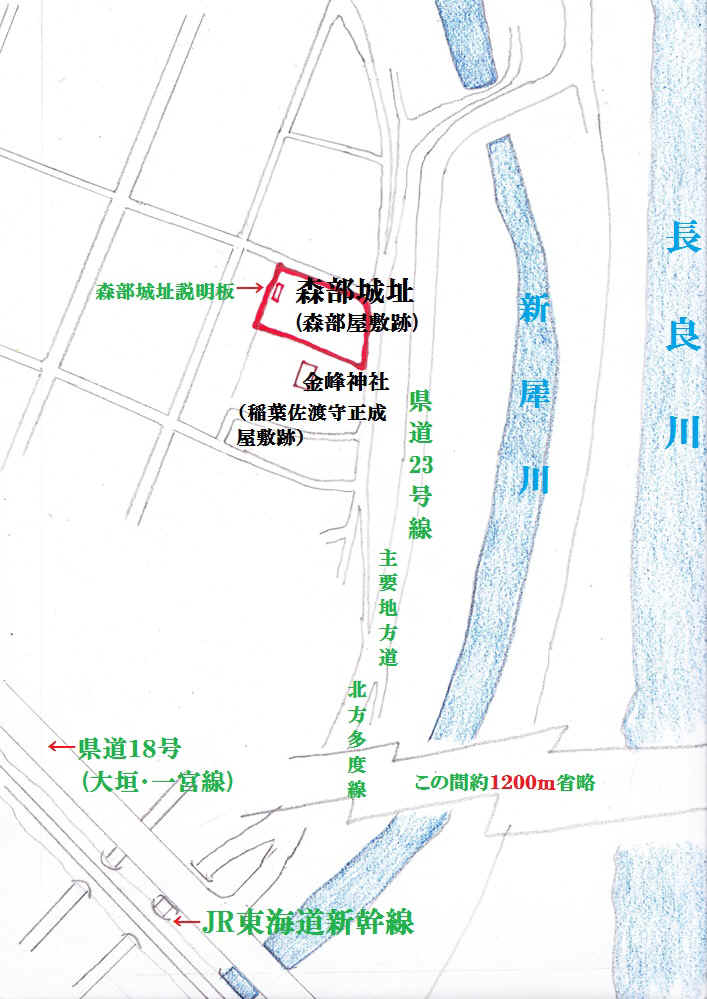

35.森部城址 岐阜県安八郡安八町森部下屋敷 海抜 6m |

|

|

城跡説明板あり |

|

|

|

森部城址

|

|

森部城址は森部分教場でしたが現在は、町の公共地となっています |

|

|

|

安八町史跡 森部城址

|

| 森部城址の歴史 隣接する金峯神社は慶長十五年(1610)のころ羽島本郷城(B-25参照)主稲葉佐渡守正成(曽根城主 (A-04参照)稲葉一鉄の次男重通の養子)の屋敷跡で、「下屋敷」という地名の起こりといわれている。 (安八町教育委員会) |

|

36.氷取(こおりとり)城址 岐阜県安八郡安八町氷取 城 海抜 ー5m |

|

|

|

|

城跡説明板あり |

|

|

|

氷取城跡 |

|

|

|

城跡の町の避難所広場

|

|

37.牧村城址 岐阜県安八郡安八町牧 海抜 ー2m |

|

|

城址碑あり |

|

|

牧村城は円長寺 |

|

|

牧村城址

|

|

|

|

牧村城の歴史 |

|

38.福束城址(福満寺) 安八郡輪之内町福束 福満寺 |

|

|

| 福束城の歴史 八月十六日朝、東軍勢は福束城の東方から軍を進め、福束城の南東大榑(おおくれ)川左岸の勝賀村付近(現岐阜県海津市平田町北部一帯)に布陣した。 迎え撃つ福束城の丸毛兼利も対抗して川を挟んだ右岸一帯に出陣する。 兼利から報せを受けた三成は、大垣城主伊藤盛正・長松城主武光式部に福束救援を命じ、自らも手兵を裂いて舞兵庫ら計三千の救援軍を福束へ向かわせ、これら両軍が川を挟んでにらみ合いとなった。 右の写真は福束城ゆかりの福満寺で、当時は福束城の敷地内にあったが(同寺には福束城の絵図面が現存する)、 川の流れが変わった際にこの場所へ移転したという。 |

|

|

福束城址 |

|

|

|

目印は「県道30号福束大橋東詰信号」を上流側すぐに「白髪神社」があり「福満寺」は50mほど上流です。 |

|

|

|

福満寺境内には遺構らしきものは見当たりません。 |

|

|

|

|

|

堀址と新しい水路のためか二重になっています。 |

|

39.州俣(墨俣=すのまた)一夜城址 大垣市墨俣町墨俣 海抜 3m |

|

|

|

城址碑あり |

|

墨俣一夜城址 |

|

|

|

墨俣一夜城址 |

平成3年頃の一夜城址の古い画像です!

|

その頃訪れる人も居ない草ぼうぼうで川にはゴミが浮いていた小島でした |

|

|

|

|

汚れた川に囲まれた城跡 |

一夜城内の神社 |

|

一夜城の歴史 |

|

足軽頭から城主へ |

|

一夜でなく4日間で完工 |

| 秀吉も偉いが、信長も立派 この功績から藤吉郎は足軽頭から墨俣城を預かる部将にとりたてられ、太閤出世物語の出発点になったところで、一夜城とし夜に名を残した砦跡です。 |

一夜城跡には当時の砦の模様を再現した馬柵などがありました。

|

|

| 「州股城築城犠牲者の墓」 一夜城築城に当たり城を造る傍ら、攻撃してくる斉藤軍と戦うため多くの戦死者が出ました。 その戦死者を葬った墓が城内に今もあります。 |

藤吉郎馬柵 斉藤軍の騎馬を防ぐための「柵で高さ1間(1.8m)地中に3尺(90cm)。 松檜材を藤つるで二重に巻きて縛り、城の周囲を二重に、総延長千八百間(3,300m)めぐらせた」とあります。 |

|

「一夜城跡」碑文 「戦国の頃、尾張の織田信長は美濃進出の足場とするため州股に砦を築こうと企て佐久間信盛、柴田勝家等に築城を命じたが、相次ぎ失敗したので大いに怒った。 時に木下籐吉郎秀吉進んで これに当たる。 永禄九年九月蜂須賀小六等野武士二,三千人を率いて大小の長屋十棟、櫓十棟、塀二千間、木柵五万本分、を人夫一千人を使い夜を日に次いで普請を急がせた。 七日程度にて大方城も出来、一夜の内に塀櫓を押し立て塗り立て完成したように見せかけたので攻撃中の井之口の斉藤龍興の兵八千余騎は驚いて敗走した。 信長はその功を賞し秀吉を城主とした。 俗に一夜城と言う秀吉出世の由緒ある城である。」 (碑文から) |

|

現在の一夜城

|

「ふるさと創生」金の城 |

(なおシルバーの城跡の散歩道「墨俣一夜城」へ”ここ”クリックしてしてください。)

大垣城周辺の城址02へ |

城郭・城址の散歩道(目次)へ |

大垣城周辺の城址04へ |

シルバーの城郭城址の散歩道「大垣城周辺の城址03」(安八郡・大垣市墨俣)