|

�@���m�����v��s�E���q�s�ق� 2013.04.16�E |

�V���o�[�̏�s��Ղ̎U�����u���q���v��̐킢�̏�Ԛ��ƈ�\�v

|

�@���m�����v��s�E���q�s�ق� 2013.04.16�E |

![]() �@�@�@�@�@�@�@�V���U���

�@�@�@�@�@�@�@�V���U���

�u���q�E���v��̐킢�v�̏�Ԛ��ƈ�\�Ȃ�

�i���m�����v��s ���v�苳��ψ���s�u���v�荇��j�Ղ߂���v�̐������𒆐S�ɐi�߂܂��B�j

|

1/�P�U.�킢�����[ |

�V���\�N�i�P�T�W�Q�j�Z��

�D�c�M�����Ɛb�̖��q���G�̎�ɂ�����A�{�\���œ����ꂽ�B

�@���̂Ƃ��A�M���̎O�j�M�F��叫�ɁA���G�����R���w�������̂��A�H�āi��̖L�b�j�G�g�ł���B

�G�g�́A�M���̌�p�҂����߂�u���{��c�v���炵�炭����ƁA�ēc���ƂƑΗ����A�V���\��N

�˃��x�i�����������j�̐킢�Ŕj�����B

�����������ŁA�M���̓�j�M�Y�i�̂Ԃ��j�́A�����G�g�ƗF�D�W�����������̂́A

�M�F���G�g������ǂ�ꎩ�Q�����ォ��͌x���S�����悤�ɂȂ����B

|

���݂��� |

|

|

|

���݂͎R���̊�V��t�܂Ń��[�v�E�G�C�ŏ���B |

�M���̌�p�҂̗����������m�������G�g�ɑ��A�s�����������M�Y�́A�D�c�Ƃ̓����҂ł���������ƍN�ɏ��������߂��B

�ƍN�͂����͏G�g�ƑΌ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl���Ă����̂ŁA����ɉ������B

�V���P�Q�N�R���U���A�M�Y���G�g�ɓ��ʂ��Ă����O�l�̉ƘV���E�Q�������ƂŁA�u���q�E���v��̐킢�v�͎n�܂����B

|

�Q/�P�U�D�ŏ��̎�����k�ɐ��Ƒz�� |

�G�g�����ĉƍN�E�M�Y�̗��҂Ƃ��A���ʂ͈ɐ����A���ɐM�Y�̖{���������i�O�d���K���s�j�̂���k�ɐ���퓬�ꏊ�Ƒz�肵�Ă����B

|

������ |

|

|

��������� |

�i�Ȍ�����m�����v��s ���v�苳��ψ���s�u���v�荇��j�Ղ߂���v�̐������𒆐S�ɐi�߂܂��B�j

|

�R/�P�U�D����������� |

�������A�ƍN�E�M�Y�̗\�z�ɔ����A���Z����_����E�r�c�P���i�˂����j�Ɣ��Z�����R����E�X�����i�Ȃ��悵�j��

���R���i���m�����R�s�j���U���A���邳�����B

|

1�@���R�� |

|

�ؑ]������Ƃ��Č��łȂ͂����u���R��v�i���݂͍���j���ȒP�ɗ��� |

�i���q�E���v��̐킢�ōŏ��ɓo�ꂷ�錢�R��͐X���i�Ȃ��悵�j�ɋ}�P���ꗎ�邵�����ƂŐ킢���n�܂�܂��B�j

|

���q�E���v��̍��퓖���̊֘A |

|

| ���R��A�H����A������A����A���q��A�������A���F��A��Ǐ�A �O�c��A�I�]��A�����A����A������A����A�����A ���q�E���v��̐킢�œo�ꂷ���⍇��ꏊ |

�i���m�����v��s ���v�苳��ψ���s�u���v�荇��j�Ղ߂���v�̐������𒆐S�ɐi�߂܂��B�j

|

�S/�P�U�D���q�E���v��̐킢���n�܂� |

�Q�Ă��ƍN�́A�r�c�E�X�̐N�U��h�����߁A���R�̈ꕔ��k�ɐ�����k�����}篓]��B

�V���\��N�O���Z���A�M�Y���G�g�ɂɓ��ʂ��Ă����O�l�̉ƘV���E�Q���Ă���A

�G�g�����ĉƍN�E�M�Y�̗��҂��R��i�ߎO�������ɂ͉��}�̂悤�ȕz�w�����������B

�i���m�����v��s ���v�苳��ψ���s�u���v�荇��j�Ղ߂���v���j

|

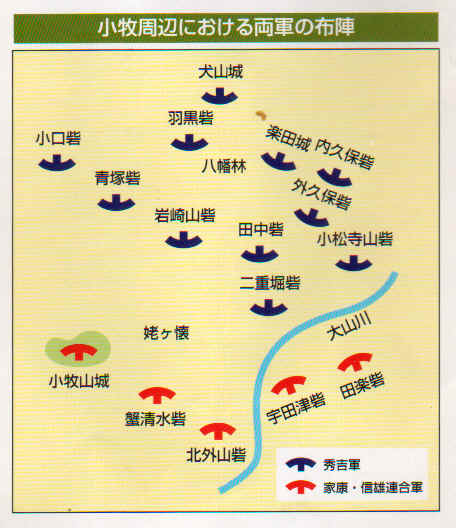

���q���ӂ̗��R�̕z�w�} |

|

| �G�g�R�F���R��A�H���ԁA�y�c��A���v�ۍԁA�O�v�ۍ� �@�@�@�@�@ �c���ԁA��d�@�ԁA���R�ԁA�ˍԁA������ �@�@�@�@�@�@�������R�ԁ��P�P���� �ƍN�E�M�Y�A���R�F���q�R��A�I�����ԁA�k�O�R�ԁA�F�c�ÍԁA |

�i�ŏ��ɗ��R���Փ˂����̂��u�H���̐킢�v�ł��B�j

|

�T/�P�U�D�H�����킢 |

�R���P�V���A�H���i���R�s�j�܂Őw��i�߂Ă����X ���i�Ȃ��悵�j�R���A�ƍN�̕������䒉���炪�j���āA�`���𗧂Ē������B

����A�k�ɐ��ł͏G�g�R�ւ̎�肪�s�����A�M�Y�̈ɐ����̓씼���́A�قډ�ŏ�ԂƂȂ�B

�H���Ŕs�킵�����̂́A�G�n���R�ɋ��_�������Ƃɐ��������G�g�́A�y�c�i�����ł����R�s�j�֒��w�A���ӂɍԂ�z�����B

�i���m�����v��s ���v�苳��ψ���s�u���v�荇��j�Ղ߂���v���j

�i�H���隬�Ɗy�c�隬��������܂��j

|

�Q�D�@�H������i�H�ďG�g�j |

|

���m�����R�s�H�����鉮�~ |

|

|

|

�n�c�͊����i���̑� |

| �ꏊ�͈��m�����R�s�H�����鉮�~�A�����Q�V���u�H�������_�v����100m�قǓ���k�� |

| ����27�����H�������_ �H����Ղ͌���27�����̌����_�𓌂�100m���������ꏊ�ɂ���܂��B |

|

| �Δ�����������Ȃ� �����_�𓌂i�݁u���T���v�̎�O�ɉ����Ėk�Ȃ���A�����N�̖�����̓���т� �|���i�H����Ձj�������Ă��܂��B |

�i�y�c��Ղ͌��݊y�c���w�Z�ƂȂ��Ă��܂��B�j

|

�R�A�@�y�c����i�H�ďG�g�j |

| ���m�����R�s�y�c�i�����ł�j |

|

|

|

�]�O�̘E�͌��c�u�V��t�v |

|

|

|

���݁A�y�c���w�Z�̕~�n�̈�p�ɁA��肪�����Ă��܂��B |

|

�u���q�E���v��̐킢�v�֖߂�܂��B

�H���͂����Ă̐D�c���̋���ՂɍԂ�z���Ėh��̐��𐮂��܂����B

�M�Y���������珬�q�R�Ɉڂ����B

���҂̓����̎v�f�ɔ����A����͔��������ֈڂ�A���݂����o�������������Ƃ����ɂȂ�B

�i���m�����v��s ���v�苳��ψ���s�u���v�荇��j�Ղ߂���v���j

�i�����̕z�w�ƂȂ����Ԃ��Љ�܂��B�j

|

�H�ďG�g���@�P�P�Ԑ� |

��Ɂu�H���̐킢�v�ꏊ�ɂȂ����u���R��v�E�u�H���ԁv�E�u�c�y�ԁv�ȊO��

�u�R���ԁv�E�u�ˍԁv�E�u���R�ԁv�E�u��d�x�ԁv�E�u���v�ۍԁv�E

�u�O�v�ۍԁv�E�u�c���ԁv�E�u�������R�ԁv���W�ԐՂ��Љ�܂��B

�i�ȉ����W�ԐՂ��Љ�܂��B�j

|

�S�D�@���v�ۍԐ��i�H�ďG�g�j |

| ���m�����R�s�y�c���v�� |

|

|

|

�P�T�W�S�N�̏��q�ΐw�̎��A�H�ďG�g���̍ԂƂ��Ēz�������ԁi�P�U���j�A��k�P�R�ԁi�Q�R���j�̋K�͂ƌ����Ă��܂��B |

| ���É��o�ϑ�w�̒ʊw�H�e�̎O���_�Еt�߂�{���܂������A����炵���ꏊ�͌�������܂���ł����B | |

|

�T�D�@�O�v�ۍԐ��i�H�ďG�g�j |

| ���m�����q�s�v�ۈ�F�@�F��_�� |

|

|

| �v�ێR�̐��[�ɐ݂���ꂽ�ԂŁA�䍂�R�S���̋u�̏�ɒz���ꂽ ������\�O�ԁi�S�P���j�A��k�\�Z�Ԃ̋K�͂ł����B �珫�E���͂Ƃ��ɕs���ł��B ���v��̍����́A�G�g���炪�{�w�̊y�c�邩�炱�̍Ԃɏo�� �S�R���w�������Ɠ`�����A���}�R�ƌĂ�Ă��܂��B ���݂̌F��_�ЎВn��т��Ԃ̈ʒu�ƍl�����܂��B �Гa�O�ɂ͍ԐՂ��Љ��ē��A�k���L�т铹�̐�ɂ͍ԐՂ� �����Δ肪���Ă��Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

|

�F��_�З��̎R���ɂ͏�������ȏꏊ������A�������ԐՂƎv���܂��B |

|

�c���ԐՂ͍����P�T�T���������ɂ���A�ׂ͎O�c�R�����قɂȂ��Ă��܂��B

|

�U�D�@�c���Ԑ��i�H�ďG�g�j |

| ���m�����q�s���c���@�O�c�R�� |

|

|

|

�G�g���̍ԂŁA�x�����A���������A�������ׂȂǂ̏��� |

| ���R�Ƃ��ɂ킩���̐w��őΌ��������߁A�����ł�����̏ꏊ�͌Õ��ł����ł����p�����Ǝv���܂��B | |

��d�x�Ԃ͖��Ƃ̉��ɂ���A��ϕ����肸�炢�ꏊ�ɂ���܂��B

|

�V�D�@��d�x�Ԑ��i�H�ā@�G�g�j |

|

���m�����q�s��d�x |

|

|

|

�������Z��n�ƂȂ��Ă��܂� |

| �������ꏊ�ɂ���܂� ���݂̏��A�Ƃ肠�������ԃA�p�[�g�u�N���[���i�b�k�`�h�q�j�v��q�˂āA���̖k���̓c�ނ̌����ɂ���܂��B |

|

| �Ԃł͓���܂��� �Ԃ̕��̓A�p�[�g�̑O�ɒu���ēk���œ����Ă��������B |

|

| �u�����������O�A�ԐՁv ���݂͂������Z��n�ɂȂ��Ă��܂��܂������A���쎁�����ɐڂ��铹�H�����̂Ƃ���ɁA �u�����������O�A�ԐՁv�ƍ��܂ꂽ�蕶���u����Ă��܂��B ����͓�����̗��ɂ���|���̒��ɂ��������̂� �ڂ������̂ł��B �Ԃ̈ʒu�͍k�n�����̂��߁A�����̐Ղ͂Ƃǂ߂Ȃ����A��d�x�̏W���ɖk������ɂ������Ƃ���Ă��܂��B |

|

�@

|

�W�D�@

���R�Ԑ� |

| ���m�����q�s��莚�ƎR |

|

|

|

�G�g�̍� |

|

�X�D�@�������R�Ԑ��i�H�ďG�g�j |

| ���m�����q�s�������@������ |

|

|

|

�������R�Ԃɂ͓�̍ԁA���Ԃ͏������̂�����A |

�@

| �@ �P�O�D�@�ˍԐ��i�H�ďG�g�j |

| ���m�����R�s�y�c��~�@�ˌÕ� |

|

|

|

���j�Ղ̑O����~�� |

�@

| �P�P�D�@�����Ԑ��i�H�ďG�g�j |

| ���m�����R�s |

|

�摜�Ȃ� |

�i���ɉƍN�R���T��ԐՂ��Љ�܂��j

|

�ƍN�E�M�Y ���@�T ��Ԑ� |

|

�P�D ���q�R���i����R�j |

|

| ���m�����q�s�x�̓��@���q�R | |

|

|

|

|

�M�������z���A�ƍN���{�w�ɂ������q�R�̎R���ɂ���܂��B |

|

|

���q�R�͏��a�ܔN�A��������Ə\��㓿��`�e�����珬�q�s�Ɋ���܂����B |

|

|

�Q�D �I�����Ԑ��i�D�c�^�l�Y�j |

| ���m�����q�s���q�S���� |

|

|

|

���݂͏Z��n |

�Ԃ̋K�͓͂����l�\�Z�ԁi�W�R���j�A��k�Z�\��ԁi�P�P�O���j�Ɠ`�����Ă��܂��B

�ԐՂ͏��q��a�Ղ̖k�ɂ���A1945�N�i���a�Q�O�j����܂ł͖x�ՁA�y�ېՂȂǂ�

�c���Ă��܂������A���̌�̏Z��J���ɂ��

���ԏ�Ȃǂɕω������݂͒��ԏ�̋��ɐΒ��݂̂ƂȂ��Ă��܂�

| �Ԃ́A�]�ˎ���ɂ͏��q��a�̒뉀�̈�p�ɂȂ��Ă��āA�������N���I���������Ƃ��炻�̖����t����ꂽ�̂ł��傤 | |

�@

|

�R�D�k�O�R�Ԑ��i����R�j |

| ���m�����q�s�k�O�R���铇�@���쎁��i�l��̒���j |

|

|

|

���q�E���v��̍��펞�ɁA�k�O�R�̌Ï���C�����đ���ꂽ�A�ԁB |

|

�B��A�ڈ�ɂȂ�̂��u�X�[�p�[�T���g���q�X�v |

�u�X�[�p�[�T���g�v�O�̏��������Ɓu����@�v������܂��B |

�@

|

�S�D �F�c�ÍԐ��i����@�ƍN�j |

| ���m�����q�s�k�O�R�@���C�S���\�� |

|

|

|

�F�Ái�����j�̐X |

���C�S����

���̒n�͐́A�F�c�ÂƂ����ƍ��̖��H�����Z���Ă��܂����B

�Â��u�F�Ái�����j�v�Ƃ������A�ߗ��͕s���i�ӂ��j�Ƃ�������Ă��܂��B

�u���C�S�����v��O�̌���25�����ɉ˂��鋴�̖��O�́u�s�����i�ӂ����j�v�ł��B

|

|

| �F�Ái�����j�̐X ���݂͂��̈�\�͂Ȃ��A���C�S���H��~�n���Ɂu�F�Ái�����j�̐X�v�ƌĂ�鏬���ȐX�����Ă��܂��B ��q����ɂ��肢����A�C�y�Ɉē����Ă���܂��B |

|

|

�F�c�ÍԐ��i����@�ƍN�j |

|

�@

|

�T�D �c�y�Ԑ��i����E�M�Y�A���R�j |

| ���m���t����s�c�y�@ |

|

|

|

���݂͏Z��n�̒� |

�����ᒠ�̊O�ƂȂ����U�隬���Љ�

|

�ᒠ�̊O�ƂȂ������@�@�U ��� |

�n��I�Ɍ��O�������̂Ǝ�ƐD�c�Ƃ䂩��̏邾�������߂Ǝv����B

�m����A�㖖��A�呐��A��q��A��{��A���c�����U�隬�ł��B

|

1.�@�m������i�D�c�L�߁j |

| ���m�����R�s���R������ |

|

|

|

���R��̑O�g |

| ��Ղ͈����_�� ���R�s�����̌���27�����������̓��𐼂֓������Ƃ���ɁA�����_�Ђ�����A�������隬�ł��B �{�a���䂪��̎�a�� |

|

| �������E�▼�� �����ɂ���������Ɛ_�А����100m�̑�|�̉��ɂ���▼���͏�̈�˂Ƃ��Č@��ꂽ���̂ƌ����Ă��܂��B |

|

| ���ސ� �����ɂ���萅�ɂ��锒���͐D�c�M�N�i�D�c�M���̏f���j�̍����ł��B |

|

�@

|

�Q.�@�㖖����i���������j |

| ���m�����q�s�㖖 |

|

|

|

�㓩��Ƃ������܂��B |

|

�R.�@ �呐����i�������i�j |

| ���m�����q�s�呐

�����N��(1444�`49�j�ɁA�������i���z�邵���Ƃ���Ă��܂��B |

|

�D�c���v�� |

|

�D�c�M�G�i�M���̕��j�̏\��j�B |

�@

|

�S.�@��q����i�D�c�@�q�L�j |

| ���m����q�s���{�� |

|

|

|

�D�c�M���ɍU�߂��ė��� |

| �����̏�͓����X�P���A��k���P�V�O���W���P�O���̑�n�̏�ɂ�����O��d�x���������Ƃ����A ��Ղ̓쑤�ɂ͌��݂��ۂ̓��Ƃ��O�x�Ƃ����n�����c���Ă��܂��B |

|

�@

|

�T.�@��{����i�֏\�Y�E�q��j |

| ���m����{�s�{��3���� |

|

|

|

���ݏ隬�ɂ͋�s�������Ă��܂��B |

|

�O�H�����t�e�i��s�u��{�x�X�v |

| �t�e�i��s���֘e �����̏��͓����T�O���A��k90���قǂ������Ƃ����Ă��܂��B |

|

�@

|

�U.�@�@ ���c����i�R�����L�j |

| ���m���t�I�S�ؑ]�쒬�厚���c |

|

|

|

�ꍑ���߂Ŕp��� |

�ؑ]�쒬���c���w�Z�̂i�q���C�������̈�p�ɏ隬�����Ƃ��Đ�������Ă��܂��B

|

|

| ���c���w�Z ���݁A�n���ł́A�R����L���a�̏�Ƃ��Č��`���ꍕ�c���w�Z�̈�p�� �u�隬��v�������Ă��܂��B |

|

���āA�u���q�E���v��̐킢�v�ɖ߂�܂��B

�ŏ��ɗ��R���Փ˂����u�H���̐킢�v�ł́A�V���P�Q�N�R���P�V���ɉH���i���R�s�j�܂Őw��i�߂Ă�������

�X����(�Ȃ��悵�j�R���A�ƍN���̕������䒉���炪�j���āA�`���𗧂Ē������B

����A�k�ɐ��ł͏G�g�R�ւ̎�肪�s�����A�M�Y�̈ɐ����̓씼���́A�قډ�ŏ�ԂƂȂ�B

�H���Ŕs�킵�����̂́A�G�n���R�ɋ��_�������Ƃɐ��������G�g�́A�y�c�i�����ł����R�s�j�֒��w�A���ӂɍԂ�z�����B

�i���m�����v��s ���v�苳��ψ���s�u���v�荇��j�Ղ߂���v���j

|

�U/�P�U�D�����ł� |

�܂��A�����ւ����̐킢�̗l�����`�����A��������̌Ăт����Ɍĉ�������Ɏ������n�������B

�G�g���A�D�c�E������̂ǂ���ɂ����B���̐킢�͓��{���֑傫�ȉe��������ڂ����B

�ƍN�R�͋}�����炦�̐w��őΉ�

�D�c�M�Y�i�̂Ԃ��j�ɖ�������ƍN�͏G�g�R�̐N�U���\�z���������E�ɐ����ł߂邱�ƂƂ����B

�}��v���邱�ƂȂǂŁA�S���̃[������w���z�����Ԃ͂Ȃ��A�ȑO�ɏ�Ȃ����ԂƂ��Ďg��ꂽ

���Ɏ�������ė��p���邱�ƂƂȂ����B

�i���m�����v��s ���v�苳��ψ���s�u���v�荇��j�Ղ߂���v���j

|

�V/�P�U�D�}� �G�g�������i�R |

�l���ɓ���A�P����Ԃ�j���ďG�g�R�͉���N�U�̂��߂̕ʓ�����i�߂��B

�l���Z���锼�A�@�r�c�P���E�����̕��q�A�X ���@�A�x

�G���A���J��G��@�B�G�g�̉��ő��叫�̎O�D�M�g�i��̖L�b�G���j

�̏��ŁA��Q�S�D�O�O�O�l�̌R������������Đi�R���n�߂��B

�i���m�����v��s ���v�苳��ψ���s�u���v�荇��j�Ղ߂���v���j

|

�r�c�P���i�˂����j |

|

|

|

���Z��_��� ���ɂ��Č��R���D�悷�� ���v��ʼnƍN�R�ɒǂ������ |

�ƍN�́A�G�g�R����������Ĉړ����J�n���������̂S���V�����x���Ƃ��W���ɂ͉���N�U���̓�����c���A

�W����ɂ͎��g�����q�R�ԁi��H�j���珬����i���É��s��R��j�i�B

�i���m�����v��s ���v�苳��ψ���s�u���v�荇��j�Ղ߂���v���j

�i������͉��}�̏t����S�̕����̍�����������j

|

���q�E���v��̍��퓖���̊֘A |

|

| ���R��A�H����A������A����A���q�R��A�������A���F��A��Ǐ�A �O�c��A�I�]��A�����A����A������A����A�����A |

�i���m�����v��s ���v�苳��ψ���s�u���v�荇��j�Ղ߂���v�̐������𒆐S�ɐi�߂܂��B�j

|

�W/�P�U�D�ƍN�����nj��J�n |

����R�̊����E�O�H���������ē��Ƃ����匴�N�����S,�T�O�O�l�̐攭���ƁA

�X,�R�O�O�l�̖{�����G�g����nj��Ɍ��������B

�i���m�����v��s ���v�苳��ψ���s�u���v�荇��j�Ղ߂���v���j

|

�X/�P�U�D����̐킢�Ɨ��� |

4���X�������A����N�U�̏G�g���̐�N�r�c���́A�����i���i�s�j�̂���ʂ肩�������B

�r�c�P���͉���ւ̓����}�����߁A���̉ƍN���̏���U�߂��ɒʉ߂��悤�Ƃ������A

����̗��������Ă������̒�A�O�H���d�炪�A�S�C�����������Ă������߁A������U�ߗ��Ƃ��Ă��܂����B

�i���m�����v��s ���v�苳��ψ���s�u���v�荇��j�Ղ߂���v���j

|

���� |

���̏�ɂ͏�厁���̎o���ŁA���v�����̉��������Y�E�q�咉�i������Ԃɗ��Ă���A�Q�O�O�]��̏镺�ƂƂ��ɐ펀�����B

���i�S�P�A���d�P�U�ł������B

�i���m�����v��s ���v�苳��ψ���s�u���v�荇��j�Ղ߂���v���j

|

���v��隬�͈��m�����v��s�鉮�~�i���}�F�̈ʒu�j |

|

|

���v��隬�́i���m�����v��s�鉮�~�Q�S�O�W�Ԓn�j�@��}�F�̈ʒu |

|

���v��隬 |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s�j��

���v�荇��j�� ���v��隬 |

|

|

|

�隬�͌������ƂȂ�ω����������Ă�����ɏ隬�肪����܂��B |

|

�隬�ƌ����荊�̂���傫�ȓ@���x�ŁA�吨�ɍU�߂�ꂽ��A�ЂƂ��܂���Ȃ������Ǝv���܂��B |

|

�������Y�E�q�咉�i��Ք� |

�ēx�u���q�E���v��̐킢�v�ɖ߂�܂��B

|

�P�O/�P�U�D���R�т̐킢 |

���闎��̂S���X�������ɓ������G�g�̉��ŁA�����킸���P�V���̎O�D�M�g���w������G�g���̍Ō���́A

���������A���R�сi�������s�����}���m�S����̏�ӂ�j�Œ��H���Ƃ��Ă����B

�i���m�����v��s ���v�苳��ψ���s�u���v�荇��j�Ղ߂���v���j

|

���q�E���v��̍��퓖���̊֘A |

|

| ���R��A�H����A������A����A���q�R��A�������A���F��A��Ǐ�A �O�c��A�I�]��A�����A����A������A����A�����A |

�����֓���R�̐�N�����w�ォ��}�P�B

�s�ӂ�˂��ꂽ�O�D���́A�Q�ĂĖh��ɓw�߂����A���ɑ�����ƂȂ����B

�叫�M�g�͎����̔n���������č׃P���i�ق����ˁ����v��s�r�c/�n���S�Ԍɖk���j�t�߂܂œk���œ����Ă��āA

�A�������O�܂Œǂ����܂���ˑ��Ƃ������҂ɔn���肽���Ɨ��݂܂������f���Ă��܂��܂����B

�����M�g�̕����̖؉�����R�������i���̂���������Ƃ������j���A�����̔n��M�g�ɍ����o���ē������A

�Z��̖؉������q��S�v�Ƌ��ɁA�ǂ��ė�������R�Ɛ���Đ펀�����B

�i���m�����v��s ���v�苳��ψ���s�u���v�荇��j�Ղ߂���v���j

�i�����̂т����叫�O�D�M�g�͌�̖L�b�G���ƂȂ�j

���叫�O�D�M�g�ɔn��݂��ē������A�������ɂ����؉�����R�̒��͈��m�����v��s�r�c�X�Ԓn�P�̌��c�����R�Z��Q��

����́u���C�I���Y�}���V���������u�K�[�f���v�̖��S�o�X�u�쌴�R�v�o�X��t�߂ɂ���B

|

�؉�����R�� |

|

�s�w��j��

���v�荇��j�Ձ@�؉�����R�� |

|

�����O���u���S�o�X�@�쌴�R�i�݂Ȃ݂͂��܁j�v�o�X�₪����܂��B |

|

�؉�����R�i���̂���������j���͈��m�����v��s�r�c�X�Ԓn�P�i���}����[���G�̈ʒu�j |

|

|

�؉�����R�i���̂���������j���́i���m�����v��s�r�c�X�Ԓn�j�@��}�G�̈ʒu |

�čāX�x�u���q�E���v��̐킢�v�ɖ߂�܂��B

�`�G�g�R �B��̏�����`

|

�P�P/�P�U�D�O�P�����킢 |

�O�D���̔s����m�����G�g���̑�Q���̖x

�G���́A

���������O�P���i���v��s�V�̌�/�����}���ٕt�߁j�̋u�ˏ�ɐw���\�����B�@

�܂��Ȃ����R�тŏ����������쐨���ːi���Ă����B

�n�̗����x���́A�ڋ߂����G�ɓS�C������������т����B

����𗐂������쐨�Ɍ����āA�G���͑��U���𖽗߁B

�x���̉s���U���ɓ���̐�N���́A�����̎��҂��o���A��Ō������B

���������̎��A�G���͂��łɉƍN�{���������ɐi�o���Ă���̂�m�����B

�[�ǂ��͕s���Ɣ��f�����G���́A�}���Ŏ��R���܂Ƃ߂āA�k���ֈ����グ�Ă������B

�i���m�����v��s ���v�苳��ψ���s�u���v�荇��j�Ղ߂���v���j

|

�x �v���Y�G���{�w�n�� |

|

|

�O�P���̐킢�� |

|

�x �v���Y�G���{�w�n�Ձi���m�����v��s�V�̌�/�����}���ٕt�߁j |

|

|

|

�x

�v���Y�G���{�w�n�� |

|

�x �v���Y�G���{�w�n�Ձi���m�����v��s�V�̌�/�����}���ٕt�߁j�́i���}�H�̈ʒu�j |

|

|

�؉�����R�i���̂���������j���́i���m�����v��s�r�c�X�Ԓn�j�@��}�G�̈ʒu |

����ƍN�{���̓�����

|

�P�Q/�P�U.���P���̌���

|

�S���X���̒��A�F���R�i���낪�˂�܁����v��s���F��/��

�F���R���j�����j���ӂɒ�����

�ƍN�{���́A���X�������i���Ȃ�j����n���āA�ߑO�P�O������x�m�P���i���v��s�x�m�Y�j����

���P���i���v��s�������̖k���j�A�O�R�i���v��s�鉮�~�̓����j�ɐw���\�����B

�i���m�����v��s ���v�苳��ψ���s�u���v�荇��j�Ղ߂���v���j

|

�F���R�i���낪�˂�܁j |

|

�F���R�o��� |

|

�r���Ɂu�n�L��v������܂��B |

|

�u�����Î琷���̕��v |

|

�����u�����Î琷���̕��v������܂��B |

|

�X�ɓo��ƎR���������Ă��܂��B |

|

�R���ɂ��������� �ƍN�́A���̎R��ɋ���̔n�W�𗧂Ďl����]�����ČR�c���߂��炵�܂����B |

|

�ƍN �u���{�v�� |

|

���݂͉ƍN�����̐��ɖ͋[�W�]�O������܂��B |

|

|

�͋[�]�O���琼�ɕ���i�߂��u����R�v�������܂��B |

|

���v�蒬�������}�b�v�i���v�蒬����ψ��� �Љ��۔��s�j |

|

|

�u���P���i�قƂ����ˁj�v�̌����ɏo�Ă���n�� |

����ƍN�{���̓�����

|

�P�R/�P�U.�ƍN�A����R�� |

�F���R�ɕ���i�߂��ƍN�́A�����ʼnƍN����{��N���E�匴�N����̐挭�����A

���R�сi�������s�j�ŏG�g���̎O�D�G������j�������Ƃ�m��܂����B

�@���������̌�A�挭���͕O�P���R�[�ŁA�G�g���̖x�G�����ɔs��A�s�����n�߂܂����B

�@�ƍN�͒����ɋ~�������߁A���

�����ʁi���i�s�j�ɂ���G�g���̒r�c�E�X���̗l�q�����������Ȃ���

���̌���R�ɐi�R���A����ɋ���̔n�W�i���܂��邵�j�𗧂Ă܂����B�@�@�@

����A����𗎂Ƃ����G�g���̒r�c�P���̂��ƂցA���叫

�O�D�M�g�̑�s�̕������炳�ꂽ�B

�r�c�틻�͋}���Ŕn���Ԃ��A���łɕz�w���I��������R�ɑ��A�틻�͎����̒��j�������E���ɁA

�����̐X

���i�Ȃ��悵�j�������ɔz�����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���R�͌�������������A���s�͂Ȃ��Ȃ������Ȃ������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�������ƍN�{�w�ɓːi���������A��ɑ��̏e�e�ɎĐ펀�i���N�Q�V���j�������߁A

�킢�͓���R���D���ɂȂ����B�@

�i���m�����v��s ���v�苳��ψ���s�u���v�荇��j�Ղ߂���v���j�@

����R�̏ꏊ�́A�i���v��s�x�m�Y�U�O�Q�Ԓn�j�ɂ���[�Ɂu�x�m�_�Ёv�̒���������܂��B

|

����R�i���m�����v��s�x�m�Y�U�O�Q�Ԓn�j�́i���}�C�̈ʒu�j |

|

|

����R �i���v�荇��j�Ճ}�b�v���C�j |

|

|

����R�̓o����ɂ����u�x�m��Ԑ_�Ёv�̒��� |

|

����R�R���ɂ��u����R�v��ƌ�ɒn�������J�����u�x�m�_�Ёv������܂��B |

| �@�@�@�@�@�@�@���j�Ձ@���v��Ð��

����R �@�V���P�Q�N�i�P�T�W�S�j�S���X���A�F���R�ɕ���i�߂��ƍN�́A�����ʼnƍN����{��N���E�匴�N����̐挭�����A���R�сi�������s�j�ŏG�g���̎O�D�G������j�������Ƃ�m��܂����B �@���������̌�A�挭���͕O�P���R�[�ŁA�G�g���̖x�G�����ɔs��A�s�����n�߂܂����B �@�ƍN�͒����ɋ~�������߁A��� �����ʁi���i�s�j�ɂ���G�g���̒r�c�E�X���̗l�q�����������Ȃ��� ���̌���R�ɐi�R���A����ɋ���̔n�W�i���܂��邵�j�𗧂Ă܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���v��s����ψ���j�@���n������� |

�������̏ꏊ�͒��v��s���F���X�Q�ŁA�����T�V���́u����c�v�M���Ɓu�F���^�s�c�v�M���̒��Ԃ��炢�̖k��

|

������ �i ���v�蒬�������}�b�v�j�̏��N |

|

������ |

�����˂͍L���n��̒n�����u���v��s�����ˁv�ł��邽�ߑ�ϐ������ɂ����B

|

������ �i ���v�蒬�������}�b�v�j�̏��B |

|

|

�L�������̂悤�ȏꏊ�̋��ɂ���A���x����Ă��C�Â��܂���ł����B |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���j�Ձ@���v��Ð��@������ �@�X���i�Ȃ��悵�j�i�P�T�T�W�`�W�S�j�A�����A������j�̐펀�̏ꏊ�Ɠ`�����Ă��܂��B �@���͔��Z�i���j���R���ŁA�V���\��N�i�P�T�W�S�j�̏��q�E���v��̐킢�̎��́A�G�g���ɖ������܂����B �@�n�i���イ�Ɓj�r�c�P���i�˂����j��ƂƂ��ɁA�ƍN�̖{���n�����˂����Ƃ��Ď��s���A�l������̕������̐퓬�Ő펀���܂����B �@���́A�V���\�N�i�P�T�W�Q�j�̖{�\���̕ςŁA�M���ƂƂ��ɗ����������ۂ̒��Z�ŁA�E�҉ʊ��ȕ����Ƃ��Ēm���Ă��܂��B �@�˖��́A���ٖ̈��S�����ɂ��Ȃ�Ŗ��t����ꂽ���̂ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���v��s����ψ���j |

���v��̐킢�̎���ƂȂ����u�Ð������v

�������u�����ˁv�A�u����Y�ˁv������܂��B

|

�Ð����� �i ���v�蒬�������}�b�v�j�̏��� |

|

|

�����˂́u���v��Ð���O�����{�݁v�́u�����y�����فv�������̗т̒��ɂ���܂��B |

�����˂́u���v��Ð���O�����{�݁v�́u�����y�����فv�������̗т̒��ɂ���܂��B

|

������ �i ���v�蒬�������}�b�v�j�̏��@ |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���j�Ձ@���v��Ð��@������ �@�r�c�틻�i�˂����j�i�P�T�R�W�`�W�S�A���O�Y�A�M�P�A�����ցj�̐펀�̏ꏊ�Ɠ`�����Ă��܂��B �@�틻�͔��Z�i���j��_���ŁA�V���\��N�i�P�T�W�S�j�̏��q�E���v��̐킢�̎��͏G�g�ɖ������܂����B �@���̐킢�̒��A���q�R�i���q�s�j�Ɗy�c�i�����ł�j�i���R�s�j�ʼnƍN�ƏG�g���Λ������Ƃ��A�ƍN�̖{���n�̉���U�߂��G�g�ɐi�����A����R�𗦂��ĐN�U���܂����B �@�������A�r���A����i���i�s�j���U�߂�̂Ɏ�Ԏ��A�ƍN�R�挭���ɒnj��̋@���^���Ă��܂��܂����B �@���ǂ��̒n�ʼnƍN�̖{���Ɖ�A�������̐퓬�Ő펀���܂����B �@�틻�́A�V�����N�i�P�T�W�O�j�������A�����ւƖ����܂����B �@�˖��͂��̖@���ɂ��Ȃނ��̂ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���v��s����ψ���j |

����Y���́u���v��Ð���O�����{�݁v�̓�[�ɂ���܂��B

|

����Y�� �i ���v�蒬�������}�b�v�j�̏��A |

|

������ɂ��u�����u�ː����j���v�������܂��B |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���j�Ձ@���v��Ð��@����Y�� �@�r�c�V���i�䂫�����j�i�P�T�U�S�`�W�S�j�A����Y�A�����i���Ƃ����j�A�I�Ɏ�i�����̂�k�݁j�̐펀�̏ꏊ�Ɠ`�����Ă��܂��B �@�V���͒r�c�틻�i�˂����j�̒��j�Ŋ��A�V���\��N�i�P�T�W�S�j���q�E���v��̐킢�̎��́A ���ɏ]���ĎQ�킵�܂����B �@����`�Z�i�X�����Ȃ��悵�j�ƂƂ��ɉƍN�{�w�̉����P����Ă܂��������s���A�펀���܂����B �@�c���ꂽ��q���M�́A�G�g�̔n���Ɏ�藧�Ă��A���̌�G���i�L�b�G�g�̎O�j�j�Ɏd���܂������A���闎��O�ɂ͖{�ƒr�c�P���i�V���̒�j�̉Ɨ��ɂȂ�܂����B �@�˖��͔V���̗c������Y�ɂ��Ȃ�Ŗ��t�����܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���v��s����ψ���j |

�@

|

���̒r�ƊZ�|���̏� |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���̒r�v�̂���� �@�V���\��N�l������̒��v�荇��ł́A���̈�т�����ƂȂ�A�t�߂̌�n���R�ɕz�w�����ƍN�R�� �G�g�R�̒r�c�����A�r�c�����A�X���i�Ȃ��悵�j�Ȃǂ̕������Λ����A�������J��Ԃ������ʁA�G�g���̎O�����������܂����B �@�u���̒r�v�́A�ƍN���̓n�Ӕ����Ȃǂ̕������A�����Ⓛ�����������Ƃ��炻�̖����t�����ƌ����Ă��܂��B �@���N����̍s��ꂽ���ɂȂ�ƁA�r�̐������̐F�ɐԂ����܂��ĕY�����ƌ����`�����Ă���A�����u�Z�|���̏��v�Ƌ��ɉi���l�X�̐S�Ɍ��p����Ă��܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���n�������j |

|

�����u�Z�|���̏��v |

|

���v�蒬�������}�b�v |

|

�i�����T�V���@����c�M����֓���j

|

��� �i ���v�蒬�������}�b�v�j�̉E���E�j |

|

�����T�V���M���u����c�v�e�Ɂu�쓌���P�O�Om�v�̕W���L�� |

|

�P�O�Om�قǓ���Ɠ����ɒ˂�������B |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���j�Ձ@���v��Ð��@��� �@�V���P�Q�N�i�P�T�W�S�j�S���X���A���v�荇��̕���ƂȂ������v��̑��X�́A��Ƃ��킸�R�Ƃ��킸�펀�҂̎R�ƂȂ�܂����B �@���̎S���ڂ̓�����ɂ��A�S��ɂ߂����i�₴���j���������̉_�R�a���́A���l�����Ƌ��Ɏr���W�߂Ė������˂�z���ċ��{���܂����B �@���N�A����̓��ɂ͎�˂ɍ��i�������j����������A���l��ɂ���Ė@�v���c�܂�܂����A�@�v�ɂ͉������É�����A�����ˎm��̎Q�w������܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���v��s����ψ���@���n�������j |

�@

|

�P�S/�P�U.�퓬�n�悪���������� |

���v��̐킢�ŏ����������߂��ƍN�́A�����ɏ�������o�ď��q��ɖ߂����B

����G�g�͂S���X��������A�y�c�̖{�c�ʼn���̐N�U���̔s���m��A�����ɑ�R�𗦂��ċ~���Ɍ��������B

�������A�Ƃ����łɒx���A���܂Ői���̂́A���̂���ƍN�͏�����܂ŕ�����������ł������B

��10���ɂ́A�ƍN�͏��q��܂Ŗ߂��Ă���A�G�g�R�͂Ȃ����ׂ��Ȃ��y�c�ɂЂ��Ԃ����B

���̌�A���R�͏��q�E�y�c���ӂŏ����荇�������Ă������A�S�����{�ɏG�g�����Z���L���i���j�Ɉړ������

�퓬�n������������Ɉڂ����B

�T���ɉ������A�|�@��i���H���s�j�A

�U���ɊI�]��i���m���C���S�I�]���j�ŋǒn�킪������.�B

�ȏオ�u���v�苳��ψ���v���s�́u���v�蒬�����}�b�v�v�̐������ł���

�G�g�R�͕�����Ƃ��ďI���킯�ɂ��������A���Ƃ��ƍN����������o�������Ȍ�̏ꏊ��

���������킪�s���܂����B

�����Ŋ��H���s��������́u������隬�v�A�H���s�|�@���́u�|���@�隬�v�A

���m����{�s�����́u���隬�v�A�����C���i���܁j�S�I�]���́u�I�]�隬�v�A

�����s�i���C���S�j��쒬�́u���隬�v�̌�Ռ��n������Ă݂܂����B

���ʁA������闎��i���n�����Łj�A�|���@�鐅�ӂ߁i���n�����j�A

�I�]���́u�I�]��ɂ��āv���u�I�]����v�̈ꕶ������܂����B

|

������隬 �H���s������������������~�U�Q�O |

|

|

| �@�@�@�@�@�@������隬 �@�������́A���c�̕Ћ��ɒ˂̂悤�ɂȂ������Ɉē��ƕW�������邾���ł��B �@�����ɂ��A�ؑ]��̔×��ʼn����䑺�͓����ɕ����i��������͈��m���j����A����܂ł͉�����삪����A���̐�𗘗p���ĉ������͒z����Ă����Ƃ����Ă���B |

������隬�ւ̍s����

| �����̖ڈ� �����P�P�W�����̏㒆����F�M���𓌂Ȃ��蓹�Ȃ�ɐi�� |

|

| �㒆����F�M�����삩�����ꍇ�͕��s�җp�n������̓������ƌ����uNIKKO�v�O�֏o��B | |

|

|

| �����P�P�W�������猩�������uNIKKO�v | |

| �����uNIKKO�v�e���h�����֓��� | |

| �^�������ɒ�h�i�� | |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��h��O�ɏ����̐������ꏊ���隬�ł� |

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������Ə��q�E���v��̐킢 |

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������͌��_�Ŏa�E�A�f��E�p�� |

|

�|�P�@�隬�͌��f��ق̉f��j���قƂȂ��Ă���

|

�|���@�隬 ���H���s�|�@���ۂ̓��R |

|

|

|

�f��j���ق��隬�Ƃ���Ă��܂��B |

|

|

�@�փ�������O����ŗ���

|

|

|

| �ŏ��ɖ{�ېՂ̔肪���������B | �x�� |

|

|

|

|

���隬�̌��n��K��Ă��u���q�E���v��̐킢�v�̋L�q�͂���܂���ł����B

|

���隬 ���m����{�s��������� |

|

���隬�͒n���܂ōs���ĕt�߂̐l�ɕ����Ă��A�قƂ�ǂ̐l���m��Ȃ��B

|

���隬�ւ̍s���� |

|

���̎�������邮�����Č��Ă�������Ȃ��B |

|

�ߏ��̔��̐l�ɖK�˂āA�u�����ɂ����v�Ƃ̂��ƂŌ��n������������Ȃ��B |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������u����v�� �@���q�E���v��̐킢�������������̂ŁA�L�b�G�g���������Ɉړ����������A����A�|���@����͂B���̍ېD�c�M�Ƃ��u����v�Ɍ}�����ď邵�������邵���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�t���[�S�Ȏ��T�u�E�B�L�y�f�B�A�v���j |

���q�E���v��̐킢�������������̂ŁA�L�b�G�g���������Ɉړ����������A����A�|���@����͂B

���̍ېD�c�M�Ƃ��}�����ď邵�������邵���B

|

�P�T/�P�U.�I�]���� |

| �@�@�@�@�@�I�]���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�G�g�̐�J��ƉƍN�E�M�Y�̗�����_�����킢 �@�@�V���\��N�i�P�T�W�S�j�Z���̊I�]����͓��Ɍ������傫�Ȑ킢�ł������B �@�@���̐킢�͒��v��̐킢�œ���ƍN�ɑ�s�����G�g�̐�J��ł���A�����ɂ����鐧�C�����m�ۂ��A �@�D�c�M�Y�i�̂Ԃ��j�ƉƍN�𗣔������邽�߂Ɍ��s���ꂽ�B �@�@�G�g�͉B�����Ă�������v�i�����܂��j���叫�ɂ��A��S���R���Ƃ��Ȃ��I�]��(�C���S�I�]����j�����͂B �@�@����v�͊I�]��卲�v�Ԑ����̗����a�����Ă����O�c����ɒ�����}�������������ɐ����������A �@�����i�C���S��쒬�A�I�]��̐����Qkm�̒n�_�j���R���d�������͂����݁A�I�]����ł͗�؏d���E�d���Z���́@��R�ɂ����A����E�D�c�A���R�̔����ɂ��A�G�g�̖�]�͍��܂�����Ȃ������B �@�@�G�g�ɂƂ��āA���͂ʼnƍN�����������邱�Ƃ�f�O���A����ȍ~�͖d����i�O���j�ɓ]���錈�ӂ������킢�ł������B |

|

|

���퓖���͏�̐^���܂ŊC�������Ă����悤�ł��B |

|

�u�I�]����v���������I�]���̈ʒu |

|

�ƍN���{�w��u�����ƌ�������隬

|

���隬 ���m�������s��쒬���O�Q�P�W |

|

|

���隬�ւ̍s���� |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�j�Ձ@���隬 �@����i�ԁj�͐퍑����A�I�]��̎x��̂ЂƂƂ��Ēz����A�V���\��N�i�P�T�W�S�j�l���A�G�g�ΉƍN�̑O���킪���̒n�ŋN�������u�I�]����v�ł��B �@���̑����R���d���́A���l���ɂƂ��Ȃ����������ɖ������G�����j�A����̓V�����̊�b���J���܂����B �@���a�l�N�i�P�X�W�O�j�ɏ隬�ɔ肪���Ă��܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����s����ψ���j |

�G�g�̋�S���R�ɐ苒�������A�������Q�T�Ԃɋy���ď��Ɏ������������I�]��

|

�I�]�隬 ���m���C���S�I�]����P�|�Q�P�S �C���|�Vm�i�J�[�i�r�ɂ��j |

|

�I�]�隬�͑�ϕ������ꏊ�ɂ���܂��B

|

|

�@�@�@�@�I�]�隬�֍s���ɂ́B�i�k�����̒n�}�ł��B�j �Ԏl�p�F�I�]�隬���� |

�V���\��N�i�P�T�W�S�j�́u�I�]����v�̗��N�ɂ�������n�k�œ|���܂܁A�ŋ߂܂ŕ��u����Ă������߁A

�隬�͖��n�ƂȂ�A�{�ۂɂ������Ɠ`������u�{�ۈ�ˁv�t�߂Ɂu�I�]�隬�v�̔�����Č��������Ă���܂��B

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�I�]�隬 �@�D�c�M�����{�\���̕ςɓ|���ƁA���j�D�c�M�Y�̉Ɛb���v�Ԑ��������Ƃ��ē��邵���B �@�V��12(1584)�N�A���q���v�荇��ɐ������ɐ�������̒z��̂��ߏ�𗣂�Ă���ۂɁA���狏�̑O�c�^�\�Y���G�g���ɓ��������B �@�G�g���Ƃ��ĎQ�킵�Ă�����v���A��S���R�𗦂��ĊI�]��ɓ��邵�����A����ɋC�t�����ƍN���h��������ɒ����ɕ�͂���鎖�ƂȂ����B �@��v�͂�����}���������ď邵�����A�D�c�E����A���R�͊I�]���ҍU�A��v�͑O�c�^�\�Y�̎��Y���č~����\���o�ĔF�߂��A�V���R���ɊC�H�ɐ��ɑދ������B �@���̐킢���I�]����ƌď̂��Ă���B �@�I�]��́A���̗��N�ɔ���������n�k�œ|�A�p��ƂȂ����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�I�]���i���n�������j |

|

�I�]�隬 |

|

�����͊C�ۂɏ邪������ |

|

�C��

��O�D�Um |

�隬�����̐��T�Om�قǂ̓��H�Ɂu�{�ېՈ�ˁv������܂��B

|

�{�ېՈ�� |

|

�隬�����̐��̓��H�Ɉ�˘g�������܂��B |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�I�]��{�ۈ�ː� �@�I�]��̖{�ۈ�ːՂ��Ɠ`�����A�]�ˎ���̊I�]�{�����G�}�ɂ��A���̈ʒu�Ɂu�È�v�ƋL����Ă���B �@�I�]��́A�V���\�O�N�i�P�T�W�T�j�̑�n�k�ő�j������A�Ռ`���Ȃ������Ă��܂������A���̖{�ۈ�ːՂ͂����Ɋm���ɏ邪���������Ƃ���Ă���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�I�]���@���n�������j |

|

���̕ӂ�͎Ԃ�����Ȃ��������� |

�{�́u���q�E���v��̐킢�v�ɖ߂�܂��B

|

�P�U/�P�U.�a�@�r |

�P�P���ɂȂ�ƁA

�K�����璷�����ʂ֍U�������G�g�ƁA������ɂ�����M�Y���P�ƂŘa�r�������߁A

��`�������������ƍN�����������A�W�P���Ԃɂ킽�����u���q�E���v��̐킢�v�́A��������B

���̐킢�ŁA�M�Y�͈ɐ����̑唼�ƈɉꍑ���G�g�ɂ킽���A������̔s�k�B

�G�g�́A���D�c�R�c�����g�b�]�����x�z�̐����ĕҐ��A

���N�ɂ͊֔��ƂȂ�S������𐄂��i�߂Ă����B

�ƍN�́A���ʓI�ɏG�g�ɐb�]�������A���̎��͂�S���̑喼�ɔF�������A

�G�g�������ł��i�ʂ̒n�ʂ�ۂ��A���쐭�������̑���������ł߂Ă������B

�i���m�����v��s ���v�苳��ψ���s�u���v�荇��j�Ղ߂���v�̐������𒆐S�ɐi�߂Ă��܂����B�j

|

�@�@�@���Ƃ��� ���q�E���v��̐킢�ɂ�����e�R�̈ړ����� |

�u���R�闎��v����u�H���̐킢�v�E�u���v��̐킢�v�E�u�|���@�鐅�U�߁v�u�I�]����v�Ō�̐M�Y�E�G�g�̘a�r�܂ł�

�L�͈͂ɂ킽�����́u�ړ������ikm)�v�Ɗe�R�́u������(���l)�v�Ɓu����(��)�v�ɂ܂Ƃ߂ĕ\���i�P�ʁFkm��l���j���Ă݂܂����B

���̐킢�́u�D�c�E����R�i�Q���j�v�u�H�ČR�i�U���j�v�Ɣ{�ȏ�̕��͂ɑ��ĉƍN�͏��Ր�Ɏ��������

�݊p�ɐ킢���e�I�ɂ͉ƍN�̏����Ƃ����u�������v�Ƃ����Ă���̂Ō��ł��Ȃ����\�����Ă݂܂����B

�i�\���ɂ́u�t���[�S�Ȏ��T�E�B�L�y�f�B�A�v�ƒ��v�蒬����ψ���s�́u���v�蒬�������}�b�v�v��

���v�蒬����ψ���s���u���v�荇��j�Ղ߂���v���Q�l�ɂ����Ă��������܂����B

| �V��12�N |

���R�̓����i�D�c�M�Y�E����ƍN�R�F�H�ďG�g�R�j |

�D�c�E����R |

km |

�H�ďG�g�R |

km |

|

3��06�� |

�@�D�c�M�Y �O�ƘV��d�E���A�ƍN�Ɨ����������߈ɐ��������o�w�@ | �ɐ����������q? ?(km)�@�H�l |

682 |

�[�[ |

�[�[�@ |

| 3���H�� |

�@�ƍN�R�攭���A�k�ɐ��֏o�w |

����遨�k�ɐ� ?(km)�@�H�l |

�H |

�[�[ |

�[�[ |

| 3��13�� | �@�r�c�P�� ��_�邩��o�w ���R��𗎏邳���� | �[�[ |

�[�[ |

��_�遨���R�� |

456 |

| 3���V�� | �@�ƍN�@�����o���A14�����F��֓��� | ����遨���F�� 89(km)10,000�l |

1780 |

�[�[ |

�[�[ |

| 3��15�� | �@�ƍN�@�P�T���ɏ��q��ֈړ��A�Ԃ�y�ۂ�z������ | ���F�遨���q�� 15(km)20,000�l |

300 |

�[�[ |

�[�[ |

| 3��16�� | �@�X���� ���Z���S���R�̋��R�邩��H���Ԃ֒��w | �[�[ |

�[�[ |

���R�遨�H���� |

92 |

| 3��17�� | �@�H���̐킢�i�����т̐킢�j �@�����A�ƍN���̎��䒉���A�匴�N����3000�l���H���Ԃ��}�P |

���q�遨�H���� 9(km)3,000�l |

27 |

�[�[ |

�[�[ |

| 3��21�� �@�`27�� |

�@�G�g�͎G��O�⍪���O�̍U���Ɏ�Ԏ��A������o���A �@27�����R��֓��� |

�[�[ |

�[�[ |

���遨���R�� |

50,400 |

| �S��01�� | �@�G�g�A�y�c�Ԃɒ��w�����͂̍Ԃ̏C���A�y�ۂ̍\�z�ɂ����� | �[�[ |

�[�[ |

���R�遨�y�c�� |

480 |

| ���̊� | �@���w���炭�P����ԂƂȂ� | �[�[ |

�[�[ |

�[�[ |

�[�[ |

| 4��06�� | �@�G�g�w����S���ɕ����ĉƍN����̉����߂����ĂQ���̌R���������Ɂ@�o���A�@�@�@�@�����i��N�j�F�r�c�P�����q�@�@�@�@�@

�@�U�O�O�O �@�@�@�@�@�@�@�@�@�����i���N�j�F�X���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�O�O�O �@�@�@�@�@�@�@�@�@��O���i�ڕt�j�F�x�G���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�O�O�O �@�@�@�@�@�@�@�@�@��l���i�{���j�F�H�ďG���i���叫�j�@�@�@ �W�O�O�O |

�[�[ |

�[�[ |

�y�c�ԁ�(����) 20,000�l |

�@ |

| 4��09�� | �@����̐킢 �G�g�R�̑����i��N�j�r�c�P�����q��6000�l�A�����@�i���N�j�X����3000�l�������U�߂̂ߓr���̊��邩��@�S�C�������@������ꉞ��A��������O�H���d��230�����U�߁i�ʍӁj���邳����B | �[�[ |

�[�[ |

�y�c�ԁ����� |

�Q61 |

| �V | ���R�т̐킢

��l���i�{���j�̎w���҂őS�R�̑��叫�H�ďG���͊y�c���o�w�㔒�R�сi�������s�j�ŋx�����Ă������A�������ƍN���̐��쒉�d�E�O�H�����E��{��N�����A���ʂ���匴�N�����̈�čU���Ɍ�����ꂽ�B �@���̊�P�ɂ���ďG�����͐����p�Ȃ��قڒזł���B �@�G���͎��g�̔n�������A�����̔n�Őh���������������B �@�܂��A�ڕt�Ƃ��ĕt�����Ă����؉��S�v�₻�̒�̖؉����������߂Ƃ��đ����̖؉����ꑰ���A�G���̑ޘH���m�ۂ��邽�߂ɓ������ɂ��� |

���q�遨���R�� (���쒉�d�E�@�O�H�����E��{��N�� �匴�N����) 26km�i9,000�l) |

234 | �y�c�ԁ����R�� �i���叫�@�H�ďG���j�@�@ 23km�i8,000�l�j |

184 |

| �V | �O�P���̐킢

�H�ďG�������O�ɂ����x�G����(3000)�ɁA�G�����̔s��

���͂����͖̂�2���Ԃ���̂��Ƃł������B �x���͒����Ɉ����Ԃ��A�G�����̔s�c����g�ݍ���ŕO�P���ɐw��~���A���藈�铿��R��҂��\�����B �G���������j���Đ����ɏ��������R�́A�قǂȂ��w�����i�O�P���A���v��s�j�ӂ�Ŗx���ɏP���|���������A����Ȃ��Ƃ���u���l�v���Y�v�Ƒ��̂����G���̑O�ɔs�ނ���.�B |

���R�с��O�P�� �i���쒉�d�E�@�O�H�����E��{��N�� �匴�N����j 3km�i9,000�l) |

27 |

��O���i�ڕt�j |

21 |

| �V | �@���v��̐킢( ���P���̐킢)

�����苒������N�E�r�c�P��

���N�E�X���ɓ���R�{���o���̕`������̂͂��̍��A�����͋�������Q�Ăň����Ԃ��n�߂��B ���̍��A�ƍN�͍匴�N�����̔s�c����g�ݍ��݁A����R����O�R�ƌĂ��ӂ�ɐw���\�����B �E���ɉƍN���g3,300�l�A�����ɂ͈�ɒ�����3,000�l�A����ɐD�c�M�Y��3,000�l�𑫂��Čv9,000�l�ȏ�B �@����A�����Ԃ��đΛ������P���E�X���͉E���ɍP���̒��j�E�r�c�����i�V���j�A���j�E�r�c�P����4,000�l�A�����ɐX���A����ɍP�����w��肱������v9,000�l�B �@���ł͌݊p�ł��������̂́A�n�̗��ɂ����Ă͎R�ɐw���ΖʂɓS�C����3�i�\���Ŕz����Ȃǖ��S�̍\���ł��铿��R�ɑ��A�H�ČR�̍P�����͋@���͂��D���鎼�n�̒��v��̒n�ł̕z�w��]�V�Ȃ������ȂǁA���S�Ɍ��ɉ�����`�ƂȂ��Ă����B �@�Λ���2���ԂقǑ������Ƃ����B �@4��9���ߑO10������A���ɗ��R�����ˁB �@���R���藐��Ă̎�����2���ԗ]�葱�����B �@�틵�͈�i��ނ̍U�h�����������A�X�����S�C���̏e�e����ԂɎ��������ӂ肩���C�ɓ���R�L���ƂȂ����B �@�r�c�P���������̗��Ē�����}�낤�Ƃ������A�i�䒼���̑����ē����ɂ����B �@�r�c���������������ɓ�������A�r�c�P���͉Ɛb�ɕ��E�Z�͊��ɐ��𗣒E�����Ɛ�������A���𗣒E�����B �@�₪�čP���E�X���͎l�U�������Ȃ��זŁA����͓���R�̑叟���ɏI���A�������ɏ�����Ɉ����Ԃ����B �@�H�ČR��2,500�l�]��A����R�ɂ�550�l�]��̎��҂��o���Ƃ����B �@���������ƍN�R�́A�����ɏ�����Ɉ����Ԃ����B �@����A�G�g�͌ߌ�ɂȂ��Ĕ��R�т̐킢�ɂ�����s����A�Q���̌R���𗦂��ė���֓������B�[���A�ƍN��������ɂ��邱�Ƃ�m��A�����U�����邱�Ƃ����߁A�O�̂��ߎ����ł߂悤�Ɨ���Ɉ��Ŗx���@�����B �Ƃ��낪�A�ƍN�͂X���锼�ɏ�������o�ď��q�R��֖߂����B�T���P���ɂ͑�����������B�����ŁA�T���R���ɐD�c�M�Y�͏��q�R�邩�璷����֖߂����B�U���P�Q���A����ƍN�����q�R�邩�痣�ꐴ�F��ɓ������B |

�O�������@�@�@�@�@ �@�F���R������R 4km�i9,000�l) �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@

�@ �����遨���q�� |

36

�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ 160 �@ 300 |

�@ ����(���i�s)�@�@�����v�� �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �y�c�ԁ� �@ �@ |

54

�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ 950 |

| 4��10�� | �@�ƍN�����q��֖߂������Ƃ�m�����G�g�́A�S���P�O���Ɋy�c��֑ނ��� | �@ | �@ | ���遨�y�c�� 19km(50,000�l) |

950 |

| 5��1�� | �G�g�͊y�c������P�ނ���5��7������ɋA�҂����B | �@ | �@ |

���遨���R�� |

50,400 |

| ���� �v |

�@�@���w���炭�P����ԂƂȂ� | 234km �V�T�A�O�O�O�l |

1766 |

593km |

104,248 |

| �@ |

�D�c�E����RVS�H�ČR �� |

1 |

1 |

��4�{ |

��60�{ |

�ȏ�́u���ԗv�v���犨�Ă���ƁA�i�ړ������~�������j���D�c�E����RVS�H�ČR���P�F�S�ł��邪

�ړ�������ώZ������D�c�E����RVS�H�ČR���P�F�U�O�ƂȂ�o��S�͈��|�I���H�ČR�͉ߑ�ƂȂ�B

���̓_���ƍN�͗��p���ďG�g�̗U���o���ɉ������A�G�g�̏��Ղ�҂��ɏo���Ǝv���܂��B

�㔼��͈ꕔ�n��������u����Z�v����u���ɐ��v�ֈڂ�܂��B

| �V��12�N |

���R�̓����i�D�c�M�Y�E����ƍN�R�F�H�ďG�g�R�j |

�D�c�E����R �i�ړ������~�������j |

km ��l�� |

�H�ďG�g�R �i�ړ� �����~�������j |

km ��l�� |

| 5��04�` �@�@�@10�� |

�@�G�g�R�����q�E���v��̐킢�������������̂ŁA�������Ɉړ����������A����A�|���@����͂B ������闎�� �@������d�]���͂��ߏ���Y�g��2000�l�]���������Ă����B �@5��4���ɂ͉H�đ��̑�R������͂����B����ɑ��āA5��5���Ɂ@�D�c�M�Y�͉H�ďG�g���y�c���ɖ{�w���\���ĉ��������͂��悤�Ƃ��Ă��鎖��s�j���Z�ɓ`���A��7���ɂ͌��Z�ɂ�������ւ̌�l�v����ƍN�ɂ��`�����������������Ă���B �@�G�g����5���ɂ͑c���]�i���E���m�����s�c���]���j�ߕӂɕ����A�������̊O�\��j���Ėx���c���݂̂ɂȂ�A�����؉��d���ɕĂ���B �@��������7���ɗ��邵�ď����͒f�ꂽ�B �|���@��̐��U�� �@�������G�g���͗�10���ɂ͒|���@����U���ɓ������B �@���̍ہA�G�g�͔����������̗v�Ղł���������𗎂Ƃ����ʼnƍN���g�̏o�w��U���A���ڑΌ���ژ_��ł����Ƃ����B �@�������A������d�@�E�d�]�̐e�q��7���ɏ邩��ˌ����A�E�o�ɐ������Ă���B |

������d�] �i2000�l�j �@ �@ �@ �@ |

�@ |

����(?�j���y�c�� �H�ďG�g �@ �@ �|���@�� |

�@ |

| 5���H�� | �@���闎��(������).

�@���̍ېD�c�M�Ƃ��}�����ď邵�������������B �@�����̍��͏G�g���ƍN����Ɉ����o�����Ƃ������ƍN�͉����Ȃ������B |

�@ | �@ | �@ | �@ |

| �U���P�U�� �` �V���R�� |

�I�]���� �@�D�c�M�Y���̊I�]���E���v�Ԑ������ɐ��ɍԂ�z�����ߗ������O�c�^�\�Y�ɔC�����B �@�^�\�Y�͈ɐ����_�˂̑���v�ƒʂ��Ă������߁A��v�͍D�@�Ƃ���ɋ�S���R�𗦂��ĊC����̏㗤���ɂ��I�]��֓���H�ČR���̏�Ƃ����B ���q���v�荇��ɐ������ɐ�������̒z��̂��ߏ�𗣂�Ă���ۂɁA���狏�̑O�c�^�\�Y���G�g���ɓ��������B �@����ɋC�t�����ƍN���h��������ɒ����ɕ�͂���鎖�ƂȂ����B �@��v�͂�����}���������ď邵�����A�D�c�E����A���R�͊I�]���ҍU�A��v�͑O�c�^�\�Y�̎��Y���č~����\���o�ĔF�߂��A�V���R���ɊC�H�ɐ��ɑދ������B |

��ɒ��� | �@ |

��S���R |

�@ |

| �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |

| 11��11�� | �@�D�c�M�Y�A�G�g�Ƙa�r ���u�a�ց� �@�틵�Ƃ��Ă͐M�Y�E�ƍN�A���R�����D�����������A���킩�甼�N�ȏ�o�����P�P���P�P���A�G�g�͖{�̈��g�������ɐM�Y�ɒP�ƍu�a��\�����ꂽ�B �@�M�Y�́A���g���n�߂�����ŁA�������ƍN�̂������ŗD���������ɂ��ւ�炸�A���ȕېg�̂��߂ɏG�g����̍u�a������ɏ��������B �@�M�Y�̍u�a��m�����ƍN�́A��̑�`���������������߂P�P���Q�P���ɕ��������グ���B �@���̌�A�G�g�͑��Y�����g�҂Ƃ��ĕl����֑���A�ƍN�Ƃ̍u�a���������B �@�ƍN�͎��j�E���`�ہi����G�N�j���G�g�̗{�q�ɂƑ��֑��邱�ƂŘa�c�̌`��������B �@�������āA���̍���͖�����A�Ȍ�G�g�������m�����Ă��������A�ƍN�̎��͂𐢊ԂɌ������錋�ʂƂȂ����B �@���̌�A�G�g�͉ƍN�ɔz���Ƃ��Ă̏㗌���ĎO�ɓn���đ��������ƍN�͉����Ȃ��������߁A�G�g�͖����ƍN�̐����Ƃ��A���l���ɍ����o���Ȃǂ����B �@����I������Q�N�o�����V���P�S�N�i1586�j�P�O���Q�V���A���ɉƍN�͏㗌���A����ŏG�g�Ɖ���b�]�𐾂����B |

�@ | �@ | �@ | �@ |

| 11��21�� | �@�ƍN �D�c�M�Y���P�ƂŏG�g�Ƙa�r�������ߐ키���ڂ��������߉���֕��������B | �@ | �@ |

�@ |

�@ |

�k���ł̐킢

| 8��28���` 9��11�� |

�k���@���X��̐킢 �@���q�E���v��̐�Ɍĉ����A�D�c�E����A���R�ɖ��������z�����̍��X�����́A8��28���ɉH�ĕ��̑O�c���Ƃ̒����R��i�ΐ쌧����s���꒩�����j���}�P�B �@�O�c���Ɛb�̑��䒷������������ނ���B �@9��9���A�����͗��Ƃ̗̍��ł�����ꍑ�Ɣ\�o���̕��f���͂���ׂ��A��B�R���z���Ē؎R�Ԃɕz�w���A����15,000�l�Ŗ��X����͂���B �@���Ƃ̑����R���x�����A�_�ێ�����k��K�ɒu���Čx���ɂ����点���B �@9��10���A�퓬���n�܂�Ə鏫�����i���E��H�͏���̘U��R1,500�������̘U���͓W�J�B �@�틵�͍��X�R���L���ł���A�O�c���̏��y�쎟����������ȂǁA���鐡�O�ɂ܂Œǂ����܂��B �@�����ɂċ}������O�c���Ƃ͕�2,500�l�𗦂��ďo�w�B �@�������i���ق��s�j�̔_������O�Y���q��̈ē��ɂ��A���X�R�̎蔖�ȊC�ݘH�ɉ����Ȃ���k��K���z���č��l�܂Ői�R����B �@9��11���������ɂ͖��X��ɎE�����鍲�X�R�̔w�ォ��U�����A�����ł��j�����B�@�i���R�Ƃ���750�l�]��̎��҂��o���Ƃ����B�j |

���X����15,000 | �@ |

4,000�i���X��1,500 |

�@ |

(�\���̍쐬���R�j

���i�G�g4���l�j�A�ɐ������i�M�Y�R��l�j�A����i�ƍN2���l�j�e�n���琼�����ɏW�����A

�H�����n�ߒ��v��A�����Z��]�킷��c��Ȑ���K�v�Ƃ����킢�������Ǝv���܂��B

�����ŗ��R�̈ړ��E�؍o��i����E�e��ށE�H���E�y�؍H���p��E�퓬���q�j�Ȃ�

���Z�o�ł��Ȃ����Ǝv�����܂������A�r���̌o�܂��㏈���̕��@�Ȃǎ����s���̂����_���ł����B

�@������čēx���킵�����Ǝv���܂��B�iMori70Silver)

�V���o�[�̏�s��Ղ̎U�����u���q���v��̐킢�̏�Ԛ��ƈ�\�v