|

�z��ҁF �z��N��F |

|

���ݒn �F ��_�s�s�� �`�@�� �F ���@�@�� �@�@ �@�I�X�V���t |

�V���o�[�̏�s�隬�̎U�����u��_��v�̏隬�����^���܂����B

|

�z��ҁF �z��N��F |

|

���ݒn �F ��_�s�s�� �`�@�� �F ���@�@�� �@�@ �@�I�X�V���t |

�@�I�X�V���t�@14/02/07 17:46

�����Ă̑�_��́A������i�����₪�큁�����j��L�x�Ȏ�����𗘗p���āA�l�d�̐��x��i����v�Q���łȏ�ł����B

���̒��S�ɁA�S�w�S�K�̔����̓V�傪���т��Ă����B��Ɠ��ɑ��A�k�Ɛ���i����߂āj�Ƃ��A���ȗցi���������j��

�͂V�̖�i�����V��j�A�O�d�E�T��A��d�E�P�O��A�n�E�i�킽��₮��j�Q�U�������A�O�x�ƒ��x�̊Ԃm���~������

���������B

|

|

| ��_��͑�_�s�X�n�̒��S�ɂ���i�q��_�w�����T�T�O���قǂɂ���܂��B | |

| ��_�w�O�̑�ʂ�u�s�����X�X�v�Ɂu�j�Ձ@��_�隬�v�̓��W�����肷���ɕ�����܂��B | |

|

���W���琼������Ɠ��傪�����܂��B |

�܂��͓��傩�����܂��傤

|

���� |

|

|

��_�� |

| �召������� ����́A�����V��̈����������������ڐ݂������́B |

|

| ��_��� �@��_��́A�������V�R�̊O����Ƃ肢�ꂽ�v�Q���łȕ���ŁA�V���l�N�i�P�T�R�T�j�{�����i�₷�����j�ɂ���đn�����ꂽ�ƁB�`�����Ă���B�@�c���ܔN�i�P�U�O�O�j�փ�������ł́A���R�̖{���ƂȂ�s��ȍU�h�킪�J��L����ꂽ���A�˓c�Ƃ����邵�Ă���́A���ˎ�Ƌ��ɓV���ו��̐���搉̂����B�@��̐�ЂŐɂ������V��t���Ď��������A���ݏ�Ո�т͎s���̌e���̏�Ƃ��Đe���܂�Ă���B�@�i��_����ψ���j�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

| ������̃G���A | |

| ����̎���ɂ͂����Ă̖x�̖ʉe���c���Ă��܂��B | |

| ���傩��s�����X�X���悭�����܂� | ����ɑ����N�ИE�����т܂� |

�@

|

��_��V�� ��_�s�s�� |

|

|

| ���傩��V��ւ̓� | |

|

�V��ւ̐Βi |

�V����� |

|

|

| �V����ꗿ�͂P�O�O�~ | |

|

�V�哌������ |

|

| �����̍��̑�_��ƌ��݂̔�r�ʐ^ | |

|

�˓c���S�̎����ւ̎��g�� |

|

|

|

�˓c���S�摜 |

�˓c���f�i�����ˁj |

|

��Ђ̎���̑�_�ˎ��@�˓c���f�i�����ˁj |

|

|

| �����̌��z �@�^�����疽����Y����邽�߁A�Ꮌ�n�̗֒��W���Ő��܂ꂽ�Ɠ��̌��z�l���ŁA��r�I�L���Ȕ_�ƂɌ�����B �ꉮ�Ƃ͕ʓ��ŁA�y�����Ί_�̏�Ɍ��Ă�ꂽ�B���i�͑q�ɂ�q���ɗp�����A�^���̎��͐����ɋN�����A�����t���̏��M�ňړ������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�����̂͂��ߍ��̐������ �i�����j�j���فj �@�˓c���S�͊��i�\�O�N�i�P�U�R�U�j�ɊO���i���ƂԂj���Ɛ�����̋��E�ɐ�������݁A������N�i�P�U�T�R�j�ɉ��ǂ����}��i��������j�����B�}��́A�t���̍ۂ́A���R�ɔ������܂�A��������Ƃ����R�ɊJ���d�g�݂ŁA�R�O�N���Ƃɉ��C���ꂽ�B���݂́u������Ձv�̐Β����������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

| ��_��R�� �@��_��͌Â����m�N���i�P�T���I�j�ɂ͓��厛��ƌĂсA�����̏��͑�䑑�̂����Ε�i���킩�˂݂傤�j�Ƃ����n��̑㊯�E�����Ă�����_���ł������悤�ł��B�����ł��̏���_��Ƃ����悤�ɂȂ�܂����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�V���\�O�N�i�P�T�W�T�j�㌎�L�b�G�g�͈���������_���Ƃ��ēV��̑��c�𖽂��܂����B���̍H���͓V���\�Z�N�����ɂȂ��Ċ������A���̌���C���o�āA�ȗ����̓V��t�͎l�w�l�K���đ��h�育�ߗl���ł����ւ�D���ȏ�Ƃ��ė��j�̂���������M�d�Ȃ��̂ł����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@���a�\��N�i�P�X�R�U�j����Ɏw�肳��A���y�̔����قƂ��Đe���܂�Ă��܂������A���a20�N�̐�ЂŐɂ������Ď����܂����B ���̌エ��Č��̋@�^�����܂菺�a33�N�T�����H�A���R�S�N�S���ɐ̂̂܂܂̎p�ŏv�H�����̂����̓V��ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

|

|

�@��_�s���y�ق̏�s�͌^ |

|

|

|

|

| �����̗������̑�_�鉺�} �@���i�P�S�`�P�X�i�P�U�R�V�`�S�Q�j���̑�_�鉺�}���A�]�˒����Ɏʂ����Ƃ���錻�ݍŌÂ̎ʖ{�B���Ɖ��~�͉��F�n�A���Ƃ͔��n�A���Вn�͔��n�ɂ��̎��ДV���̂��L����Ă���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@���m���Ɂu�����䋟�v�u��_�䗯�狏�v�u���������v�Ȃǂƕt����A���i�\�l�N�i�P�U�R�V�j�̓����̗��̔ˎm�̓��Â��M�d�Ȏ����B�i��_�s���}���ّ��j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

| �Ȃ��H�l�w�l�K���āH �@�V���\���N�i�P�T�X�O�j������ƂȂ����ɓ��S���i��������j�́A��_��̏C�z���s�Ȃ��A���\�l�N�i�P�T�X�T�j���痂�c�����N�i�P�T�X�U�j�ɂ����ēV���z�����B�V��͍���}�����ɂ͎O�K���Ăɕ`����Ă���A���a�Z�N�i�P�U�Q�O�j�ɏ������ǁi�����悵�j�����ɂ��H�Ȏl�w�l�K�ɉ��z�����Ƃ����Ă���B�@�l�i���j���������Ă��������̒z��Ƃ��Ă͐��ɗނ����Ȃ��\���ł������B�@�@���i�\��N�i�P�U�R�T�j�˓c���S�i�������ˁj�����ɂȂ��Ĉȗ��́A�����ېV�܂Ō˓c���\���ɂ���_�ː���������ꂽ�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

|

|

|

�V��쓌�� |

��̑�_�� |

|

|

�V��𒆐S�ɍ��ɓV��앍����A�E�ɓV�哌������i���݂̓�����j |

| �V�哌������ | �V��앍���� |

|

|

| �����ނ̏� �@�փ�������̎��u�����ށv�͕��R�c�����Ɛ��R�O�����ɑ�����_��ɗ��Ă������Ă����B����̕s�����̂邠����A���R�������͂��u����͉ƍN�l��K�t���ł������̂œ������v�Ɠ`�����B�@�@�@�@�@�@ �u�����ށv�͕���Ɛ��x�[�̏�����x�̂��炢�M�ɏ��ڂ萼�݂ɏ㗤�A�����ɓ��ꂽ�A���̂̂�����N�����ƂȂ��u�����ނ̏��v�ƈ��̂����B���a�̑�풼�O�͂ꂽ���A���p���N�̎��Ƃ��u���ڂ����ނ̏��v�Ɩ��������B�@�i���n�������j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ������ |

|

|

| ��猩����_����Ӂ@�i�ʐ^/��_�s�j |

|

|

��_��z���ɖ]�ދ��؎R |

|

|

�Ί_�̉��� |

| ����29�N�i�P�W�X�U�j�V���E�X���̕����Q �����Q�X�N�̐��Q�͑�_�𒆐S�Ƃ����֒��n��ɂ�����ő�́A�����čŌ�̑吅�Q�ł������B�@�@�@�@�@�@�@ �@���̔N�̂V���P�X�����Q�Q���ɂ����đ�_�ł͍~���ʂR�V�Wmm�ƂȂ�e�͐�͑������āA�Q�P���ɗK���ɂ� �������j�炵�����Đ����ȂǂS�U�ӏ��Ŕj�炵�đ吅�Q�ƂȂ����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���̍ЊQ�������̂X���U���ɑ䕗���P�����Ė\���J�ƂȂ�A�Ăъe�͐�Ŕj�炵�đ啗���Q�ƂȂ����B�@�@�@�@ �X���̑�_�̐Z���͂V������P���[�g��������_���̖�W�O�p�[�Z���g�̉ƁX�������܂ŒB���錬��Z���ƂȂ����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@���̑�_��Ί_�ɍ��܂ꂽ�̂����̐��ʂł���A���̎S����㐢�ɓ`���邽�ߑ�_�̋��X�g���Y�������� �����Č��Ă��̂��A���̍^����ł���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

|

|

���v������_�� |

|

��w�� |

|

|

|

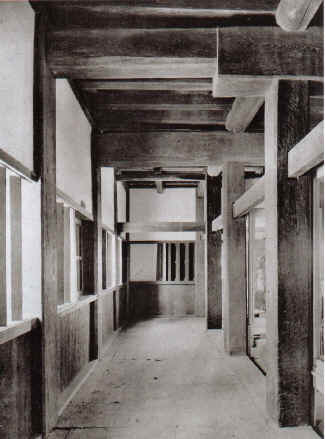

�V��P�K�����̓��� |

| �@ |

| �Γ�e | |

| �����̉Γ�e | |

|

���{���l���Ǒŏe�i�c������j |

����� |

|

|

| �O�t���̒c�� �@�˓c���S������ƍN����q�̂����c��B �@�₩�Ɏ��G�i�܂����j�̍��Ԃɍ��ȎO�t���̏��������{���B �@ �@ �@ �@ �@ �@ |

���@�D�i�������j �� �����j��炴�鎖�Ɂ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �吨�\������ƂƂ��ƂƂȂւƂƂ��@�@�@�@ ���Ă����Ă˂��������킾����@�@�@�@ �������Ƃ��Ђ���Ѓn�\���������@�@�@ �����������̂�����Ă�����Ɛ\������ ��@�x�����E�ޔV�V���ꂠ��n�@�@ ���X���ؔV�������\�o�ׂ��@�@�@�@�@�@ ��قӂЉ�����ׂ����@�@�@�@�@�@�@�@�@ �c���l�N�O���@�@�@�@������ �u����v |

|

�ӎD |

��_�ˎD�i�V�۔N�ԁj |

|

������G��ƕڂق� |

|

�փ�������̃W�I���} |

|

��w�� |

|

|

�A���� ���@�@�@���������@�������� �Γc�O�����͂��ߐ��R�̕��������~���ɔ��s�������D �@ |

�r�c�P������ �ȏ� �@�փ����̐킢�ɍۂ��A�r�c�P�����������̐��~�� |

| �Ȃ��A���~���ɂ��ďڂ������Ƃ����R��������u�]���隬�ҁv�ɂ���܂��B | |

|

���O�ɂ͜���E���ԋ߂Ɍ����܂� |

|

�O�w�� |

|

|

�O�w�ڂ͒��ƊK�i�Ȃǂ̍\�����ŋ����ēW�����͏��Ȃ� |

|

|

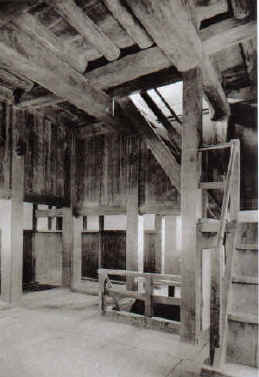

�V��R�K����

�k���� |

|

�l�w�� |

|

�l�w�ڂ��璭�߂�ɐ��A�� |

|

|

�u��_�̌×w�v�@ |

| �����ېV�Ŏ����V��E��������j�p���� �@������N�i�P�W�U�X�j�̔ŐЕ�҂̗��N�A�����V��i�ȂȂ����̂���j�Ɠ����̑����j�p�B�@�p�˒u���ɂƂ��Ȃ��A��s�̏��ǂ͗��R�ȁA���ő呠�ȂɈڂ�A�����Z�N�i�P�W�V�R�j5���ɂ́A����n�̌����E���E�Ί_�Ȃǂ����������������邱�ƂɂȂ����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@���̂���A�n���ł͏�s�̕ۑ��^��������ł��������߁A���D�̎��{�͗��N7���ɂȂ������A�V��E�����E�i�����Ƃ炷�݂₮��j�Ȃǂ������قƂ�ǂ̌���������A���ނƂ��ē]�p���ꂽ�B �@������N�i�P�W�V�U�j�P���A�{�ېՒn�͒��w�Z�~�n�Ƃ��ĕ��������������A�̂��ɓ�̊ېՒn�ƂƂ��Ɍ����ɂȂ�B���̊ԁA����������ێ��ɔ�p��v�������߁A�킸���Ɏc�錚����Ί_�p���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ������B�V��������E�A���̎��ӂ̐Ί_�́A���������s�͂̂��Ƃɂ悤�₭�ۑ����ꂽ�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

|

�����̍ۂ̑�_��s �s���̕ۑ��^���ɂ��c�����V��������E�A���̎��ӂ̐Ί_�͏��a�P�P�N�ɍ���Ɏw�肳�ꂽ�� |

|

����(�N��)�E |

|

|

|

�����E |

|

�S�i���낪�ˁj��� |

|

| �S��̊�b�͂�������Ǝc���Ă��܂��B | |

|

��_��S��@ |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�� �@����́A��_��{�ۂ̕\���Ɍ��Ă�ꂢ���S��ŁA�����N�ɕ���������ꂽ��A���ωƂ̓��s�h��������j�̎��@�̖�Ƃ��Ă������A�e�����s�֊�t����A�����Q�P�N�ɓ��n�ֈڒz����܂����B �@�K�͂́A�Ԍ���T�D�V�b�A�����S�D�T�b����A�\���`�����獂���Ə̂���Ă��܂��B �@�����Ƃ́A���E��{�̖{���㕔�ɏ��Ԃ�Ȑ؍ȑ��̉������˂��A�X�ɂ��̌���ɍT���𗧂āA�{������T���ɓn���ď��������˂�����̂��ƂŁA��ɏ��Ƃ��ėp�����Ă��܂����B �@����Ɠ��l�ɁA�����ɓS������\�́A���É���\��V��A�������̓�Ⴊ�������Ă��܂��B |

| ���� | ����� |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ڒz��Ǝ��ɔ��� |

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S�Ǝ���ʼnΖ���� �@����̂�����̓����́A���ʂ̖ؕ���S�ēS�ŕ����A�����𔒎���œh�Ă߂Ă���_�ŁA�����͉Ζ�ɂ��U����������邽�߂ƍl�����܂��B |

|

|

�g��̑� |

| �@ | |

|

���ԑ���� |

|

|

|

| ���ԑ��� �@�փ�������̂Ƃ��A7�l�̒n�������ԑ���Ŗh�킵�������Ă��Ƃ����B�@���̂��Ƃ���A���ԑ���͎��R�i�������j����Ə̂����悤�ɂȂ����B�@�{�ېՂɎ��ԑ���Ղ̕W���������A���ۂ͓�̊ۂ܂��͎O�V�ۂɂ������Ƃ��`������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

|

������� |

| �@ | �@ |

|

�C���E�� |

| �C���E�Ί_�Ɖ��̈�� | |

|

����E |

|

| ����E�i���V��E�j �@�{�ۍ��ȗցi���������j�̖k���Ɉʒu������E�B�������ݏグ�邽�߂̈�˘E�ŁA�x�ɊJ�����V�����Ƃ��Ȃ��B�V��Ƃ̊Ԃɂ́A���V���Ɣԏ����u����Ă����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

| ����E�ɘA�Ȃ����앍���� | |

|

���V���� |

| �����āA���̖�̋߂��Ɉ�˂��@���Ă����̂Ő��V���ƌĂꂽ�B | |

|

���� |

|

| ���� �@�{���A�{�ۂ̖�͓쑤�̓S��i���낪�˂���j�Ɩk���̐��V��傾�����������A�C�i�쐮 ���ɔ��Ȃ��A�X��̐����ɋ��ԁi���܁j��݂����E��`���̖傪���ꂽ�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

| ����ւ̒ʘH | |

|

���̑� |

|

��C�̖�� |

| �H�c�C鷗��i�V��k���j | �˓c������O�S�\�N�L�O��i�����E���j |

| �����S�S��i���哌�j | �я��|�֔�i�����j |

| �@ | |

| �@ | �@ |

|

��_�s���y�� �@�˓c������R�T�O�N�̋L�O���ƂƂ��Č��݂��ꂽ�{�݂ŁA���̑�_�ˎ�˓c���̌����Ƌ��y�̐挫���ÂԂ��Ƃ��ł���B�܂��A�ٓ��ɂ͎���T�O�O�N���z���T�c�L�̖~�͂Ȃǂ��W������Ă���B�i��_�ό�����j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@

|

��_�鉺�̏��� |

|

|

��_�鎵���V�� |

|

|

�����ېV�Ŏ����V��E��������j�p���� |

|

����� ��_�s�s�����Q���� |

|

|

|

| ��_������ ��_��̓��ɂ���A��_��̐���ł���B�����̖{���̒ʂ��Ă����B���݁A�L���_�Ђ����Ă��Ă���A�_�Ђ̓��̐��H�������Ă̓��x�ł���B��厁�Ə헤����̂Ƃ��A���V�ۂ̒n�ɏZ��ł��������E�q��ɑ֒n�������A���̒n�̌x��𖽂��Ă���B |

|

| ��_��̐��� �����V��̂ЂƂB�����l�N�i�P�W�V�P�j�������������ɜA���_�Ђ��ڒz�������߁A����k���̌��`���悭�Ƃǂ߁A�����̐Ί_�͉����̂܂܂ł���B |

|

|

����� |

|

|

��������� ��_�s�s����1���� |

|

|

|

| ���n�Ɉē����Ȃ����ߐ��i�ɂ͊m�F�ł��܂���ł������A�̖̂x�Ղ炵���a���c���Ă���t�߂Ɣ��f���܂��B | |

|

�C�V����� ��_�s������ |

|

|

|

| ��_��C�V����� �@��_��̖k���ɂ���A�����~�̔����ȋ��ɒʂ��Ă����B�ˎ�˓c�я������͓V�ۏ\��N�i�P�W�S�O�j�A�C�V����O�Ɋw�⏊��n�݂��A�̂��ɒv���ق���Ɍh�����Ɖ��̂����B�ˎ厁�j�̂Ƃ��K�͂��g�傳��A�ˍZ���瑽���̊w�ҁE���l�����܂ꂽ�B(���n�@�������j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

|

�C�V���傩�猩����_�� |

|

��������� ��_�s�ۂ̓��� |

|

|

|

| ��_�鐴������� �@��_��̐��ɂ���A�����~�̔����ȗւɒʂ��Ă����B��_�܂�̂Ƃ��A�R�����̖傩��g�������ꂽ�B�����āA���̖�̋߂��Ɂu��_�̎O�����v�̈������A���̌�p��˂Ƃ��ĕی삳��Ă������A�����ܔN�Ɏ��ꂽ�B���݁A��������́A�A���w�Ҕя��|�֔V�ʑ����ё��Ղ̐���Ƃ��Ĉڒz����Ă���B�@�@�@�@�@ (���n�@�������j |

|

|

�������傩�猩����_�� |

|

�|������� ��_�s�ۂ̓��� |

|

|

|

| ��_��|������� �@��_��̓쐼�ɂ���A�����~�̔����ȗւɒʂ��Ă����B��_�܂�̂Ƃ��A�R���������傩�����։g��������A���Ɋ|�|���s�����̂��A���̖傩���O�ɏo�Ē����ւƉg���ꂽ�B(���n�@�������j�@�@�@�@�@�@ |

|

|

������� ��_�s�ۂ̓��� |

|

|

|

|

|

| ��_�������� �@��_��̔S���ɂ���A�����~�̔����ȗւɒʂ��Ă����B���݁A������́A��_��̓���Ƃ��Ĉڒz����A�������Â��Ă���B(���n�@�������j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

|

�����傩�猩����_�� |

|

�쑍��� ��_�s�s���S���� |

|

|

|

| ��_������� �@��_��̓�ɂ���A�����Ƃ�����꒬���̕U���ɒʂ��Ă����B���Ə헤������i�\�Z�N�i�P�T�U�R�j�A���V�ۂ܂ő�_����g���������A���V�ۂɏZ��ł������g���Âɑ֒n�������A���̒n�̌�q�𖽂��Ă���B�@�@�@ �i���n�������j |

|

|

��_�鉺���Z�H |

|

������� ��_�s���O�����P���� |

|

|

|

|

|

|

|

������i��������j |

|

|

������� ��_�s�D���P���� |

|

|

|

| ������i������j �@�O�d�̖x�Ɉ͂܂ꂽ���̏�u��_��v�̑��x���ɂ́A�×�����̒����ł���{���A�����A�������A�|�����A�U��������A���̒�����D���悤�ɔ��Z�H���ʂ��Ă����B�����Ɉʒu���鐼����́A���s���ʂɂ��邱�Ƃ��狞����Ƃ��Ă�A�����Z�ɊJ����A���Z�ɕ���ꂽ�B���̖��݂��A���x�ɋ����|���邱�Ƃɂ��A�L���̍ۂɊO���Ƃ̌�ʂ��Ւf����Ȃǂ̖h�䂪�}��ꂽ�̂ł���B��̋߂��ɂ͓�d�̘E���݂����A�y�������炳�ꂽ�B�i���n�ē����j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

|

��d�̘E�̗l�q���`���ꂽ�Ð} |

|

�����Ă̑�_��́A������i�����₪�큁�����j��L�x�Ȏ�����𗘗p���āA�l�d�̐��x��i����v�Q���łȏ�ł����B

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@��̗p��R�����i�x�j ���x�i�݂��ڂ�j�F�@�x�́A�u���x�v�u��x�i����ڂ�j�v�u�D�c�x�i�ǂ낽�ق�j�v�ɕ��ނ��邱�Ƃ��ł���B�@���@�@�@�@�@�x�́u���v�Ƃ������B�@�킢�̂Ƃ��͖x�Ƃ��Ďg�p���邪�A�ʏ�͐��H�Ƃ��āA�M�Ȃǂ��ʍs���邱�Ɓ@�@�@�@�@���������B |

���̃y�[�W�����_��̎��ӂɂ���隬�����ē����܂��B

�f�o�r�ʒu���͖ڕW���̑���ʒu���������\�̒��S�łȂ����H����H��̂ɕ�����₷���A

���ԏ�A�����A���ւȂǂ̏ꍇ������܂��B���̑��̏���2002�N���Ɍ��n�Ŋm�F�������̂ł��̂ŁA

���̌�A���H�g���Ȃǂɂ��ړ]��s����������@�ɂ��s�����������s�������̕ύX������̂�

���̌�̏��ł��m�F���������B

�V���o�[�̏�s�隬�̎U�����u��_��v