|

|

所在地 : 岐阜市・各務原市・関市 |

シルバーの城郭城跡の散歩道「岐阜城周辺の城と城址」

|

|

所在地 : 岐阜市・各務原市・関市 |

| 「岐阜市周辺の城と城址」 岐阜城を取り巻く岐阜市内、各務原市、関市、美濃加茂市、羽島郡、加茂郡、本巣郡と 県下の高山市、郡上市、中津川市、瑞浪市、恵那郡の城と城址をご案内します。 |

|

| 岐阜市 | ①加納城址・②高桑城址・③長森城址・④鷺山城址・⑤黒野城址・ ⑥上茜部城址・⑦川手城址・⑧鏡島城址の8城址 |

| 各務原市 | ⑨伊木山城址・⑩鵜沼城址の2城址 |

| 関市 | ⑪関城址の1城址)、 |

| 美濃加茂市 | ⑫堂洞城址の1城址) |

| 羽島郡 | ⑬伏屋城址・⑭松倉城址の2城址) |

| 加茂郡 | ⑮加冶田城址・⑯猿啄(さるばみ)城址の2城址)、 |

| 本巣郡 | ⑰北方城址の1城址)など17城址 |

| 高山市 | ⑱高山城址・ ⑲鍋山城址・⑳松倉城址の3城址 |

| 中津川市 | 22苗木城址の1城址) |

| 郡上市 | 21郡上八幡城の1城) |

| 瑞浪市 | 23鶴ケ城址・24小里城址野2城址) |

| 恵那郡 | 25岩村城址・26明智城址野2城址) |

|

計1城・26城址 |

|

なお

|

岐阜城周辺の城址 |

|

|

岐阜市内の8城址 |

|

岐阜城周辺の城址 |

徳川家康が「関ヶ原の戦」直後に近世代に合う平城を街道筋に造らせるため織田信長天下取りの出発点となった

自慢の岐阜城を廃し、城の木材から石垣まで加納村へ持ってこさせ、徳川四天王の一人「本田忠正」に作らせ、

長女「亀姫の婿奥平昌正」を城主とし加納城は始まりました。

|

①加納城跡 岐阜市加納丸の内 |

|

加納城址は加納大手町の大手門跡から始まります。

|

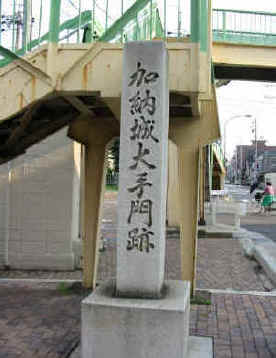

加納城大手門跡 岐阜市加納大手町 |

|

| 大手門碑は歩道橋の影に建っています。 交差点の北側には「岐阜大学付属小・中学校」「聾学校」「加納小学校」などが本丸跡まで続いています。 |

|

|

|

|

初代藩主は「奥平信昌」 |

|

上空から見た加納城址

|

付近は中世の政治文化の中心地 |

|

現地説明板より |

|

|

加納城縄張りと現在の住宅図 |

|

終戦後は自衛隊駐屯地 |

|

国史跡 加納城跡 |

|

|

裏門(搦め手)も戦後自衛隊が駐屯していた当時のままです |

|

|

|

史跡「加納城址」本丸の石垣 |

|

|

本丸付近も、ただ広場になっていて近所の人が犬の散歩に来る程度です。 |

|

濠も埋められて駐車場になっています |

|

|

|

城下町であった加納町を散策すると町名のほかに多少城下の跡らしきものが見当たります。

|

加納城中大手門跡 加納沓井町 |

|

|

二之丸と三之丸の間にあった中大手門跡で現在は、加納沓井町の民間の駐車場となっています。

関ヶ原合戦後まだ豊臣方の残党が巻き返しを狙っている最中の築城で堅固な上にも政治の中心としても機能を果たす必要があったと思われます。 また、城下町として加納宿の発展も必要であるため、解放性と防御性には苦労した城下町構造になっていたとおもわれます。 (現在はこの標識は見当たりません) |

由緒ある町名

加納城近くは「西丸町」「鉄砲町」「矢場町」「長刀堀町」「鷹匠町」「御車町」など由緒ある町名が続きます。

|

加納城南大手門跡 加納西丸町1丁目 (中野茂一 宅ガレージ角) |

|

|

加納城址北西角から数十mの私宅の隅に標識が立てられています |

|

二の丸東北隅櫓跡 加納二の丸 |

|

| 岐阜地方気象台と二の丸東北隅櫓 加納城二の丸跡にあり現在は岐阜地方気象台が建っています。 家康は関ヶ原の合戦後、鉄砲や大筒(大砲)の発達に伴い、山城建築で優雅な天守閣様式を確立した、織田信長の城造りを発展させ、周囲に堀をめぐらせた本格的な平城を、ここ加納城に集約しました。 |

|

|

現在の二の丸、三の丸跡、と現在の「荒田川」 |

|

| 加納城址(二の丸・三の丸) 加納城は、慶長五年(1600年)の関ケ原の合戦の後、徳川家康が豊臣方の巻き返しに備えて築いたものです。 本丸・二の丸・三の丸・厩曲輪(うまやぐるわ)・大藪曲輪(おおやぶぐるわ)などを備え、周囲に堀を巡らした平城(ひらじろ)でした。 家康は、長女の亀姫の夫である奥平信昌に10万石の領地を与え、この城の城主としました。 このことから、当地の加納城が軍事上重要な役割を担っていたことがうかがえます。 二の丸には御殿、三の丸には役所がありました。 この場所は二の丸と三の丸を隔てる堀にあたります。 巾は23~24mもあり、隣りの荒田川から水を引いていました。 右手の石垣は二の丸の東北隅櫓のもので、岐阜城の天主(三層櫓)が移築されましが、享保三年(1728年)の火災で焼失しました。 (現地説明板より) |

加納城址の南東約400m程の済美女子高校の校舎と校庭の間に川手城址があります。

|

② 川手(革手)城跡 岐阜市正法寺町 |

|

|

|

川手城(革手とも云います)跡は岐阜市正法寺町の |

|

|

|

済美女子高校は路を挟んで両側にあります。 |

その路の中間辺りに「川手城跡」はあります。 |

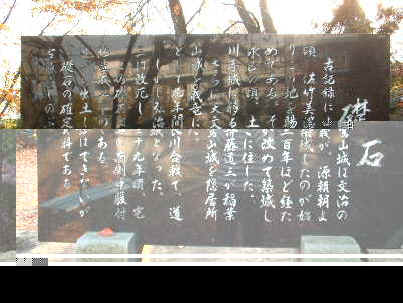

| 川手城の由来 美濃源氏は平安末期から鎌倉時代にかけて、美濃各地に土着した清和源氏の一族です。 なかでも光衡は、源頼朝に従って軍功を挙げ、東美濃の地「土岐」に土着し、「土岐氏」と改め、現在の瑞浪市一日市場に居住し、屋敷に源氏の守り神の八幡神社を祀っています。 そして、美濃国守護職(1189年)となって、鎌倉幕府と共に栄え、土岐源氏の祖となりました。 光衡の子「光行」は、源實朝(みなもとのさねとも)に仕え池田親九郎追討の軍功(1216年)をあげ「左衛門尉」(さえもんのじょう)となり土岐氏浅野に住み東美濃を統一しました。 「土岐氏」始祖 その子「光定」は、土岐惣領を継ぎ、執権「北条貞時」の娘を妻にして、隠岐守となり土岐氏隆盛の基となりました。 土岐中興の祖となる土岐頼貞は、文武に秀で人物豊かで、その子「頼清」や「頼遠」と共に、元弘の変(1333年)に後醍醐天皇の令旨に応じ、足利尊氏に従い数多くの軍功をあげ「土岐絶えば幕府(足利)絶ゆべし」「諸家の頭、筆頭の頭」と信任を深くし、西美濃をも治めて美濃国守護の地位を築き、減瑞浪市一日市場、元土岐市大富にその居館を構え、十一代続く守護職の初代となりました。 |

|

二代目は斬殺

第二代守護職「土岐頼遠」は、父「頼貞」と共に足利尊氏に従って数々の軍功をあげ、元土岐市大富に住みしましたが、

辺地なればと現岐阜市南長森に「長森城」を築き居住。(長森城址はあとで紹介)

|

③ 上茜部城跡 岐阜市正法寺町 |

|

|

|

上茜部城址から東3kmほどの中山道沿いにある長森城址(切通観音)をご案内します。

|

④長森城址 岐阜市切通六丁目 |

|

|

|

切通観音(長森城址)の場所は分かりにくいので参考にして下さい |

| 長森城由来 文治年間(1185年)渋谷金王丸が長森庄の地頭に任ぜられこの地に長森城を築いた。 延元二年(1337年)美濃国守護二代「土岐頼遠」が土岐郡大富より長森に居を移し、 長森城を改修し美濃国を治め天下にその名を知らしめました。 文和2年(1353年)長森城が手狭になったため、土岐頼康は川手城を築城、本拠地を川手城に移しました。 長森城は土岐氏の土岐直詮が城主とり、土岐氏は以後川手城を本拠地としました。 |

|

|

切通観音 |

|

次に岐阜市の西の端で羽島市との境の境川堤防上にある高桑城址をご案内します。

目印は善覚寺です。

|

⑤高桑城址 岐阜市柳津町高桑 |

|

| 高桑城址 鎌倉時代初め(1190年代)から永禄七年(1567)まで、ここに高桑城がありました。 この城は土塁で築かれ、周囲は役400m、その北西には御館様と呼ばれる城主高桑氏の住居がありました。 城は、大永(たいえい)七年(1527)留守役の武山氏に渡り、永禄七年(1567)織田信長の手によって落城しました。 今は、堤外に土盛りが一部残っており、城石は慈恩寺の観音堂の石垣に使われいます。 (岐阜市文化財審議会) |

|

次は岐阜城北西3kmにある斎藤道三ゆかりの鷺山城址をご案内します

|

⑥鷺山城跡 岐阜市長良鷺山 |

|

|

|

|

| 小説「国取り物語」のお陰で残った「鷺山」(さぎやま) 40年くらい前昭和36年頃(1961)の高度成長期の宅地開発が盛んな頃、この歴史的にも有名な小さな山「鷺山」は 宅地造成の埋め立て土や、名神高速道路工事用に使われ約3ヘクタールほど削られてしまいました。 山を崩し始めた頃、「NHKテレビ」で司馬遼太郎の「国盗り物語」が放映され、それまで悪者の代表だった「斉藤道三」が全国の脚光を浴び、風前の灯火だった、「鷺山」も崩されずに済みました。 その上、近くの「道三塚」も整備され、料金を取って見せるほどになりました。(現在は元に戻ってタダ) 今では、「道三塚」も昔に戻って子供の遊び場となっています。 火の玉伝説の「道三岩」 「鷺山」の削られた一角に頑として動かない大きな岩が二つありました。 一つは人間の顔に似ており「人面岩」でしたが、付近で火の玉が現れ、「道三」が首を探し回っているとも言われ 「道三岩」と呼ばれるようになりました。 |

|

|

鷺山城 長良川の北に東西200m南北500m、高さ68mの独立丘が「鷺山」です。 古来から展望がよく城址として目立ってきました。 「東山道」が北の麓を通り、南に長良川を控える、この要地は古く鎌倉時代に「源頼朝」の家臣「佐竹常陸介秀義」が最初に築城したと伝えられています。 室町時代には土岐一族の地となり十一代「土岐頼芸」はここに住んだといわれています。 乗っ取り「斉藤道三」 |

|

麓にある「鷺山城址」の碑 |

|

濃姫も住んだ「鷺山城」 鷺山城(さぎやまじょう)は、平安時代末期、鎌倉時代

- 戦国時代の城である。 |

|

|

|

鷺山城の栄枯衰勢 室町時代、美濃国守護大名である土岐氏の城となるが、文和2年(1353)に川手城が築城されると、鷺山城は重要視されなくなり、 享禄3年(1530)、斎藤道三により土岐氏が追放され、道三が稲葉山城に拠点を移したことにより再び衰退する。 天文17年(1548)、道三が家督を息子の斎藤義龍に譲ると鷺山城を改修、鷺山城に隠居する。しかし義龍はこの道三の行動を、 |

|

|

|

礎石 |

|

次に鷺山城址から西へ2.5kmの黒野城址をご案内します

|

⑦黒野城跡 (岐阜市黒野) |

|

|

|

黒野城主「加藤貞泰」の遺恨と義理と見極め |

|

十六歳の城主「加藤貞泰」 「加藤光泰」は甲斐国領地(二十四万石)没収後、息子「左衛門尉貞泰」(十六歳)に家督を譲ることで家系は断絶にならず、美濃国黒野(岐阜市黒野)四万石に減禄移封されました。 領地は厚見郡(あつみ)、方県郡(かたがた)で新封地に着くや、文禄三年(1594年)に十六歳の貞泰は黒野城を築き市場制度を取り入れ、城下町の繁栄を図りました。 |

|

|

史跡「黒野城址」碑 |

菖蒲苑となった濠 |

|

途中で寝返り 黒野城は十五年間で廃城 |

|

現状 黒野城跡地は岐阜市史跡に指定されており、公園として整備されている。 本丸跡地にはグラウンドとなっており、水堀、高さ5mの土塁、城門の礎石などが残っている。 |

|

|

若き城主の治世 「加藤貞泰」は黒野時代には洪水に悩まされた領民の苦しみを見かね、長良川右岸に堤防を設け民政の安定に心がけるなど慕われた若き城主でした。 周辺には「惣門口」「木戸」「二之丸」「井之上」「徳田屋敷」等のゆかりの地名が町名として残っています。 黒野城跡は岐阜市史跡に指定されています。 |

|

異説黒野城物語

|

岐阜市西の長良川沿いの中山道近くにある鏡島城址をご案内します

|

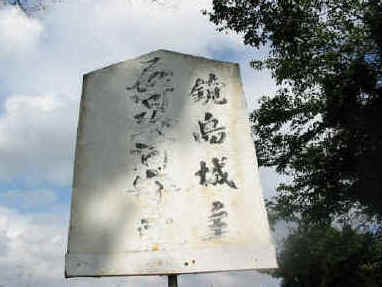

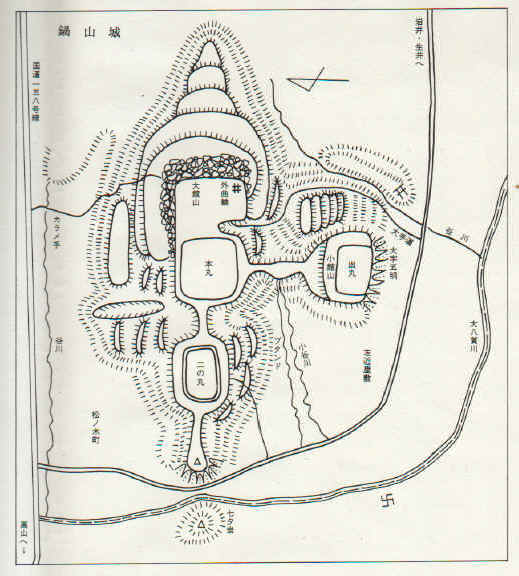

⑧鏡島城址 岐阜市鏡島町 |

|

| 鏡島城主「石河駿河守光清」の墓 鏡島弘法境内の堤防側に広い墓地があり、その中央にあります |

|

|

|

|

鏡島城 石川駿河守光清が鏡島へ移り城を構えたされる。 光清は、荒廃していた鏡島弘法乙津寺の伽藍を再建し、京より孤岫宗峻を招いた。 その孫杢兵衛光信は織田信長に仕え、光信の子光政は豊臣秀吉に仕えた。 光政の子貞政は、関ヶ原の合戦や、大坂の陣に徳川方として参戦し、大身旗本となった。城は、貞政の前後に廃城になったものと思われる。 |

|

|

岐阜市の南郊外、岐南町伏屋にある伏屋城址をご案内します

|

⑨伏屋城趾 羽島郡岐南町伏屋三丁目 |

|

|

伏屋城趾 織田信長が美濃の国を守るために豊臣秀吉に作らせた砦です。伏屋城は、木曽川の上流から材木を筏にして運び、わずかな日数で砦を作ったため「一夜城」とも「太閤城」ともいわれました。現在も土塁の一部が残っています。 |

|

|

伏屋城址は分かりにくい場所です。岐南インター東北1,120mほどの所です |

|

| 中部排水路沿いの目印の無い角を南へ入ります |

|

もう一つの「一夜城」 |

|

|

|

小牧・長久手の戦い |

続いて南へ3kmほどの川島町松倉にある松倉城址をご案内します。

|

⑩松倉城址 羽島郡川島町松倉町 |

|

|

|

|

たびたびの木曽川の氾濫で場所は不明確 城の歴史 |

|

|

実際の城址は木曽川の河川敷きだそうです。 |

|

この地(松倉上ノ島)は、坪内氏の古城あとである。 |

|

|

樫大神 |

|

織田信長と反信長四城同盟(伊木山城・鵜沼城・加冶田城)の加冶田・堂洞合戦に関係する

伊木山城・鵜沼城・猿啄城・加冶田・関城・鉈尾山城を紹介します。

|

加治田・堂洞合戦に関係ある城址図 |

|

まず岐阜城に最も近い城から紹介します

|

⑪伊木山城跡 各務原市小伊木4丁目 |

|

|

|

伊木山城は、築城年代や築城者については諸説があり、詳細については定かでないが、永禄年間には伊木忠次が居城していた。 永禄8年、織田信長に鵜沼城と伊木山城の攻略を命じられてた木下秀吉は、伊木山城主伊木忠次を調略して織田方に降らせた。 城の遺構は、曲輪だけで土塁や竪堀を注意深く探して見たが残っていないようです。 山頂部から西へ尾根筋を行くと熊野神社旧社殿跡を含めて2つのピークがあり、それぞれが出丸的な防御設備が配置されていたと考えられます。 |

|

伊木忠次はその後池田輝政に仕え、天正18年に輝政の三河吉田(豊橋市の吉田城)への転封に従って移り、伊木山城は廃城となった。 伊木山城は、木曽川沿いにある独立丘陵で、現在は「いこいの森伊木の森」となっている伊木山山頂部に築かれた城です。 伊木山山頂部に主郭を置き、東西それぞれに2段の曲輪を置いた縄張りで、主郭部には現在はテレビの中継設備が設置されている。 |

次は犬山城の対岸の岩山にある鵜沼城をご案内します。

|

⑫ 鵜沼城跡 各務原市鵜沼南町 |

|

|

犬山城の対岸にある岩山が鵜沼城跡です。 |

|

|

|

|

|

鵜沼城址の対岸に犬山城が見えます |

|

|

|

|

|

上流(桃太郎神社付近)から見た鵜沼城跡の岩山 |

|

関市にある席城址をご案内します。

|

⑬ 関城址 関市安桜山 |

|

|

|

本丸曲輪 |

|

|

|

| 本丸に祭られている御嶽大神 | ニの丸曲輪 | 三の丸曲輪 |

|

関城物語 |

||

甘柿で有名な美濃加茂市蜂屋にある堂洞城址をご案内します

|

⑭堂洞城跡 美濃加茂市蜂屋町大仲寺 |

|

|

|

|

国道418号線の道標 |

国道418号線 蜂屋町下蜂屋にある道標 以前はもっと奥にあった道標を国道沿いに移転させたため城址は「是より北 八百米」とありますが、実際はここから北へ2キロあります。 |

|

|

約1キロにある天神神社 神社前を過ぎると池がありさらに登る |

|

|

|

狭い道をどんどん進むと、小さな峠へ出ます。 |

50mほど進むと左にわき道が見えます。 |

|

|

|

薄暗い林の中に城跡がありましたが、薄暗くて気味が悪く早々に退散しました。 |

案内板の脇にある「八畳岩」ですが、何の謂れがあるのか不明です。 |

|

信長軍に攻められて落城 これに対し堂洞城・加治田城・関城・鉈尾山城の4城は同盟と誓い信長勢を遊撃する手筈であったが加治田城主佐藤忠能は盟約に背いて無断で信長の降伏勧告を受け入れた。

その夜堂洞城主の岸信房は正室としていた加治田城主佐藤紀伊守忠能の娘を斬殺し翌朝首を竹竿の先に刺して加治田城の正面の長尾丸山の頂上にさらされたという。

翌日信長の武将である丹羽長秀・河尻鎮吉の軍勢が堂洞城に攻めよせたが、城兵も果敢に応戦したが長尾口丸山方面で奮戦していた信房が討死にしたとの報告を受けた信周は妻と刺し違え自害した。

城兵も一人の逃亡者もなく全員討死にし、死をもって義理を通した岸一族は滅亡し堂洞城は落城した。

|

|

反信長同盟を裏切った加治田城

|

⑮加冶田城跡 加茂郡富加町加冶田 |

|

|

登り口:美濃加茂市から県道63号で富加町に入り、県道97号との交差点から少し北へ進んで左側の農道に入り、突き当たりを左折して進むと、右側に清水寺(きよみずでら)への案内がある。ここを右折して進むと、写真の場所が現れるから、橋を渡ると駐車場とトイレがある |  |

|

|

| 分岐点の道標 | 加治田城跡 |

加治田・堂洞合戦 信長は高畑の恵日山に本陣を置いて関城から岸方へ援軍が来るのを防ぎ、夕田と蜂屋より丹羽長秀らが、そして信長方に寝返った加治田城主佐藤紀伊守の軍勢が北面の加治田から攻め入りました。 その後の加治田城は天正十年(1582)の加治田・兼山合戦を斉藤玄蕃を大将としてしのぎましたが、玄蕃の死後に兼山城主森長可(ながよし)の領地となり廃城になったといわれています。 |

|

国道21号線と木曽川河畔の城山山頂にある猿啄城跡を紹介します。

|

⑯猿啄(さるばみ)城跡 加茂郡坂祝町勝山字城山 |

|

|

勝山の上に見えるのが城址にある展望台 |

|

|

|

| 国道21号線には入り口付近の両側に標識 | 下流より見た猿展望台 |

| 現在、城跡に猿啄城展望台があるが、これは1997年12月に坂祝誕生100周年を記念して造られたものです。 | |

山頂の展望台

|

|

||||||

|

猿啄城物語 応永十四年(1407)の頃は西村豊前守善政(にしむらぶぜんのかみよしまさ)の城であった。 多治見修理は井ノ口に出任し、斎藤道三の情を受けて羽振りをきかせ義龍、龍輿に仕えた。 織田信長は鵜沼城攻略を木下藤吉郎に任せ猿啄城攻撃に向かった。 信長は幸先のよい戦勝を喜び以来この地を「勝山」と称することにした。 河尻鎮吉は一連の東濃作戦が終わると信長より猿啄城を与えられ周辺13ヶ村の領主となった。

|

その他の県下の主要城址をご案内します。

|

|

|

高山城址は高山市内にあります

|

⑰ 高山城跡 高山市空町城址公園 |

|

高山城本丸跡へは高山市政記念館前交差点から東へ進む道か、

南へ曲がる道のいずれかあります。

| 高山市政記念館前交差点から東へ進む道を上ると城山公園へ出ます |

| 高山城の由来 永正年中(1504~1521年)に高山外記が、この山の頂きに築城し、天神山と称してた。 これが高山という地名および城の起源とも言われています。 永禄元年(1558年)に三木自綱に攻められて落城し、天正13年(1585年)8月に金森長近公が豊臣秀吉の命により飛騨一国に攻め入り、三木氏を滅ぼして領主となりました。 金森氏は天正18年築城に着手し16年の歳月をかけて高山城を完成させました。 全国でも平山城として屈指の名城といわれ元禄5年(1692年)出羽の国上山に転封し天領となるまで、金森氏6代107年間の居城でした。 元禄8年幕命により加賀藩の手で徹底して破却され昔日の姿を失った。 臥牛山城、巴山城、岊城などの雅名があった名城でした。 |

| 城山公園登り口には「搦手」(からめて)の道札があります。 | |

|

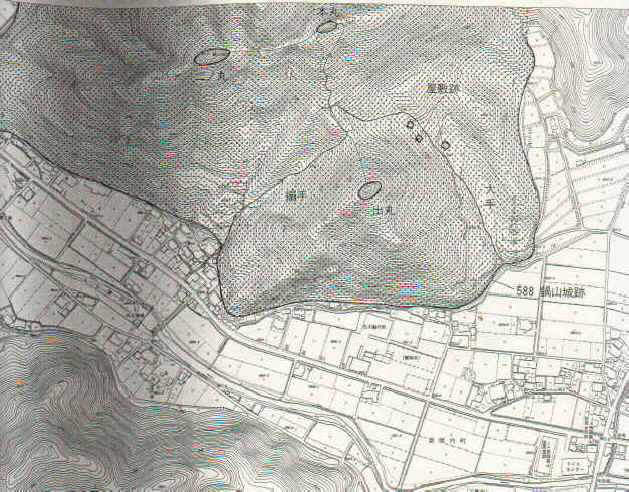

高山城 標高686m通称城山は、別名「臥牛山」、巴山とも言います。 金森入国以前は、「天神山城」とも呼ばれていました。 飛騨の守護である多賀出雲守徳言によって、文安年間に築城され、近江の多賀天神を祈ったことから多賀天神山、城は多賀山城と呼ばれていました。 永正年間には高山外記が在城していました。 天正13年、金森長近は、秀吉の命を受けて飛騨へ侵攻し、翌年飛騨一国を賜った。 金森は城地として、最初は鍋山城(現漆垣内町)を考えたが、後にこの天神山城址を選定した。 飛騨の中央にあり東西南北の街道が交差する最も適所と考えたのである。 築城は天正16年から始め、慶長5年までの13年で本丸、二の丸が完成し、以後可重によって更に3年で三の丸が築かれた。 高山城は信長の安土城構築後に築かれ、大きな影響を受けている。 御殿風の古い城郭形式をもち、外観二層、内部三層の構造をもつ天主を備えているのが特長で、秀吉の大阪城築城以前における城郭史上初期に位置つけられます。 本丸屋形には台所、風呂、大広間、茶室などがあった。 南の大手方面には南の出丸、北の搦手方面には東北曲輪、中段屋形が配置されています。 |

鍋山城址は高山市街地の東方約3km、標高753mの鍋山にあります。

|

⑱ 鍋山城跡 高山市松之木町鍋山 |

|

製作中

松倉城は飛騨の里から1kmほど上がると「松倉シンボル公園」があります。

車でこられた方はここに駐車して画面左の石段を登ります。

|

⑲ 松倉城跡 高山市西之一色町松倉山 |

|

| 史跡松倉城 三木良頼、自綱によって永禄年間(1558)から天正年間中頃(1573)にかけて築かれた。 三木良頼は永禄元年(1558)長子良頼(自綱)を将として天神山城(後の高山城)の高山外記と畑佐城(新宮町)の山田紀伊守を討った。 三木自綱は天正5年(1577)山中城(下岡本町)の岡本豊前守を討ち、白川郷を除く一円を支配し、桜洞(益田郡荻原町)を冬城に松倉城を夏城とした。 松倉城は山城ながら山上の本丸に矢倉、城門を置き標高856.7m、比高360mの松倉山上に巨石を使って、堅固な石垣を築き上げる、戦国末期の山城から一歩前進した雄大な縄張りを持つ城である。 このころ自綱は、越中の佐々成政二通じて秀吉に従わなかったので、天正13年(1585)秀吉は家臣金森長近二命じて是を撃たせた。 自綱は高堂城に迎えて戦ったが破れ、秀綱は松倉城で死守した。 しかし、勇将畑安高が山蔵宗次に討たれ、また藤瀬新蔵が裏切って金森氏に通じ、闇夜に火を放ったので白は落ち、三木氏ここに滅び、以後廃城となった。 『現地説明板より』 |

石段の登り口にはお地蔵様が祀ってあります。

いくつもの石垣を過ぎると本丸に近づきます。

標高865mの本丸跡

郡上踊りで有名な郡上八幡にあります。

|

⑳ 郡上八幡城跡 郡上郡八幡町 |

|

製作中

中津川市から木曽川を渡った河畔にあります。

|

21 苗木城跡 中津川市苗木 |

|

|

「城址入り口」と「四十八曲り上り口入り口」とは違います |

|

|

|

本丸跡 |

|

|

|

|

苗木城天守建物 |

|

|

| 二つの巨岩 本丸跡の一角には2つの巨岩からなる天守台が残っているが、このような天守台も珍しい。往時には三層の天守が築かれていたが、今では巨岩の上に柱と梁組みで天守三階部分の床面が部分的に復元され、展望所となっている。 |

|

瑞浪市土岐町

|

22 鶴ケ城(つるがじょう)跡 瑞浪市土岐町 |

|

作成中

|

23 小里(おり)城跡 瑞浪市稲津町(いなずちょう)小里 |

|

作成中

|

24 岩村城跡 岐阜県恵那郡岩村町字城山 |

|

作成中

岩村の石室千体佛

|

|

石室千体佛 |

|

25 明智城跡 岐阜県恵那郡明智町城山 |

|

作成中

GPS位置情報は目標物の測定位置が建物や遺構の中心でなく道路から辿るのに分かりやすく、

駐車場、鳥居、玄関などの場合もあります。その他の情報も2002年頃に現地で確認したものですので、

その後、道路拡幅などによる移転や行政合併特例法による市町村合併で市町村名の変更があるので

その後の情報でご確認ください。

シルバーの城郭城跡の散歩道「岐阜城周辺の城と城址」