|

シルバーの城郭城址の散歩道「大垣城周辺の城址02」(羽島市・岐阜市柳津町)の城址を収録しました。

|

大垣城周辺の城址01へ |

大垣城郭・城址の散歩道(目次編)へ |

大垣城周辺の城址03へ |

|

羽島市・岐阜市柳津町 の9箇所の城址を紹介します。 |

|

羽島市・岐阜市柳津内の9ヶ所の城址位置図 |

|

岐阜市柳津町 23.柳津城跡(光澤寺)(柳津町本郷・光沢寺)、24.高桑城跡(柳津町高桑)、 24-1.美濃路一里塚(羽島市小熊町西小熊)、24-2.源平の古戦場址(岐阜市柳津町佐波) |

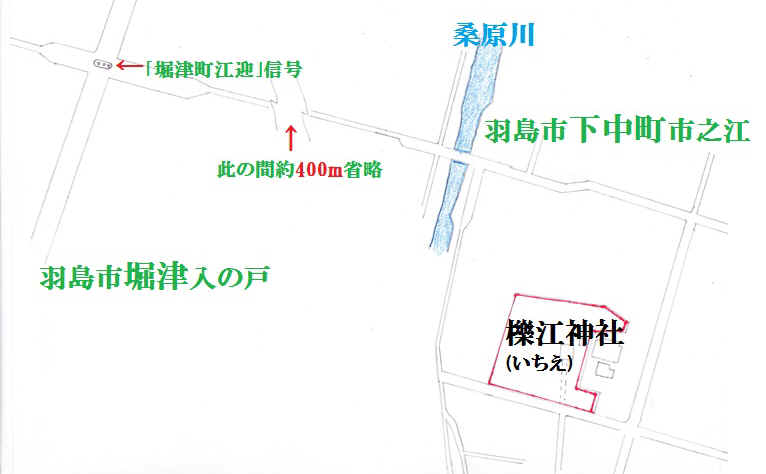

| 羽島市 25.竹ヶ鼻城跡(竹鼻町丸の内3丁目)、25-1.太閤の一夜堤碑(竹鼻町西野町)、 26.石河(いしこ)邸砦址(竹鼻町駒塚)、27.,間島太閤山砦址(福寿町間島)、 28.本郷城跡(神明神社)(柳津町本郷)、29.須賀(すか)城跡)横手東公園(堀津町横手)、 30八神城跡(桑原町八神)、31.加賀野井城跡(下中町加賀野井)、 31-1.城屋敷下中町城屋敷)、31-2.鏃(やじり)石、 檪江(いちえ)神社(羽島市下中町市之枝)、 |

|

|

|

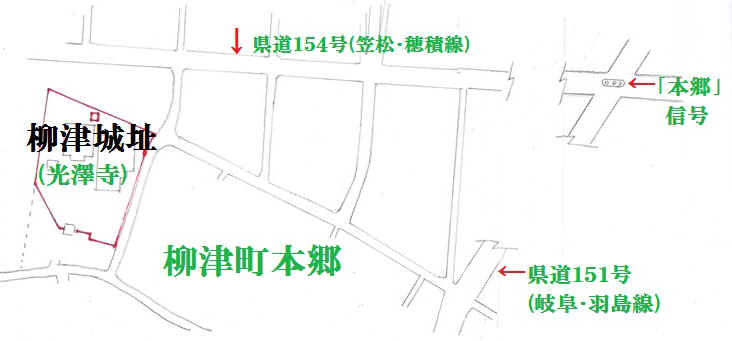

23.柳津城址 羽島郡柳津町本郷(現岐阜市) 海抜11m |

|

|

|

|

柳津城址碑 |

|

|

柳津城址 |

|

|

聖徳山光澤寺が柳津城址と言われています。 |

| 柳津城址 戦国時代には、木曽川の本流は今の境川あたりを流れてい、要所には大小の城がありました。 その当時、ここに柳津城があったと言われています。 旧柳津村には一ヶ城・七ヶ城という字名があり、ここには柳津城の出城や砦があったと思われます。 柳津城主は竹腰摂津守といわれていますが、弘治二年(1556)長良川の合戦(岐阜城周辺の城址参照)で戦死し、 その後、叔父の成吉摂津守が城主になりました。 成吉摂津守は斉藤義龍の武将さらには龍興の重臣として仕えました。 当時、尾張国だあった柳津まで美濃の勢力が及んでいたようです。 (岐阜市・岐阜市文化財審議会) |

|

|

|

本堂山門など建て替えられて「本郷城址碑」は本堂の裏へ移されました。 |

|

|

|

24.高桑城址 羽島郡柳津町高桑(現岐阜市) 海抜 6m |

|

|

城跡説明板あるのみ碑はない。 |

|

|

高桑城址と美濃路 |

|

|

高桑城址 |

|

正面奥の松の木から竹藪あたりが城址です |

|

|

|

高桑城址 |

|

高桑城(たかくわじょう)は、岐阜県岐阜市柳津町高桑(旧羽島郡柳津町)にあった、鎌倉時代~戦国時代の城であ |

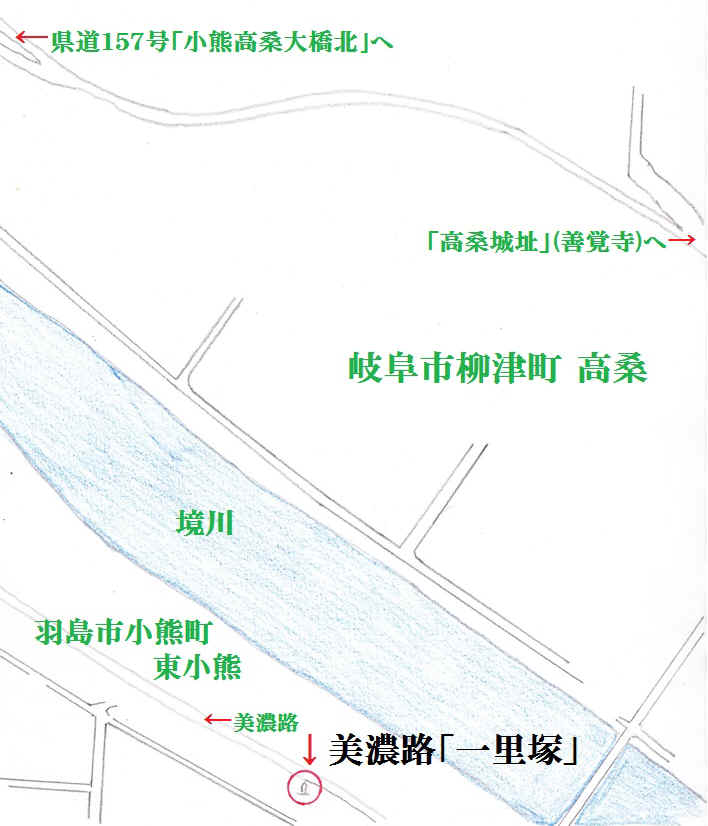

美濃路一里塚碑が高桑城址の西約800mにあります。

|

24-1.美濃路 一里塚跡 羽島市小熊町1丁目 海抜1m |

|

|

|

高桑城址への対岸にあります。 |

|

美濃路一里塚 |

|

羽島市指定史跡 |

|

24-2.源平の古戦場跡碑 岐阜市柳津町佐波(さば) 海抜10m |

|

|

「源平の古戦場跡碑」は「坂巻運動場公園」の南西隅にあります。 |

|

碑は「境川」右岸の堤防道路から探したほうが見つけやすいと思います。 |

|

「源平の古戦場」碑文 |

一気に「羽島市」へ入ります

|

25.竹ヶ鼻城址 岐阜県羽島市竹鼻町丸の内3 |

|

|

城跡碑あり |

|

|

竹ヶ鼻城址 |

|

|

関ケ原合戦前哨戦で落城

|

|

羽島市指定史跡「竹ヶ鼻城址」 |

|

下の画像はこの地図から見た |

|

|

| 最初に本丸跡の碑があった所。 | 堀跡 |

|

|

|

|

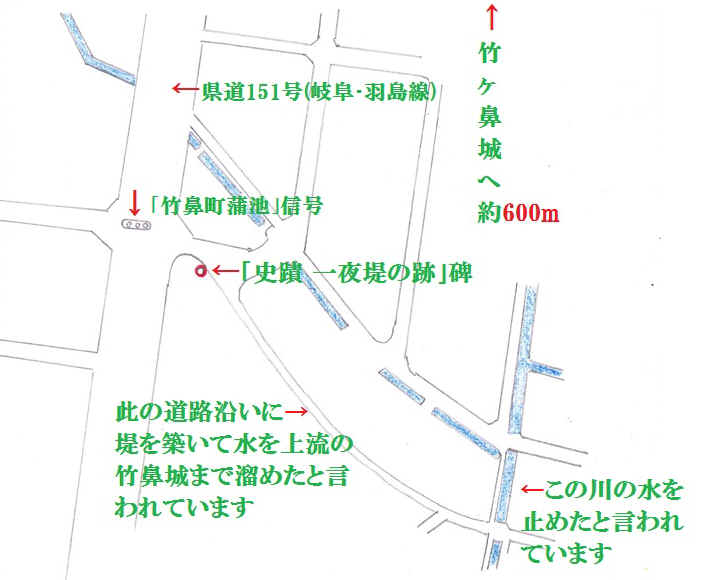

羽島市竹鼻町西野町 県道151号竹鼻町蒲池信号交差点に秀吉の「太閤一夜堤」の石碑があります。

|

25-1.「太閤一夜堤」碑 羽島市竹鼻町蒲池町交差点 海抜 9m |

|

|

|

太閤一夜堤碑 |

|

|

「史蹟 一夜堤の跡」碑 |

|

26.駒塚石河(いしこ)邸砦跡 羽島市竹鼻町駒塚 海抜 9m |

|

|

駒塚石河邸砦址 |

|

|

石河(いしこ)邸砦址 |

|

|

邸碑あり |

|

狭い道路の奥にあります。 向かいの「聖徳山 傳法寺」が目印になります |

|

史跡 駒塚石河邸跡 |

|

|

|

向かいの「聖徳山 傳法寺」を目標に探してください。 |

|

27.間島太閤山砦址 羽島市福寿町間島 海抜13m |

|

|

砦跡碑あり |

|

間島太閤砦址 |

|

|

間島太閤山砦址 |

|

|

|

|

この辺りは「濃尾平野」の真ん中ですべて平地ですが城跡だけは多少土地が高く神明神社がある。 |

|

|

| 間島太閤山(まじまたいこうやま) 天正12年(1584)5月、豊臣秀吉が一夜堤を築いて竹ヶ鼻城(02-25参照)を水攻めにしたとき、付城(戦闘指揮所)とした小丘です。 高さ6メートル、巾40メートル四方でしたが、現在は取りこわされて畑となっている。 昔、この小丘には清水の湧き出る井戸があり、日照りが続いても枯れなかったといわれている。 この付近からは古武器類も発掘(はっくつ)されているという。 太閤山が史跡として、市の文化財に指定されている。 (羽島市教育委員会) |

|

|

砦跡の南側が宅地化され、かって立っていた羽島市の史跡碑がなくなりました。 |

|

28.本郷城址 羽島市福寿町本郷 神明神社 |

|

|

城跡碑あり |

|

本郷城址 |

|

|

本郷城跡 |

|

福寿町本郷の神明神社に本郷城があったといわれる。 |

|

|

|

拝殿脇に本郷城の碑が |

|

|

|

羽島市指定史跡「本郷城址」碑が |

|

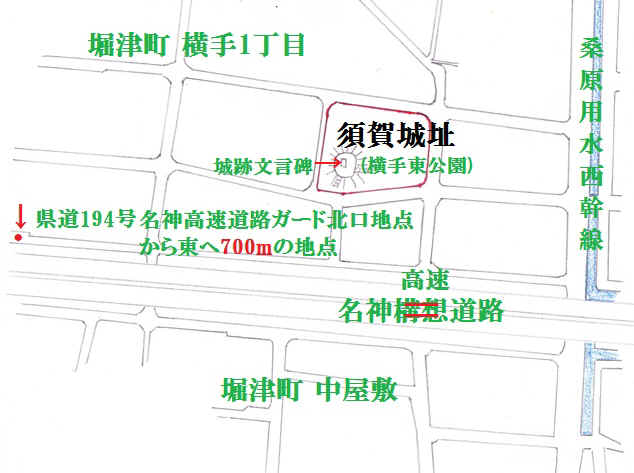

29.須賀城址 羽島市堀津町須賀南 横手東公園 海抜 6m |

|

|

須賀城址 |

|

|

須賀城址 |

|

|

須賀城址 |

|

|

|

地元では「横手東公園」と言われている「須賀城址」 |

|

|

|

|

|

開発山の周辺一帯は小字を「定城(さだしろ)」とよび、かっての古城跡と言われている。(抜粋) |

|

30.八神城址 羽島市桑原町八神 |

|

|

明治まで続いたが今は何もなし |

|

八神城址 |

|

|

八神城址 |

|

|

八神城跡 |

|

遠くから見た八神城址 |

|

|

|

民地にあるようです。(民家=毛利縫製)の入口に「八神城址碑」が立っています。 |

|

|

|

事務所と自宅の間を入ります。 |

|

|

|

八神城址 八神城主は毛利家であった。同氏は鎌倉時代より尾張長岡庄石田郷司職としてこの地方の地頭あるいは領主として幕末まで居住していた。 明治維新後もこの八神城址の一角に居住していた。 この間には、土岐・織田・豊臣徳川に仕え、江戸時代には名古屋藩に属した。 (現地説明板より) |

| 八神城址のイチョウ このイチョウは、八神城主毛利氏が江戸初期に居住を下中町石田から八神に移した後に植えられたものである。 樹齢三十㍍、目通り3.9㍍、に及ぶ大樹である。 |

|

毛利家古図 |

八神領主館地の碑 |

|

県道134号線から見た「八神城址」 |

こぼれ話

|

|

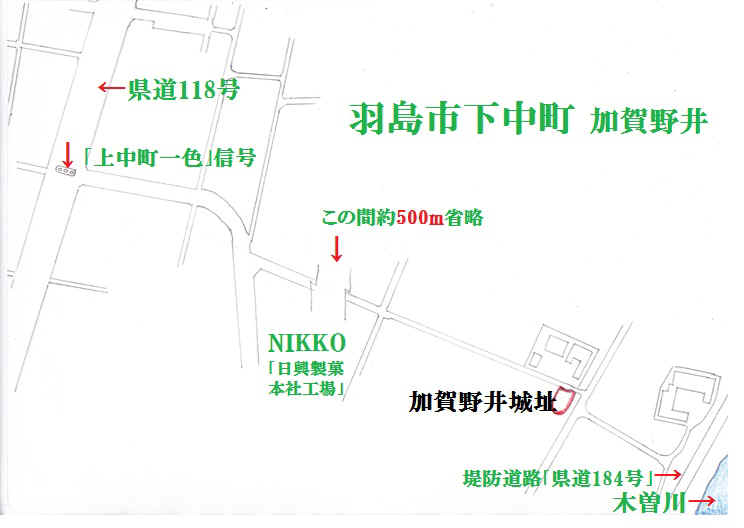

31.加賀野井城址 羽島市下中町西加賀野井内屋敷620 海抜 8m |

|

|

城址碑あり |

|

加賀野井城跡 |

|

|

加賀野井城跡 |

|

| 入口の目印 県道118号線の上中町一色信号を東へ曲がり道なりに進む 上中町一色信号より南から入る場合は歩行者用地下道南の  道を入ると建物「NIKKO」前へ出る。 道を入ると建物「NIKKO」前へ出る。 |

|

| 県道118号線から見た建物「NIKKO」 | |

| 建物「NIKKO」脇を堤防方向へ入る | |

|

|

|

| 真っ直ぐに堤防へ進むと遠くに城跡の松の木が見えます。 | |

|

堤防手前に少し木の生えた場所が城址です |

|

|

加賀野井城主は口論で斬殺、断絶・廃城 |

|

加賀野井城跡の近くに「城屋敷」という地名があります。

|

31-1.城屋敷 羽島市下中町城屋敷 |

|

後日調査予定

加賀野井城跡の近くに変わった神社があるので紹介します。

|

鏃(やじり)石 羽島市下中町市之枝 |

|

|

|

|

檪江神社 |

|

|

羽島市指定有形文化財鏃石(やじりいし) この鏃石は伝承によれば藤原秀郷の作(別名 田原藤大秀郷)といわれる。 縦39㌢、横27㌢の自然石である。 これは今を去る1020余年前の天慶の乱(天慶二年・939)に逆将平将門(たいらのまさかど)征誅の大功を修めた忠臣藤原秀郷公は君命により将門の首級を京都に護送さんために東国より上洛の途路に当檪江神社に参籠祈願をなし後のためにと朝臣自ら矢尻を以ってこの石に刻みおいたといわれる。 尚、この檪江神社は、尾張国神名帳に登録されている古い宮で地名を生んだ有力な手がかりとされている 檪江は「いちえ」とよんでいる。 (平成五年八月建之 羽島市教育委員会) |

|

|

鏃石(やじりいし) |

|

シルバーの城郭城址の散歩道「大垣城周辺の城址02」(羽島市・岐阜市柳津町)