|

シルバーの城郭城址の散歩道「大垣城周辺の城址11」(養老郡)の城址を収録しました。

|

このページで紹介する城址の一覧表

|

養老郡養老町・大垣市上石津町 市郡内の10箇所の城址を紹介します。 |

|

養老郡 |

126.宇田城跡(養老町宇田)、 127.大墳城跡(おおつか=養老町三神(みかみ)町)、 127-1.移築された荘福寺(養老町押越)、127-2.金屋河原の合戦碑(須賀神社)(養老町安久)、 127-3.牧田合戦址と多羅街道址と象鼻古墳群(養老町橋爪)、 128.押越城跡(養老町押越474) 、129.大跡城跡(おお あと=養老町大跡)、 130.下笠代官所跡(養老町下笠) 131.大葉城跡(養老町大場)、 132.根古地城跡(養老町根古地)、133.柏尾城跡(養老町柏尾)、 |

|

大垣市 |

134.市之瀬城跡(桑原家住宅)(大垣市上石津町一之瀬)、 135.西高木家陣屋跡(多羅城跡)(大垣市上石津町宮) |

|

|

|

126.宇田城址 岐阜県養老郡養老町宇田 海抜 10m |

|

|

|

県道215から約200mの地点付近に「大通寺」はあります。 |

|

|

宇田城址(大通寺) |

|

|

|

有源山 大通寺 |

|

土岐悪五郎康貞(宇田城主

三河守) 宇田二郎康任(二代城主・土岐一郎) |

|

127.大墳(大塚)城址 岐阜県養老郡養老町三神町 海抜 9m |

|

|

|

「荘福寺 大墳(大塚)城址」碑 |

|

|

大墳(大塚)城址 |

|

「荘福寺 大塚城の地」碑 |

|

大塚城 |

荘福寺 大塚城の址 荘福寺は小笠原長清が建久年間(1190~1199)二創建し、小笠原家の末裔 九毛家の菩提寺である。 元禄十二年(1699)焼失、後再建した。 室町時代の歌人、徹書記の配流地で、姥石の伝説がある。 長清の遺骨を納めた漆骨臓器は県指定文化財である。 昭和九年(1934)牧田川改修のため現在地押越に移築した。 |

|

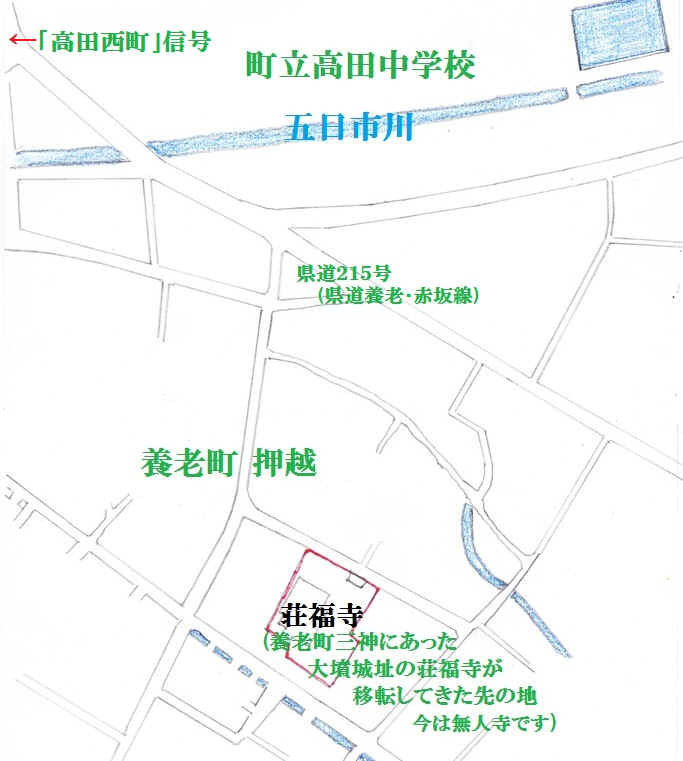

127-1.移築された元大塚城址の 岐阜県養老郡養老町押越町 海抜 12m |

|

|

|

荘福寺の場所 |

|

|

移転してきた「荘福寺」 |

|

「荘福寺 大塚城址」碑(養老町三神)にある荘福寺は |

|

この寺のスポンサーは現在は「玉泉堂酒造」さんです。 |

|

玉泉堂酒造 |

|

|

|

本社建物は「養老町役場」前ですが「荘福寺」については元本社のあった |

|

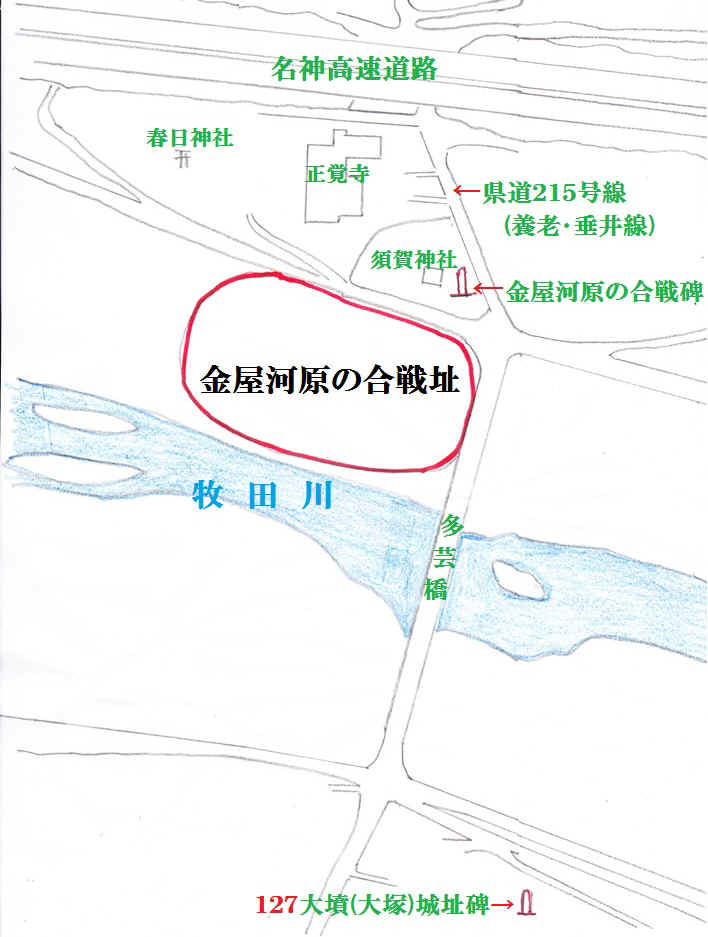

127-2.金屋河原の合戦址碑 岐阜県養老郡養老町安久 海抜 -1m |

|

|

|

「金屋河原の合戦址」と「須賀神社」の合戦碑 |

|

|

金屋河原の合戦址 |

|

|

|

金屋河原の合戦址 |

|

合戦のあった河原は堤防改修工事中でした。 迎え撃った「松ノ木城主

徳永寿昌」 |

|

127-3.牧田合戦址碑と 岐阜県養老郡養老町橋爪 海抜 m |

|

|

|

「金屋河原の合戦址」と「須賀神社」の合戦碑 |

|

牧田合戦の地址(稲葉備中守・丸毛兵庫頭奮戦の地)碑 |

|

|

|

碑文 |

|

多羅街道址 |

|

古道

多羅街道 |

|

|

|

象鼻山古墳群 |

|

象鼻山古墳群(ぞうびざんこふんぐん) |

|

|

|

入口の奥に柵がありますが、鍵なしの鎖です。 |

|

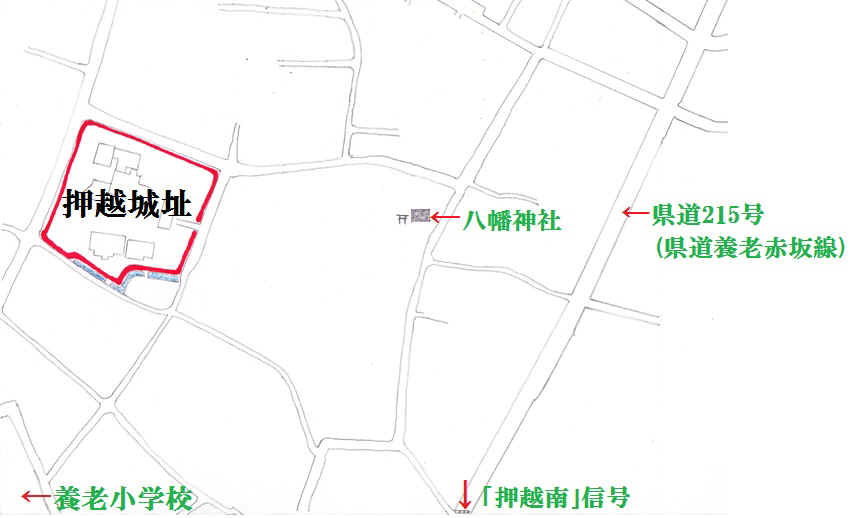

128.押越城址 岐阜県養老郡養老町押越 海抜 23m |

|

|

|

「押越城址(渋谷家)」 |

|

|

押越城跡 |

|

城門まで15mほど入ります |

|

渋谷家は一区画全部を占めています |

|

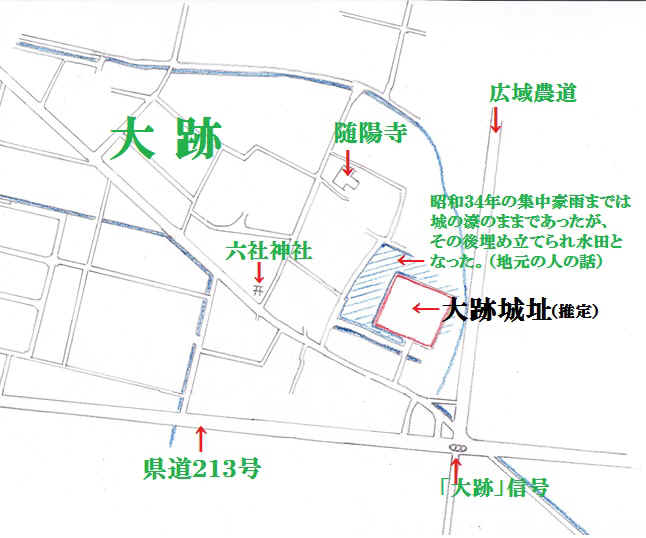

129.大跡(おおあと)城址 岐阜県養老郡養老町大跡 海抜 3m |

|

|

|

大跡城址は六社神社の東 |

|

|

大跡城址 |

|

中央の茂みが屋敷跡 |

|

城域だったと言われる六社神社 |

|

随陽寺 |

|

130.下笠代官所跡 岐阜県養老郡養老町下笠 海抜 13m |

|

|

|

県道225「小倉鳥江大垣線」の「下笠中村」信号南100mの |

|

|

下笠代官所跡 |

この一区画全部が代官所だったそうです。 |

|

|

|

| 元和元年(1615)から元禄十二年(1699)まで八十四年間ここに代官所が置かれ初代石原清左衛門一重から第四代石原清左衛門正利まで、この地方の幕府直轄地の年貢の収納やその他の政治を支配しました。(石碑文より) | 下有知(現美濃市)の代官から下笠代官所へ初代石原清左衛門一重が移り、二代?重、三代正永と続き、四代石原清左衛門正利の時、四日市代官所に移りました。(石碑文より) |

|

131.大葉城址 岐阜県養老郡養老町大場 海抜 2m |

|

|

|

「大葉城址」 |

|

|

大葉城址(西運寺東の民家か田圃) |

|

|

|

西運寺の近くの人の話 |

|

城の歴史 |

|

|

|

西運寺が城址とも言われている |

|

132.根古地城址 岐阜県養老郡養老町根古地218 海抜 -1m |

|

|

|

根古地城址の「天照寺」 |

|

|

根古地城址(天照寺) |

|

「天照寺」 |

|

同じ境内にある「八幡神社」 |

|

岐阜県史跡「天照寺薩摩工事義歿者墓」 |

|

133.柏尾城址 岐阜県養老郡養老町柏尾 海抜 58m |

|

|

|

柏尾城址 |

|

|

柏尾城址(神明神社) |

|

家並が無くなると神明神社までの道が続きます。 |

|

神明神社付近は城址のような石垣が各所にあります。 |

|

土中から出た墓石群だそうです。 |

|

134.市之瀬城址 大垣市上石津町一之瀬 海抜 79m |

|

|

|

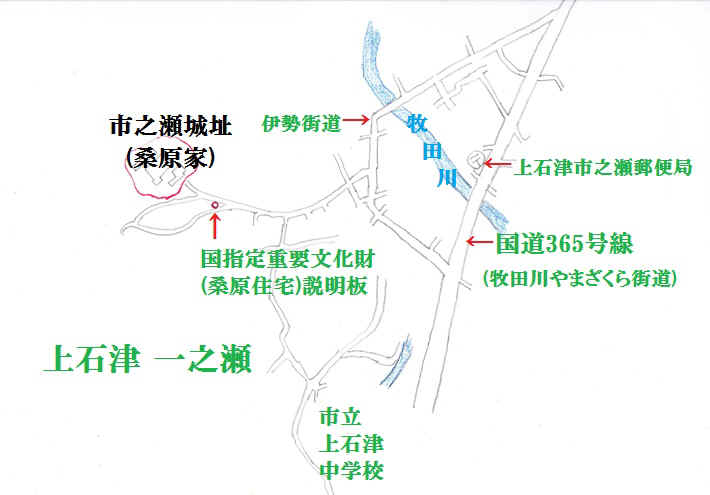

139市之瀬城址へは国道365「川西」信号を西へ入り |

|

|

市之瀬城址(桑原家) |

|

国道365から西側に弓なりに集落へ入る道を進むと突き当りに「桑原邸」の看板があります。 |

|

|

|

100mほど進むと三叉路へ、、正面に「桑原家住宅」の説明板があります。 |

|

国重要文化財 桑原家住宅 |

|

135.旗本西高木家陣屋址 大垣市上石津町宮 |

|

|

|

国道365の「上石津」信号を西へ入り「旧伊勢街道」沿いにある。 |

|

|

旗本西高木家陣屋跡 |

|

|

旗本西高木家 |

|

|

西高木家の遺構 |

| 美濃衆陣屋跡碑 | |

| 高木家入郷地の碑 高木家は大和の出で伊勢を経て美濃に移り弘治二年(1556)斉藤道三に仕えて駒野にいましたが 永禄七年(1564)に織田信長に従い、その後軍功により今尾城を給わりこの地を本拠としました。 豊臣時代には高木一族は甲斐(山梨)に赴きやがて徳川家康に召しだされ 慶長二年(1597)上総(かずさ)国(千葉県)などに所領を与えられました。 関ヶ原合戦の時には徳川勢の案内者として西上し軍功により美濃国 、多良の地を拝領。 慶長六年(1601)に入郷しました。 (現地碑文より) |

|

|

|

旗本西高木家陣屋跡 |

| 高木家の歴史 高木家は、清和源氏を祖とし玉との喬木村に住み氏とした。 その後伊勢国に移り室町時代の中頃には美濃国石津郡駒野に住し、斉藤道三や織田信長に従い駒野、今尾を与えられこの地を根拠としていた。 信長亡き後は信雄に従い、秀吉により信雄が秋田に遠流されると貞利は一族と共に甲州(山梨)の加藤光泰の許へ寓居した 文禄四年 貞利は徳川家康に召され上総国で千石を与えられ、慶長五年の関ヶ原合戦の軍功により多良郷の内、貞利(西家)二千三百石、貞友(東家)千石、貞俊(北家)千石を拝領し、翌六年入部した。 この三家は交代寄合美濃衆といい、大名格で寓せられ参勤交代を行ない江戸期を通じ在地して所領や周辺の治安維持に当たり明治に至った。 また、寛永元年以来、国役普請奉行を勤め、この後水行奉行に任ぜられ濃・勢・尾州の川通利を年々巡検し水利治水事業に当たっていた。 |

| 木曽三川の水奉行として活躍 高木家は寛政年間以後、木曽水系における国役普請のたびに普請奉行を勤めました。宝永二年(1705)からは、美濃・伊勢・尾張の川通巡見役義を命じられ、幕末まで一貫して、日常にも、諸河川の見分や見回りの御用を勤めました。 宝暦四年(1754)之薩摩藩の御手伝普請(宝暦治水)には、西高木家の高木新兵衛は、東・北家ともども御用掛として普請監督に当たりました。その時に書かれた公用日記「蒼海記」はよく知られています。 |

|

|

|

| 宝暦治水 揖斐川の河床は25㍍も低い 濃尾平野を見下ろす木曽三川之中でも、揖斐川之河床は木曽川より25㍍も低いため、ひとたび洪水ともなればみな揖斐川へと流れ込み、そのたび輪中の堤は決壊して農地は大きな被害を受けてきました。 宝暦三年(1753)12月25日、将軍家重はこの木曽三川の治水工事(お手伝普請)を薩摩藩の島津重年に命じました。 薩摩藩では家老の平田靭負を総奉行として約900人の藩士が宝暦四年四月二日より工事を始め、翌年の三月に完成しました。この間薩摩藩では莫大な費用と80数名の尊い犠牲者を出しました。 |

|

| 大榑川の洗堰工事 宝暦治水工事は工区を四つに分けて行なわれましたが、大榑川洗堰工事(三之手)は油島の食違堰工事(四之手)と共に実に難工事でした。 この工事は長良川が揖斐川にそそぐ、大傳川の入口付近に長さ186㍍、幅12㍍にわたる石積みを敷き詰め、長良川の水かさが増すと、この石堤を越えて大榑川へ流れ、水之勢いを緩めるようにした水越場のことです。 |

|

|

|

|

宝暦治水と水奉行高木家 |

|

|

|

| 東高木家 東高木家陣屋跡の旧伊勢街道添いに土蔵が 1棟、老松と共に昔の名残を留めています。 文政年間の建物と伝えられ、昭和54年に改修され今日に至っています。北側には石積みが一部残っています。 |

北高木家 北高木家陣屋跡には新しく道路が敷設されたりして、遺構は現存せず、わずかに旧伊勢街道添いに石積みが残存するのみで、昔の面影を偲ぶことは出来ません。 昔の伊勢街道は、東高木家陣屋と北高木家陣屋の間を通る急坂で、今も残っています。 |

シルバーの城郭城址の散歩道「大垣城周辺の城址11」(養老郡)