|

シルバーの城郭城址の散歩道「大垣城周辺の城址08」(揖斐郡揖斐川町)の城址を収録しました。

|

このページで紹介する城址の一覧表

|

H.揖斐郡揖斐川町・谷汲・坂内・藤橋・徳山村 町村内の10箇所の城址を紹介します。 |

|

揖斐川町 |

90.清水古城跡(きよみずこじよう=揖斐川町清水字後川)、 91.清水城跡(きよみずじよう=揖斐川町清水字後川)、 91-1.清水岡田陣屋跡(揖斐川町清水字後川=清水公民館)、 91-2.月桂院(揖斐川町長良)、 92.揖斐陣屋跡(揖斐川町三輪北新町)、 93.揖斐城跡(揖斐川町三輪城台山上)、 93-1.手旗信号による米相場の中継所跡(揖斐川町三輪城台山上) 94.白樫城跡(しらかし=揖斐川町白樫字大谷) 94-1.小島頓宮御旧跡(揖斐川町白樫字大谷)、 94-2.白樫(斉藤)一族の墓(揖斐川町白樫字大谷)、 95.角之御前屋敷跡(揖斐川町白樫)、94-1.角之御前遺跡(揖斐川町白樫)、 96.上野城跡(揖斐川町上野)、 97.揖斐北方城跡(揖斐川町北方)、98.小津城跡(揖斐川町小津)、 99城ヶ峰城跡(揖斐川町小谷)、 |

|

|

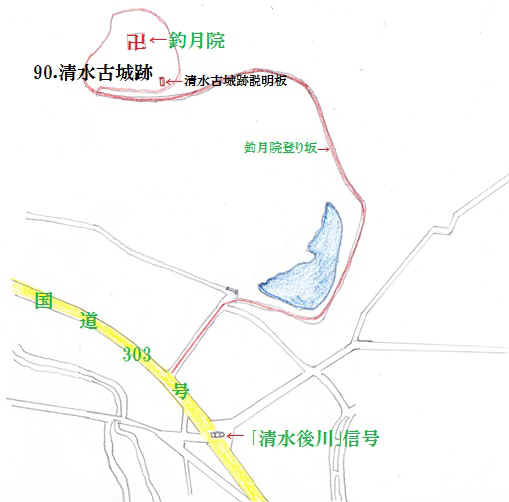

90.清水古城址 岐阜県揖斐郡揖斐川町清水 海抜 67m |

|

|

清水古城跡 1.源頼光(よりみつ)六代の孫で頼兼(よりかね)清水(きよみず)に住み、清水五郎と称した。 その子頼高の子孫四代に亘り、約百六十年間清水に住み、清水古城の源を作る。 2.林七郎左衛門通兼(初代、延元元年(1356))清水山頂に城を築く、六代通忠に及る約二百年間 君臨す。 3.禅宗の傑僧「夢想国師」古城山腹に「釣月院」を開基。 4.城主加納悦左右衛門を稲葉一鉄が攻め落とし、天正年間(1573〜)一鉄、山を崩し、平地(清水小 学 校地)に移し、清水城(91清水城址参照)を築く。 5.(境内にある)この多くの墓石は、清水山城を守った武士のものであり、昭和52年土採りの際出土し たものである。 (揖斐川町教育委員会) |

|

|

「清水古城跡」の釣月寺は標高67m程の山腹にあります。 |

|

|

清水古城址 |

|

登り口から見た「清水古城跡」の釣月院の桜 |

|

「釣月院」への上り口 |

約2・300mの山道を車で登ると境内に着きます。

|

「釣月院」境内 |

|

|

|

境内から見下ろした「清水小学校(清水城址)」 |

|

91.清水城址 岐阜県揖斐郡揖斐川町清水字後川 |

|

|

清水(きよみず)城址 |

|

|

清水小学校校門脇に「清水城址碑」があり、校舎前に「清水城の説明板」がります。 |

|

清水城址 |

|

|

清水城址は説明しにくい場所にあります。 |

| 城主稲葉通重が狼藉事件を起こし改易、廃城となる 清水城は、元は山城で延文元年に林通兼によって築城されたと云われ、戦国時代には加納氏が居城したが、曽根城主稲葉一鉄(良通)(127-1牧田合戦ノ地参照)に攻められ落城した。(01-01曽根城址参照) 稲葉一鉄は、山城を廃して麓に新城(平城)を築いた。 その後、豊臣秀吉の不審を被り、清水城に隠居した。 一鉄の死後、庶子重通が城主となり清水城12,000石を領した。 重通の子通重は、慶長5年の関ヶ原では東軍に与し本領安堵されたが、慶長12年に狼藉事件を起こして改易となり、城も廃城となった。 |

|

|

戦国の勇将

稲葉一鉄良通の居城跡 |

|

|

91-1.清水岡田陣屋跡 岐阜県揖斐郡揖斐川町清水字後川 |

|

|

清水(きよみず)小学校校門前にある「清水公民館」がそうだと言われています。 |

|

|

清水(きよみず)岡田陣屋跡 |

近くに「稲葉一鉄の墓」のある月桂院があります。

先ほどの「清水古城跡」の釣月院と似た名前でよく間違われます。

|

91-2.月桂院 岐阜県揖斐郡揖斐川町長良72 |

|

|

月桂院(稲葉一鉄の墓のある寺) |

|

92.揖斐陣屋址 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪 海抜 42m |

|

|

「竹中医院」の東軒下に碑はあります。 |

|

|

国道303「上新町」信号から北へ入り「揖斐小学校」前まで、 |

|

|

|

|

揖斐陣屋は揖斐小学校と三輪神社 |

|

|

|

揖斐陣屋の歴史 慶長5年、関ヶ原の戦功によって1万石を加増された西尾光教は、美濃曽根城より入封し、 揖斐城のある城台山の麓に山を背にした新城(新揖斐城)を築いたが、2代にして嗣子無く改易となった。 西尾氏改易後、揖斐の地は天領となり、旗本岡田善同が5千石を領して揖斐を采地とした。 岡田氏は、西尾氏の築いた揖斐城跡に陣屋を築いた。(91-1清水岡田陣屋跡と思われます) |

|

93.揖斐城址 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪城台山上 |

|

|

|

山頂の「史跡揖斐城址」碑 |

|

|

|

揖斐城址 |

|

|

揖斐城の沿革 |

| 途中の一心寺までは車が入れます | |

| 上り口は少々分かり難いが三輪神社が目印です | 途中は道が狭い |

途中「「米相場」を知らせる狼煙場があり

当時の相場師が寄進した灯篭が残されています。

|

93-1.手旗信号による米相場の中継所跡 |

|

金刀比羅神社は米相場の中継地 |

| 一心寺からは徒歩となります。 一心寺は天保元年(1830)播隆上人の開基。はじめ阿弥陀堂といわれ後に一心寺と改められた。 |

| 揖斐城址まで450m | |

| 南の丸 「二の丸」「三の丸」と同じように本丸を囲む城で本丸の守りに使われた。 |

|

|

|

理想的な縄張りの山城 |

|

|

| 斉藤道三に攻められ落城炎上した本丸跡 揖斐城は、康永2年に美濃の名族土岐頼清の子揖斐頼雄によって築かれた。 揖斐氏は、頼雄−詮頼−友雄−基春−基信と続いたが、基信の子が無く、土岐宗家より光親が養子となった。 天正16年に、斎藤道三は守護土岐頼芸を大桑城に攻め、頼芸を国外に追放し美濃を手中にした。 道三は、頼芸に味方した相羽城の長屋景興を攻め滅ぼし、更に土岐一族の揖斐光親を揖斐城に攻めて落城させた。 光親は城を脱出するがその後は流浪する。 揖斐城は、この落城によって焼失し廃城となった。 |

|

|

|

|

|

揖斐城址碑 |

|

|

|

|

| 二の丸にある古井戸 | 主郭北側虎口外の堀切と土橋 |

| 帰りは別ルートで下ることも出来ます。 江戸時代 名古屋と赤坂方面の米相場の手旗信号を中継をした場所と言われています。 |

|

|

94.白樫城址 岐阜県揖斐郡揖斐川町白樫字大谷 |

|

|

「白樫城址登り口」碑は白樫農事集会所の隅にあります |

|

|

白樫農事集会所 |

|

|

白樫城址 |

|

「白樫城登り口」碑 |

|

「白樫城登り口」碑前から山へ向かって登って見ます。 |

|

道は急に無くなります |

|

少し進むと{大威徳神社跡」碑と説明板があります。 |

|

碑の横にかっての登山道跡があります。 |

|

|

|

城跡は画面左上の倒れ掛かったように見える杉の木辺りだそうです。 |

もう一つの上り口を探しました。

|

白樫地区の中心にある「清涼山光蓮寺」の前の道50m先に案内板あり |

|

←小島頓宮址 |

|

左に「小島頓宮社舊跡」碑 「右に「白樫神社」 |

| 白樫城址は山崩れで跡形なし 国道417号線を揖斐川町の下岡島信号を左折し県道32号線に入り市場の信号を右折し1Kmほどで白樫地区で「小島頓宮・白樫城」も案内標識がいたるところにありますが、城は三百数十年前に台風で尾根が崩れ城址は無いそうです。 |

|

白樫城の歴史 土岐氏の重臣斎藤利安によって築かれたと云われていますが、築城年代・築城者も定かではありません。 斎藤利安は、美濃守護土岐政房・政頼の2代に仕えた老職であり利安は、白樫城から後に文殊城、稲葉山麓長井洞へと移ったが、享禄3年に斎藤道三によって暗殺されたと云われています。 白樫城には、稲葉良通(一鉄)の重臣斎藤利三が居城したが、織田信長が美濃を支配した頃には既に廃城となったそうです。 |

|

94-1.小島頓宮社舊跡碑 岐阜県揖斐郡揖斐川町白樫 |

|

小島頓宮社御舊跡 |

|

94-2.白樫(斉藤)一族の墓 岐阜県揖斐郡揖斐川町白樫 |

|

白樫神社へ登る道の途中から案内表示に沿って登ります |

|

一般の墓と混在していて探しましたが分かりませんでした。 |

|

95.角之御前屋敷跡 岐阜県揖斐郡揖斐川町白樫 海抜 61m |

|

|

角之御前屋敷跡 |

|

|

|

角之御前屋敷跡 |

| 春日局屋敷だったとされる春日局公園が「角之御前屋敷跡」です。 | |

|

ここ白樫の地は、石器時代の昔から多くの人々が住んだ形跡が、数多く出土品からうかがい知ることができます。 |

|

|

95-1.角之御前遺跡 岐阜県揖斐郡揖斐川町白樫 海抜 61m |

|

|

「春日局公園」の道を北へ150mほどの東側田圃の脇にぽつんと案内板が立っています。 |

|

|

|

「角の御前」には高貴な人々が |

|

正面の田あたりから多数の出土品があったそうです。 |

|

96.上野城址 岐阜県揖斐郡揖斐川町上野 海抜 71m |

|

|

|

|

この地、「揖斐川町上野」には「城山」という地区名があります。 |

|

|

|

|

|

県道256号から真直ぐ坂を上がって左に「日吉神社」見ながら広い空間へ出ます。 |

|

|

「城山」の標識がある道を、もう1本北へ(奥へ)進み東折(右折)します。 |

|

|

そうすると道の左側(北側)に碑が見えてきます。 |

|

|

何度も回りましたが!? |

|

|

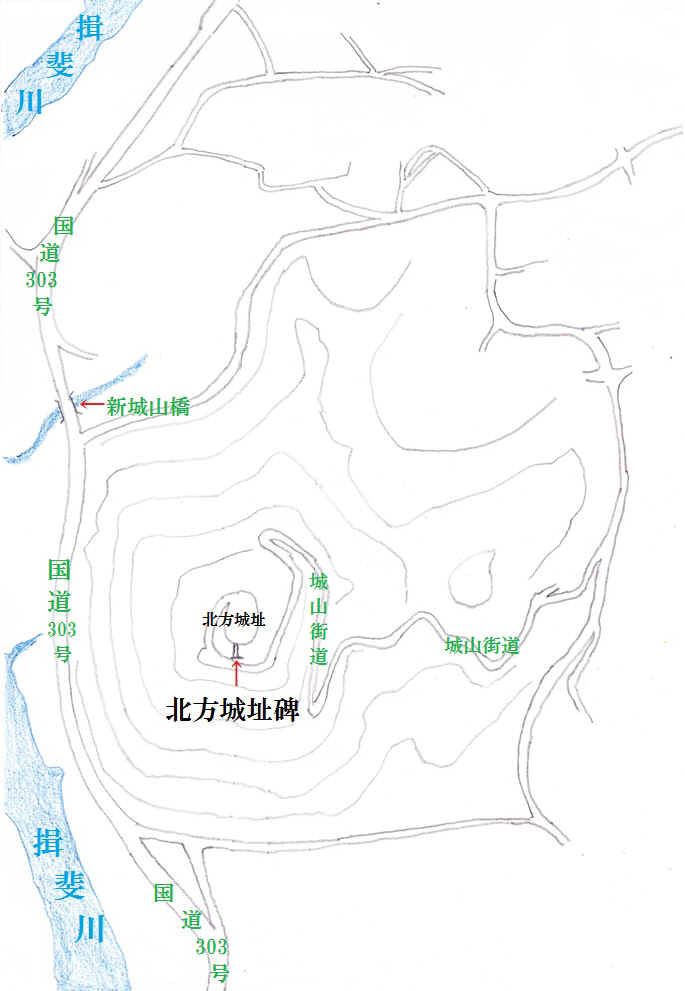

97.揖斐北方城址 岐阜県揖斐郡揖斐川町北方字城山 海抜 189m |

|

|

桜の時期以外は山頂まで車で登れます。 |

|

| 揖斐北方城址は城山山頂 国道303号線を揖斐川町外れまで進むと北側に北方小学校があり、この前の旧道(舗装道)が山頂まで通じている。 山頂の主郭部は、城山公園となっています。 |

|

|

「揖斐北方城址」へは国道303から北側からも、南側からも車で登ることができます。 |

|

|

城山(揖斐北方城跡) |

|

史蹟「北方城跡」 |

| 揖斐北方城の歴史 北方城は、建武・延元の頃に吉田休三入道によって築かれたと云われている。 建武3年、後醍醐天皇が比叡山に行幸され再度挙兵された。 越前金ヶ崎城が落城したのち、新田氏の一族堀口貞満は根尾谷城に退き、根尾貞氏・山本貞元・山岸光頼らと呼応して、吉田入道も南朝方に与し、北朝方の土岐氏と戦った。 その後の城の歴史は不明です。 (現地説明板より) |

|

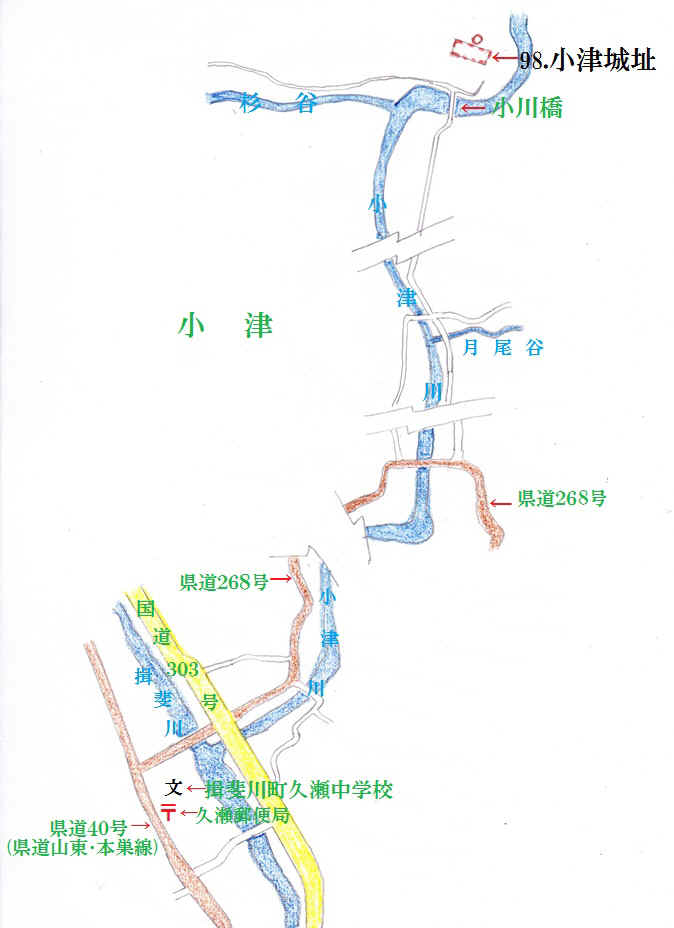

98.小津城址 岐阜県揖斐郡揖斐川町小津 海抜 212m |

|

|

地元に疫病は流行り、多くの人が死んで城跡に |

|

|

|

目印は「小川橋」 |

|

|

小津城址 |

|

「小川橋」 |

|

県道268から分岐した道 |

|

碑から見下ろした城址(ビニールが張ってある一面が城址)と地元の人は説明してくれました。 |

|

99.城ヶ峰城 岐阜県揖斐郡揖斐川町小谷・谷汲深坂 |

|

|

城ヶ峰城址は揖斐城址からアプローチします。 |

シルバーの城郭城址の散歩道「大垣城周辺の城址08」(揖斐郡揖斐川町)