|

�V���o�[�̏�s�隬�̎U�����u��_����ӂ̏隬�V�v�i�K��S��쒬�j�̏隬�����^���܂����B

|

�@

|

�K��S��쒬 �������P�P�ӏ��̏隬���Љ�܂��B |

|

��쒬 |

79.��m�����i��쒬��쎚�Ï�j�A80.���i�����m�����i��쒬���j�A 81.���V�������i��쒬���V���j�A82.���H�����i��쒬���H�����ʁj�A 83.�������ܔV�����i��쒬�ܔV���j�A84.���i���ܔV�����i��쒬�ܔV���j�A 84-1.�~�����i��쒬�ܔV���j�A 85.���^��(��쒬����)�A86.����i���)������(��쒬����)�A 86-1.���{�ƏZ��(��쒬����)�A86-2.�Ԉ���₷����{�_��(��쒬����)�A 87.�쑺�˓@���i��쒬��j�A87.-1�ڒz�쑺�w�������i��쒬��j�A 87-2.�����~�Õ��i��쒬��j�A87-3.�����_���i��쒬��j�A 88.�D�c�͓���@���i�i��쒬��j�A88-1.��Õ��Q�i��쒬��j�A 88-2.�q���ƏZ���i��쒬��j�A89.�����w�����i��쒬�����j�A 89-1.�����w���ڒz���i��쒬��x�j�A |

|

|

�@

|

79.���m���� ���K��S��쒬��쎚�Ï� |

|

79.��m�隬 |

|

|

79.��m�隬 |

|

|

|

��쒬�Ï� |

�@

|

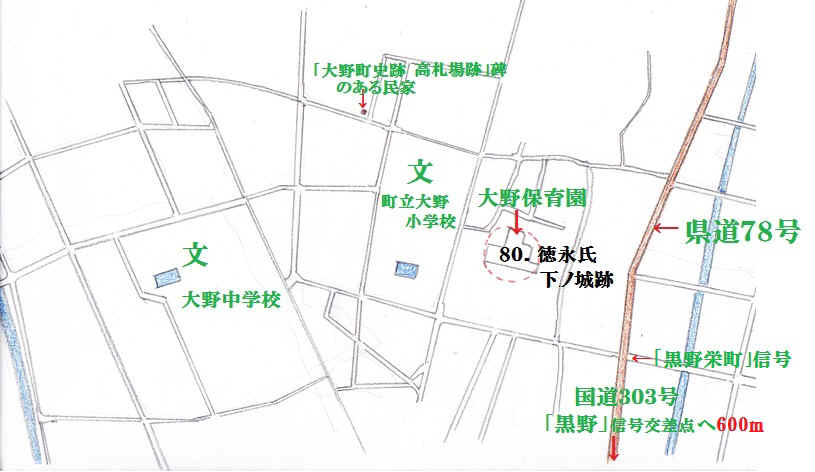

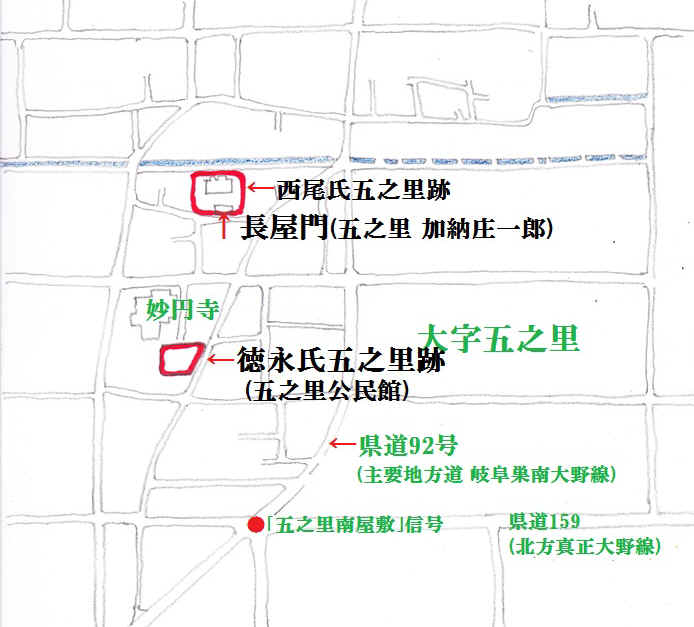

80.���i�����m���� ���K��S��쒬���@�@�C���@�R�R�� |

|

|

���i�����m�隬�i���ۈ牀�j |

|

|

���i�����m�隬 |

|

|

|

|

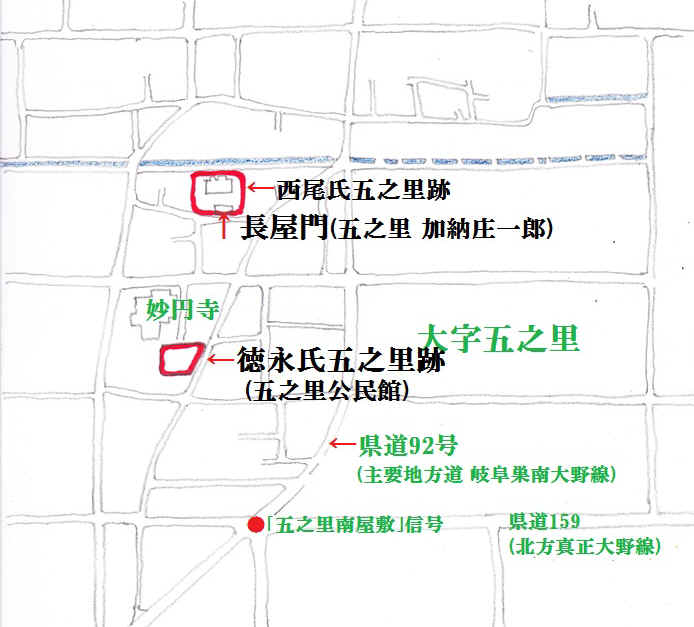

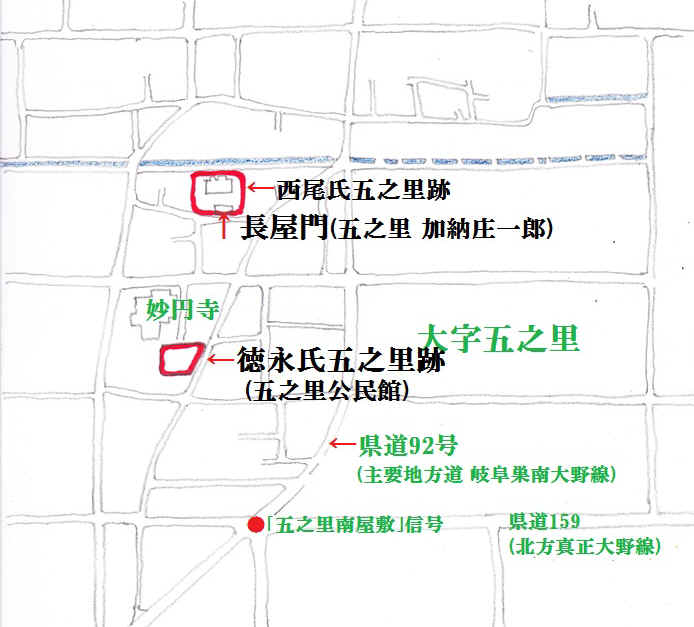

�Z��n�}���炩���Ă̍��Ղ炵�����̂��Č� |

|

�ۈ牀�̎��͂����Z��n�}�Ɍ���ĂȂ����H�������܂����B |

���i�����m��

�����Ɋւ��Ėw�Ǔ���o���Ȃ���̈�ł��B

��쒬���ŏ隬�炵���ӏ���T���܂����A

�@��쏬�w�Z�A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�A�V���Z��n�łȂ����̋������Z��n�A

�B���E�����{�݁E�����_

�@�@�@�@�@�@�@�@

�Ȃǂƒn���̋��Ƃ̖K�˂Ă܂������u����ȏ�

���������Ɩ����v�u�m��Ȃ��v�ł����B

|

�B��A���~���Ɂu��쒬�j�� ���D��v�̕W���̂���Ƃ����܂����B |

|

�L�����~�ɗ��h�Ȗ� |

�@

|

81.���V���隬 ���K��S��쒬���V���X�X�V�|�S�@ |

|

|

|

|

���V���隬 |

|

|

���ю����u���V���隬�v�ƌ����Ă��܂����隬�����������܂���B |

|

��̈�\�炵�����̂͌�������܂���B |

�@

|

82.���H�隬 ���K��S��쒬���H�����ʁ@�@�C���@�Q�R�� |

|

|

���H�隬 |

|

|

�隬�͔����_�� |

|

|

���H�隬 |

|

�����_�Ђ��隬�ƌ����Ă��܂��B |

|

|

|

�u��쒬�j�ց@���H�隬�v�肪����݂̂ň�\�炵�����̂͌����܂���B |

|

���H��̗��j |

�@

|

83.�������ܔV���� ���K��S��쒬�ܔV���@�@�C���@�P�V�� |

|

|

|

�������ܔV�����ƒ����� |

|

|

�T���� |

| �����傪����u�������ܔV���v |

| �u������v ���ʂɂ́u�܃m���@���[����Y�v ��쒬����ψ���u������v �����͔g�����A���͈ꕔ���������A ��̗��ɂ��u���������ɂ��܂��傤�v�̕����������Ă��܂��B |

�@

|

84.���i���ܔV���� ���K��S��쒬�ܔV���@�@�C���@�Q�O�� |

|

|

|

���i���ܔV���� |

|

|

�T���� |

|

�u���i���ܔV�����v |

�@

|

84-1.�@���~�� |

|

|

�T���� |

|

�ؑ�Z�E |

��䓰��̋K�͂͑傫���u���^���v�̐������u�����_�Ёv�܂ł�

�L���n����߂Ă����悤�ł��̂ŗ��n���u��䓰�隬�v�Ƃ��܂����B

|

85.���^�T�� ���K��S��쒬���� |

|

|

|

����^�T������u��䓰�隬�v�̏ꏊ |

|

|

��䓰��͒|�������q���a�̏� �u�|�������q�̕�v |

|

�����������瑡��ꂽ��͉������j�ꍡ�ɂ��|�ꂻ���ł��B |

|

���ɂ����ꂻ���ʼn���������̂����X�|���I |

���^���̐��ʂ̎R��͔��肸�炢�����ɂ���,

�u�����v�͕�����₷���L�������e�ɂ��蓹�H�����ɕ�Ɩ{����������B

�i��쒬�����w�Z�쑤�̓��𐼂��X�O�O���قǂ̌����H���s�p�ɓ��200m�قǏꏊ�ł��B�j

| �@ |

|

�r�n�r���O |

|

�u�|���d���̕�v���u���������i�Z�V��w���������w���̎�j�̕�v |

|

�u���j�Ձv�̒|���d���i�G�g�̌R�t�|�������q�̕��j�� |

�@

|

86.��䓰�隬 ���K��S��쒬�����@�@�C���@�Q�X�� |

|

|

|

����^�T������u��䓰�隬�v�̏ꏊ |

|

|

�|�������q���a�̒n �u�|�������q�̕�v |

|

�����_�Ў��͈�т��u��䓰�隬�v�ł��� |

|

�_�Иe�ɂ͐ΐ��́u��䓰��v�}�v�Ɓu�|�������q�d�������a�V�n�v�肪����܂��B �@��䓰��́A�z��N���z��҂ɂ��Ă͒肩�łȂ����A�퍑����ɒ|���d�������邵���B |

|

�u�|�������q�d�����̗R���v |

|

���̔����_�Ђ͑���@�����Ƌ��ɏo���ɍ݂����Ǝv���܂��B |

|

|

|

���̔����_�Ћ����͏�̏o���ɂ���܂����B |

�@

|

86-1.�Ԉ���₷����{�_�� ���K��S��쒬���� |

|

�����_�Ђ̍ŋߊJ�����ꂽ�Z��n�̔��Α��ɂ���A |

�@

|

86-2.���{�ƏZ�� ���K��S��쒬�����@�@�C���@�R�X�� |

|

|

�剮���̓g�^���Ńy���L�h��A��̗��ɂ� |

|

���͓����X���ǔ͔��������A�����͔g������ςȏ�Ԃł��B |

�@

|

87.�쑺�˓@�� ���K��S��쒬��@�@�@�C���@�R�Q�� |

|

|

�쑺�˓@�� |

|

|

�@�쑺�˓@�Ղ͔����_�Ђ̗� |

|

|

��쒬�j���u�쑺�˓@�Ձv |

|

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�쑺�˂̗��j �@�c���T�N�A�փ����̐���ɂ��A�D�c���F�����̒n�ɂP����^�����A�w����z�����B �@���i���N�i�P�U�R�P�j�A�Q�㒷���͎k�q�Ȃ��v���A�쑺�D�c���͒f��ƂȂ��� �@����N�i�P�U�T�T�j�A��_���˓c���S�̎��j���o���V�c�S�C�O�O�O�m����A���̂ƍ��킹�U�C�Q�O�O��̂����B�@ �@���\���N�i�P�U�W�W�j�A�R�㎁�����{�Ƃ��V�c�̕��m�Ȃǂ�����A�\���P����̂�����ɗ��B�i��_�V�c�ˁj�@ �@�c���l�N�i�P�W�U�W�j�A�X�㎁�ǂ̎��{�Ƃ����S�쑺��^�����A�쑺�˂��̂����������ɔp�˒u���ƂȂ����B |

|

|

|

��쒬�j���@�쑺�˓@��(���a�T�R�N�w��) |

|

�@ |

|

�����_�Ђ̗����� |

|

87-1.�����_�� ���K��S��쒬��@�@�@�C���@�R�Q�� |

|

|

|

�����_�Е\�Q�������ɂ� |

|

�����_�� |

|

|

�����_�Ђ̕\�Q���ɂ����铹�̐����ɂ� |

|

87-2.�쑺�˓@���� ���K��S��쒬��@�@�@�C���@�R�Q�� |

|

|

|

�����_�БO�̓����ւP�{�ڂ̐��ł��B |

|

�����_�Ђ��琼���P�{�ڂ��Ȃ�����u�쑺�˓@����v������܂��B |

|

|

���̒҂̉��ɂ͌Õ�������Õ��̏�Ɂu���Ɓv�������Ă��āA�Õ����́u���R�Õ��v�ƌĂ�Ă��܂��B

87-3.��Õ��Q�u�����~�Õ��v ���K��S��쒬��@�@�@�C���@�R�Q�� |

|

�҂̓˂����肪�Õ��ł��̏�ɉƂ������Ă��܂��B |

�����_�БO�̓��̂T�{�ڂ𐼂Ȃ���Ɓu�D�c�͓���@�Ձv�֍s���܂��B

|

88.�D�c�͓���@�� ���K��S��쒬��@�@�@�@�C���@�P�X�� |

|

|

|

�D�c�͓���@�� |

|

|

�n���ł��u�D�c�͓���@���v����u�쑺���~�W�v�̕����L�� |

|

�����_�БO�̓��̐����̒Ҍܖ{�ڂ𐼂ɋȂ��薯�Ƃ̊Ԃ𐼂i�ނƓˑR�L����ԁi���j�ɏo�܂��B |

|

�u�D�c�͓���@�Ձv |

|

�n���̐l�ɂ́u�쑺�g�t�v�����L�� |

�u�D�c�͓���@�Ձv�̐����ɂ́u��Õ��Q�v���L����܂�

88-1.�u��v�Õ��Q ���K��S��쒬��@ |

|

�u��v�Õ��Q���D�c�͓���@�� |

|

|

�u��v���Q |

|

|

|

|

|

�u脰(���Ȃ�)�����Õ��v��u���Õ��Q�v |

|

�u�����Q�v |

|

|

���쒬���̓쏬�w�Z�k���p�ł��B |

�@

88-2.�q���ƏZ�� ���K��S��쒬��@ |

| �@ |

| �@ |

|

�ԕ�Q�m�̓�������̑O�N�̌��z�Ɠ`�����A |

|

��쒬�d�v�������ɂ͂��́u��v��u�b�h�v��^�����E�v���w�肳��Ă��܂��B |

|

���̏d���Ɏw�肳��Ă銄�ɂ͉������j���ȂǍr��Ă��܂��B |

���́u��Õ��Q�v���琼�k�̎R�̒�����

�uE-90�����w���v�Ɩڈ�ɂȂ��u���N���v������܂��B

�R�̒����Ɂu���O���v�������܂��B�w���͂��̉E���ł��B

�w���͍�������オ��������ɂ���܂��B

|

89.�����w���� ���K��S��쒬�����Q�U�i���N�����j |

|

|

|

�����w���� |

|

|

�u��쒬�������@�����w�����v�� |

| �@ |

|

�@�@�@�@�@�����w���͒��O���̓����� �@�����w���́A�����n��̐��[�ɂ��钷�O���ɕ���Œz����Ă��܂��B |

|

�]�ˎ��ケ�̒n�����߂����{

�˓c���͎�̐w�����ƕ��Ɖ��~�̐Ί_���c����Ă��܂��B |

|

�@�@�����w���̗��j |

|

�w�������͂��Ȃ�O�Ɉ�ʂ̉ƂɌ��đւ���ꂽ�����ł��B |

|

�u�����˓c�w�����D��Ձv�͐w���̑O�ɂ���܂��B |

|

���o�R���O�� |

|

�ڈ�ɂȂ�u���o�R���O���v�͋����w���̉��ɂ���܂��B |

|

���h�Ȓ��O�����O��ł� |

|

�w������̌����炵�͐�D�̏ꏊ�ɂ���܂��B |

���̋����w���̖傪�����ȍ~�Ɉ�x�n��Ɉڐ݂���Ă��܂��B

|

89-1.�����w���ڐݖ� ���K��S��쒬��x�T�V�W�i��[�@�j |

|

|

|

�����w���ڒz�� |

|

|

|

�����w���ڒz�� |

|

|

�ڒz���ꂽ���~�͍L���A���ɖ傪����萳��͍����ɂ���A |

|

�����̕����傫�����h�ł� |

|

��O�i�E���j�̕����u��쒬�d�v�������@�����w����v�ł��B |

���̕ӂ�͓����悤�ȗ��h�Ȗ���\�����Ƃ���������܂��B

�ԈႢ�₷���Ƃ̖����f�ڂ��Ă����܂��̂ŎQ�l�ɂ��Ă��������B

|

���h�ȃA�v���[�`�̉��ɂ���\�D�����܂����ꏊ�ɂ���̂� |

|

�{���͐������ꂽ�Ƃ̖�ł����B |

|

���ɂ��Ί_�����h�ō\���̑傫�ȉƂ���R����̂łт����肵�܂��B |

�V���o�[�̏�s�隬�̎U�����u��_����ӂ̏隬�V�v�i�K��S��쒬�j