|

シルバーの散歩道「壬申(じんしん)の乱と不破関址」

|

「無理な二人(む6りな7ふたり2)が起こした壬申の乱」

(文英堂「おもしろまんが年代暗記より)672年に起きた乱

壬申の乱「美濃地区」跡

| 番号 | 史蹟名 | 所在地 | 番号 | 史蹟名 | 所在地 |

| 序編 | 洲俣(墨俣)編 | 壬-14 |

藤下(とうげ)の若宮八幡神社 |

不破郡関ヶ原町藤下 |

|

| 壬-01 | 州俣「不破神社」 | 安八郡墨俣町下宿 | 壬-15 | 矢尻の井と箭先地蔵堂 | 不破郡関ヶ原町藤下 |

| 起編 |

不破郡野上編 |

壬-16 | 自害峰の三本杉と弘文天皇御陵候補地 | 不破郡関ヶ原町藤下 | |

| 壬-02 | 野上行宮跡 | 不破郡関ヶ原町野上 | 壬-17 | 間の宿高札場跡 | 不破郡関ヶ原町山中 |

| 壬-03 | 桃配山 | 不破郡関ヶ原町野上 | 壬-18 | 黒血川口 | 不破郡関ヶ原町山中 |

| 承編 |

和蹔邑周辺 |

壬-19 | 鶯の滝 | ||

| 壬-04 | 北限の土塁跡 | 不破郡関ヶ原町松尾 | 壬-20 | 常盤御前の墓 | 不破郡関ヶ原町山中 |

| 壬-05 | 東北角の土塁跡 | 不破郡関ヶ原町松尾 | 転編 |

玉倉部邑編 |

不破郡関ヶ原町山中 |

| 壬-06 | 東城門跡 | 不破郡関ヶ原町松尾 | 壬-21 |

日本武尊の腰掛石 |

不破郡関ヶ原町玉 |

| 壬-07 | 鍛冶工房跡 | 不破郡関ヶ原町松尾 | 壬-22 | 旧陸軍火薬庫跡 | 不破郡関ヶ原町玉 |

| 壬-08 | 井上(いのがみ)神社 | 不破郡関ヶ原町松尾 | 壬-23 | 玉倉部の清水 | 不破郡関ヶ原町玉 |

| 壬-09 | 南限の土塁跡 | 不破郡関ヶ原町松尾 | 壬-24 | 関ケ原鍾乳洞 | 不破郡関ヶ原町玉 |

| 壬-10 | 不破関庁跡と 天武天皇の兜掛石と沓脱石 |

不破郡関ヶ原町松尾 | 壬-25 | 玉倉部大橋 | 不破郡関ヶ原町玉 |

| 壬-11 | 不破関守跡 | 不破郡関ヶ原町松尾 | 壬-26 | 玉神社 | 不破郡関ヶ原町玉 |

| 壬-12 | 不破関資料館 | 不破郡関ヶ原町藤下 | 壬-27 | 旧陸軍火薬庫正門跡 | 不破郡関ヶ原町玉 |

| 壬-13 | 西城門跡と 戸佐々神社 | 不破郡関ヶ原町松尾 |

結編、壬申の乱「近江地区」跡

| 番号 |

史蹟名 |

所在地 |

| 壬-28 | 瀬田の唐橋の戦跡 | 滋賀県大津市瀬田(未訪問) |

結編(続き 美濃地区)、

|

壬-29 |

弘文天皇御難古跡碑 | 岐阜県大垣市赤坂町 勝山山頂 |

壬申の乱とは

672年、天智天皇の崩御に伴い後継を巡って起きた”天下分け目の戦い”壬申の乱。

壬申の乱の原因は

当時のしきたりである兄弟継承を無視し、近江朝廷の政権を握ったのは天智天皇の息子である大友皇子。

これに対し先に吉野に難を逃れていた東宮である天智天皇の実の弟・大海人皇子(天武天皇)と、

太政大臣である御子の大友皇子(弘文天皇)の間に皇位継承の争いです。

中央集権国家成立期における最大の乱です。

壬申の乱の初の対峙場所は

まず大海人皇子は逃れていた伊賀、鈴鹿より東宮の領地である美濃に村国男依らを

へ遣わし交通の要所である不破道を抑え東国を掌握し美濃へ入る。

安八麿郡の湯沐令多臣品治に告げて兵を集め、

野上行宮(壬-02参照)へと進んだ皇子は軍を指揮し、関の藤川(壬-14〜18参照)を挟んで大友軍と大海人軍が対立。

壬申の乱の壮絶な合戦場所は

7月1日には玉倉部邑(たまくれべむら)(壬-23参照)で壮絶な戦いが繰り広げられました。

壬申の乱の最終決戦場所は

7月22日に不破道より近江に入り、大津の瀬田橋の戦いで最終決戦が行われ、

大友皇子を打ち滅ぼし、翌日、大友皇子は自害し、三本杉(壬-16参照)の下に眠っていると言われている。

勝利した大海人皇子は飛鳥浄御原に即位された。

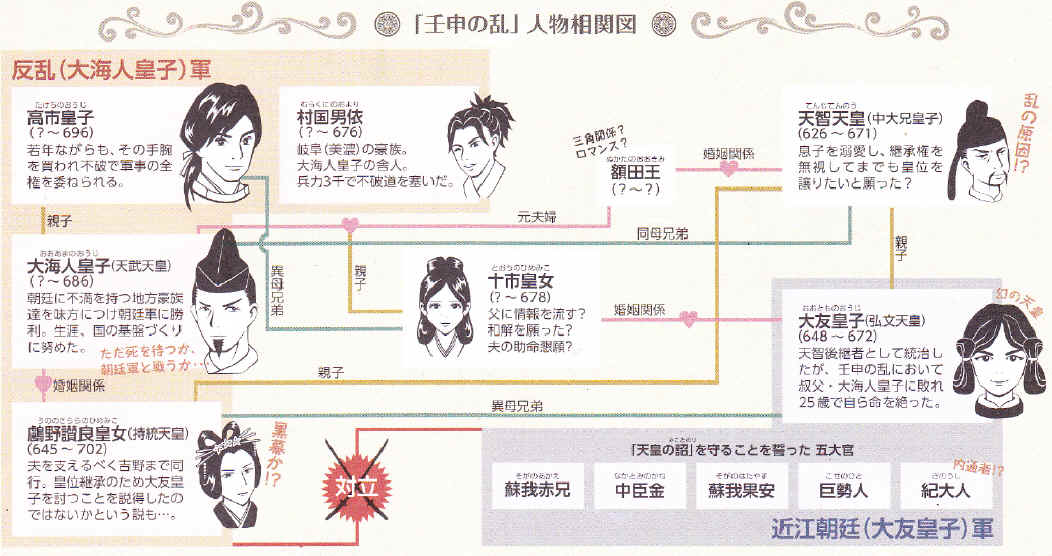

「壬申の乱」人物相関図

なぜ、壬申の乱は起きたのか?

皇位継承をめぐる、古代天皇家戦乱の謎に迫る!

壬申の乱に関する記述は「日本書紀」に残るのみで、この戦いの真相は闇に包まれています。

壬申の乱のにまつわる人物の関係性も非常に複雑で、下記の人物相関図を参考にしながら

古代に想いを馳せると、また違った見え方があるかもしれません。

(関ケ原町歴史民俗資料館発行「壬申の乱史跡めぐり」より)

|

|

(関ケ原町歴史民俗資料館発行「壬申の乱史跡めぐり」より) |

関ヶ原の手前「長良川西河畔(大垣市墨俣町上宿)に壬申の乱の序章と言える伝説があります。

|

序、 編 |

序編は現大垣市墨俣町の不破神社から話は進みます。

鎌倉街道沿いの不破神社縁起説明板があります。

|

壬-01.洲俣不破神社 大垣市墨俣町下宿(しもじゅく) |

|

兵を起こした不破神社

吉野へ身の危険を感じ、逃れていた大海人皇子が

美濃へ逃れ兵を起こした場所不破神社

|

不破神社には大きな史跡・伝説案内板が境内公民館わきにあります。 大海人皇子と不破明神 ”この国の洲俣のわたしに舟もなく立っておられた。 「さてどうしたらよいか」と申されると、その女がいうには しばらくして兵共、五百人ばかり来て、女に問うて言う。 その後 大海人皇子は女に仰せられるには このすのまたの女は不破明神の化身でると伝えられている。 (不破神社説明板より) |

|

|

壬申の乱伝説のある「不破神社」は国道23号「墨俣東」信号から南進した先にあります。 |

|

不破神社 |

|

大垣市墨俣は秀吉の「一夜城」(墨俣一夜城参照)で有名ですが、 |

蛇足(不破神社の向かいには水屋があります)

|

水屋とは |

不破神社の前は「鎌倉街道」です。

|

鎌倉街道碑 |

この他この近くには「源義円(ぎえん=源義朝の九男)の墓」もあります。

(源義円は義経の華々しい戦いの陰に隠れ、頼朝から疎まれていたので、

この地の長良川畔で平家軍と対峙した時、手柄を立てようと単身、

闇に紛れて対岸に渡り身をひそめていた所を夜明け前に敵の見回りに発見され簡単に討たれて果てました。)

詳しくは「美濃路七宿「美濃路ー2」の「源義円の墓」と「源義円の公園」を参照して下さい。

|

序編(続き)、美濃 赤坂 編 |

|

壬申の乱の大海人皇子 大垣市赤坂町字勝山 |

|

大垣市赤坂の岡山の山頂に

「弘文天皇壬申難古跡」碑があります。

|

赤坂岡山の「弘文天皇壬申難古跡」碑 大垣市赤坂町岡山山頂 |

|

「弘文天皇壬申難古跡」碑 |

|

|

壬申の乱大海人皇子「弘文天皇壬申難古跡」碑 |

|

「弘文天皇壬申難古跡」 柵内には大友皇子の慰霊のために建てられた宝篋印塔の一部が見えます。 |

「弘文天皇壬申難古跡」碑の近くに

「史跡 関ケ原合戦岡山本陣址」碑もあります

|

史跡 関ヶ原岡山陣跡 この山は、海抜53メートルの立稜で慶長五年(1600年) |

|

壬申の乱の大海人皇子 |

|

「安楽寺」(創建:593年)に大海人皇子は壬申の乱(672年)に際し |

|

壬申の乱の大海人皇子 大垣市赤坂町 |

|

壬申の乱の折、矢傷を負った「大海人皇子」が矢の根川の水で傷口を洗ったところ、 |

次は関ケ原町野上・松尾へ史実は移ります。

|

起編、不破郡 野上 編 |

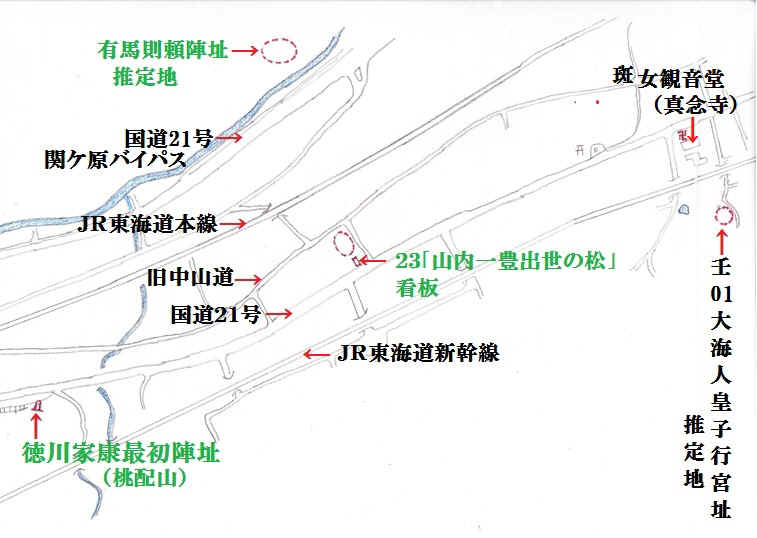

第二部は古代の重要な場所で「東山道」に置かれた「三関」の一つ「不破関」があった不破郡地内です。

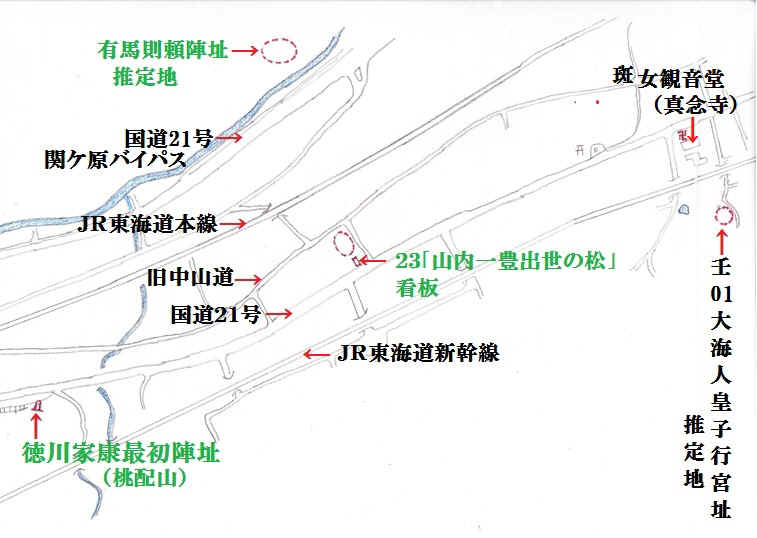

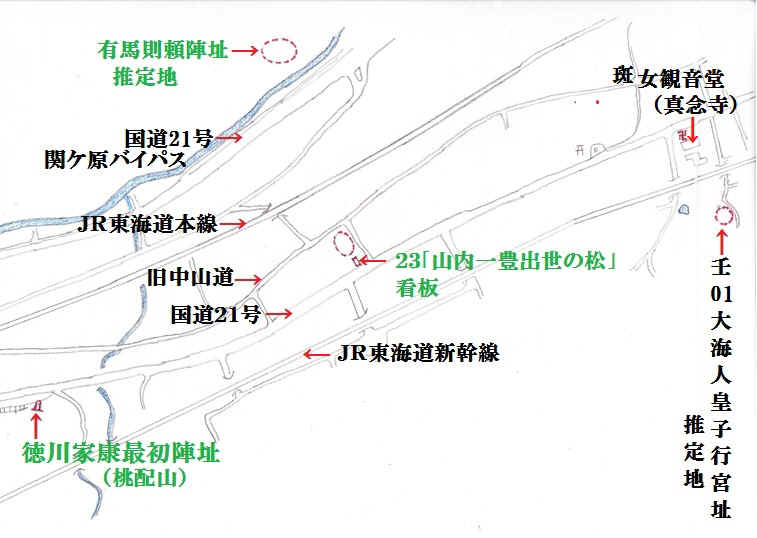

関ケ原町の入口「野上」は現在も交通の要衝、JR東海道新幹線・JR東海道本線・国道21号・名神高速道路が集まってくるところです。

|

壬申の乱の大海人皇子 不破郡関ヶ原町字野上 |

|

|

|

野上行幸宮址 |

|

「野上行幸宮址(のがみあんぐうあと)」 |

|

国道21号「野上」信号を南へ入り、 |

|

|

|

ガードをくぐり、そのまま真直ぐに100mほど進むと案内標識があり、 |

|

|

斑女の観音堂のある真念寺は国道21号「野上」信号の東にあります。

その東に「野上行幸宮址(のがみあんぐうあと)」の標識があります。

|

壬-02-1.斑女観音堂 不破郡関ヶ原町字野上 |

|

|

斑女観音堂(真念寺)は国道21号から大海人皇子行宮跡への入口にあります。 |

|

斑女観音堂 |

|

|

|

斑女観音堂がある「真念寺」 |

斑女観音堂(真念寺)から200mほど国道21号を西へ進むと「桃配山」がある。

|

壬-03.壬申の乱桃配山 不破郡関ヶ原町野上 海抜 96m |

|

|

|

桃配山 |

この「桃配山」に最初に陣を張って勝利を招いた「大海人皇子」にあやかって

徳川家康は「関ヶ原の合戦」で縁起を担いで最初に陣を置きました。

現地から西軍の石田三成本陣「笹尾山」は見えませんが、

家康はここに最初に陣を置く事に意義があったのです。

桃配山には「徳川家康最初の陣址」の碑もあります。

(詳しくは「関ケ原合戦古跡」の徳川家康最初の陣址」を参照して下さい)

次は古代「和蹔邑」(不破郡松尾・藤下)と呼ばれた地区へ

|

承編、和蹔邑周辺 |

壬申の乱 第三部、不破関があった「和蹔邑」(わざみむら=不破郡松尾・藤下地区)

|

|

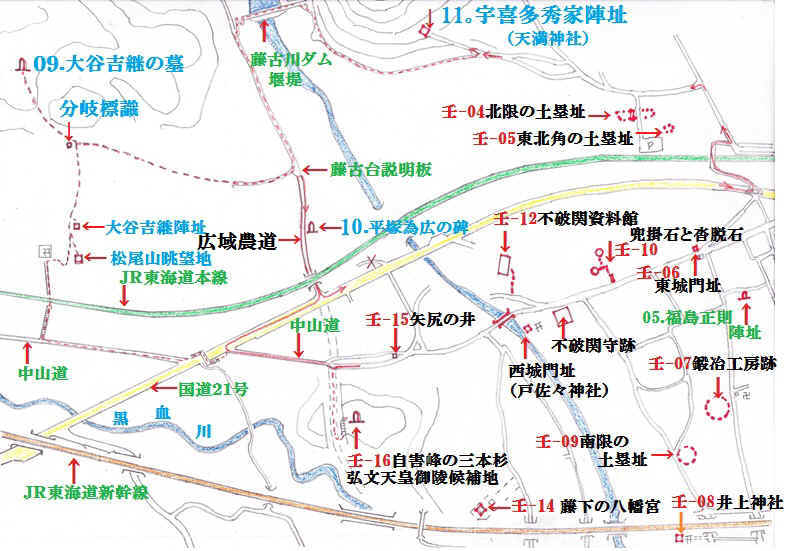

和蹔邑(わざみむら=不破郡松尾・藤下地区)には13箇所の史跡があります。 |

「関ケ原合戦古戦場跡」も合載した順路

下記の地図は「関ケ原合戦古戦場跡」もついでに巡りたい方のために、

この地区にあるの五か所の関ケ原合戦陣址も掲載してあります、参考にしてください。

|

|

最初は、「壬-04不破関

北限土塁址」です。

国道21号「松尾」信号を北へ入りJR東海道本線を渡ります。

|

国道21号「松尾」信号脇の標識 標識には次の様にあります。

見落としてもあまり関係ない案内のように思えます。 |

国道21号「松尾」信号

国道21号関ケ原松尾地区の押しボタン信号を北折し、JR東海道線の上を横断して最初の三叉路を

西へ曲がり70m程進むと南側に「松尾墓地参道入り口」と「不破関

北限土塁址」の標識が見えます。

|

標識から50mほど進むと「不破関 北限土塁址」の案内板があります。 |

|

壬-04.北限の土塁跡 不破郡関ヶ原町字松尾 概算高度 135m |

|

|

土塁の真ん中を駐車場への道が縦断しています。(残念!) |

|

|

北限の土塁跡 |

|

不破関北限土塁址 |

「東北角の土塁跡」は「北限の土塁」の更に南東にあり標識も道もない場所にあります。

|

壬-05.東北角の土塁跡 不破郡関ヶ原町字松尾 (車両侵入不可) |

|

|

|

上図では壬-05「東北角の土塁跡」です。 |

|

「東北角の土塁跡」 |

東城門跡は国道21号「松尾」信号へを北西に100mほど入り変則四差路が「壬-06東城門跡」です。

|

壬-06.東城門跡 不破郡関ヶ原町字松尾 |

|

|

|

上図では壬-06「東城門跡」です。 |

|

国道21号「松尾」信号を北西に100mほど進むと変則四差路へ出ます。 |

|

美濃不破関

東山道(とうさんどう)と東城門 |

次の「壬-07鍛冶工房跡」へは「壬-06東城門跡」から南へ250mほどの西側に説明板あります。

|

壬-07.鍛冶工房跡 不破郡関ヶ原町字松尾 概算高度 125m |

|

|

|

鍛冶工房跡 |

|

途中に福島正則」陣跡案内版 |

|

美濃不破関「鍛冶工房跡」 |

|

「鍛冶工房跡」と云われる あたり一帯 |

井上神社へは「鍛冶工房跡」から更に南へ約300mのJR新幹線下を通り

直ぐ西へ曲がると直に鳥居があります。

|

JR東海道新幹線の下をくぐって西へ曲がると正面に「井上(いのがみ)神社」の鳥居が見えます。 |

|

壬-08.井上神社 不破郡関ヶ原町松尾 |

|

|

|

上図では右下部の「壬-08井上神社」です。 |

|

|

|

「壬申の乱」と「天武天皇」 |

|

|

境内の裏にはJR東海道新幹線の柵が見えます。 |

「井上神社」から「南限の土塁跡」へは、再びJR東海道新幹線の下へ戻り直に西へ進みます。

|

西へ進み突当りを北へ |

北へ120m程進むと左側(西側)に標識と案内板が立っています。

|

壬-09.南限の土塁跡 不破郡関ヶ原町字松尾 概算高度 127m |

|

|

美濃不破関 南限の土塁跡 |

|

|

目の高さで確認できる土手らしきものが続きますが足場が悪く適当な所で確認画像を撮りました。 |

次に中山道まで戻り「壬-10.不破関庁跡と天武天皇の兜掛石と沓脱石」へ

|

壬-10.不破の関庁跡 不破郡関ヶ原町松尾 |

|

|

「不破の関庁跡天武天皇の兜掛石と沓脱石」

|

|

|

中山道沿いの北側に標識あり |

|

場所は個人のガレージの裏 |

| 標識のある家の庭を奥へ入りガレージの脇の細い道を更に奥へ抜けると広い畑に出ます。 | |

|

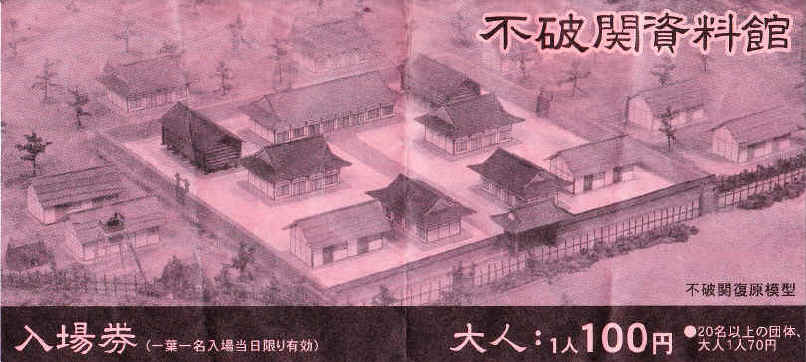

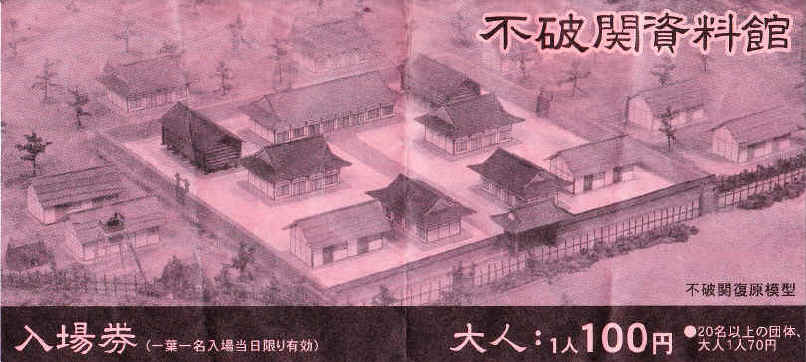

不破関資料館模型 |

|

|

不破関庁舎跡 |

|

不破関庁舎跡と兜掛石 |

|

|

|

兜掛石 |

|

沓脱石 |

|

次の「不破関守跡」は中山道を西へ50m程の南側にあります。

|

壬-11.不破関守跡 不破郡関ケ原町松尾26 海抜 126m |

|

|

|

|

「大宝令」によって「日本三関」が設置される。 「不破の関」は軍事・警察の機能を兼備する重要な拠点でしたが、延暦八年(789年)七月、 岐阜県教育委員会が昭和49年から五次にわたって実施した不破の関跡発掘調査によって「不破関」の概要が |

|

|

中央辺りにあります。 |

|

町・県史蹟 不破の関守跡 |

「不破関守跡」から中山道を西へ50mの二股路の北側に「不破関資料館」登り口があります。

|

壬-12.不破関資料館 不破郡関ヶ原町松尾 |

|

|

入場料は大人・子供とも100円 |

|

|

入場券には「不破関庁」復元模型図が描かれています。 |

|

「不破の関」は軍事・警察の機能を兼備する重要な拠点でしたが、延暦八年(789年)七月、 岐阜県教育委員会が昭和49年から五次にわたって実施した不破の関跡発掘調査によって |

|

|

|

不破関 |

|

新旧中仙道道標 不破郡関ヶ原町松尾 |

|

|

|

| 「左 旧中山道」 「右 中山道 大谷吉隆之墓」 |

|

右の「中山道 大谷吉隆之墓」へ進むと「不破関資料館」があります。

碑の左の「旧中山道」の下り坂を70mほど下ると左側に「不破の関西城門跡」があります。

|

壬-13.西城門(にしきもん)跡と 不破郡関ヶ原町藤下 概算高度 119m |

|

|

|

地図中央辺り |

|

不破関西城門と藤古川 |

|

10-4.藤古川 不破郡関ケ原町松尾26 海抜 111m |

|

|

|

|

「藤古川」 画面中央奥に見えるのは「国道21号線」 |

|

関の藤川(藤古川) |

藤古川の「藤下橋」を渡るとすぐに「若宮八幡神社」の道標があります。

道標に従い南へ150mほど入ると「弘文天皇」をお祭りした神社があります。

ここで関の藤川を渡ります

|

大谷吉隆の陣跡と墓への道は東海道本線横断が危険のため |

|

|

壬-14.藤下(とうげ)の若宮八幡神社 不破郡関ヶ原町藤下 概算高度 119m |

|

|

|

|

|

「藤下(とうげ)若宮八幡神社本殿」 また明治十二年の修理の際の「棟札目録」では、 |

|

「若宮八幡神社道標」から西へ50mほど坂を上がると道標と「矢尻の井」(地蔵堂)があります。

|

壬-15.「矢尻の井」と 不破郡関ケ原町藤下 海抜 123m |

|

|

|

地図の中央辺り |

|

|

|

国道工事で枯れた泉 しかし国道工事の際、水脈を途切れさせ泉が枯れてしまいました。 |

|

矢尻の池(井) 箭先(せんさき=矢先)地蔵堂 |

|

「大谷吉隆の墓」 |

「大谷吉隆墓 七丁」 |

この地蔵堂で道は二つに分かれていますが右が中山道です。

先ほどのふたつに分かれた道が、また一緒になる所に道標があります。

道端の標識の概算緯度経度

| 北緯 | |||||||||

|

|||||||||

| 東経 | |||||||||

|

|||||||||

|

概算高度 121m |

|

新しい道路工事により碑の位置や経路が変わります |

三本杉登り口の概算緯度経度

| 北緯 | |||||||||

|

|||||||||

| 東経 | |||||||||

|

|||||||||

|

概算高度 124m |

|

標識板に沿って細い道を進むと階段があるのでそれを登ります。 |

|

壬-16.自害峰(じがいみね)の三本杉 不破郡関ケ原町藤下 海抜 126m |

|

|

|

位置は地図の中央下中間あたり |

|

|

|

町天然記念物 自害峰の三本杉 |

|

町天然記念物 自害峰の三本杉 |

|

黒血川 |

麓へ戻り西へ100mほど進みます

|

国道21号横断 概算高度 127m |

|

|

国道21号線を渡って180m程進むと左手(北側)に幟と階段があります。 |

|

08-1. 西.大谷吉継陣跡、中山道登り口 不破郡関ケ原町山中宮上 海抜 m |

|

|

|

この階段から「大谷吉継の陣址」と「墓」へ行けますが |

|

階段の両側に「宮上 大谷吉継陣址」碑と「若宮八幡神社」碑があります。 とりあえず階段の先まで画像で案内します。 |

|

「若宮八幡宮」右(東)に「宮上

大谷吉隆陣地 四十間」の古いの碑があり |

中山道へ戻ります。

中山道を更に西へ100m程進むと「高札場跡」の案内板があります。

|

17.間の宿高札場跡 不破郡関ヶ原町山中 概算高度 129m |

|

|

中山道の北側にあります。 |

|

|

「中山道 間の宿山中」(高札場跡)は地図の中央辺り |

|

高札場跡 |

「間の宿山中」碑から更に西へ80m程進むと「玉地区」へ向かう「東海自然歩道」口へ着きますが

先に中山道西の「鶯の滝」と「常磐御前の墓」まで行き再びここまで戻ります。

|

18.黒血川(口) 不破郡関ヶ原町山中 |

|

|

黒血川 |

「玉地区」への道へ曲がらず西へ50mほど進むと北側に地蔵堂があります。

地蔵堂の向かいから「鶯の滝」の音が聞こえてきます。

|

19.鶯の滝 不破郡関ヶ原町山中 概算高度 123m |

|

|

鶯の滝 |

|

|

「17.間の宿山中」碑から100mほど西へ進むと「鶯の滝」があります。 |

さらに西へ進みJR東海道新幹線の下を通り80mほどの右側に「常磐御前の墓」の標識があります。

|

20.常盤御前の墓 不破郡関ヶ原町山中 概算高度 133m |

|

|

常磐御前の墓 |

|

芭蕉と化月坊の句碑 |

この他、壬申の乱で「大海人皇子」の美濃国多(おおい=大井)領の荘官であった

「大炊(おおい)家之墓」は大垣市青墓の円興寺山の中腹にあります。

「大炊家之墓」源朝長之墓の近くにあり一段低い場所にあります。

(詳しくは「大垣城周辺の城・砦・陣屋址」の「22.円興寺城址」

または、「美濃中山道後編」の「源朝長の墓」の巻を参照して下さい)

|

20-1.大炊家之墓 大垣市青墓町 |

|

|

大炊家の墓 平安後期には、青墓の長者「大炊兼遠」(1105〜1161年)の |

先ほどの「18黒血川口」まで戻り

JR東海道本線の下のトンネルをくぐり、北へ進み「玉倉部」の激戦地へ向かいます。

|

18.黒血川(口) 不破郡関ヶ原町山中 |

|

|

黒血川 |

|

|

17.間の宿山中碑から70mほど西に玉地区へ抜ける「東海自然歩道」口があります。 |

途中東への三叉路へ来ます。

この道を東へ進むと「大谷吉継陣址」と「大谷吉継の墓」いけます。

このまま北の「玉倉部地区」へ向かいます。

|

大友軍が大海人軍を急襲した道 |

|

道の脇を「黒血川」が流れています。 |

|

転編、玉倉部邑 周辺 |

壬申の乱「転編」は「玉倉邑」(玉倉部地区)です。

ここは壬申の乱の激戦地で「黒血川」の源です。

しかし、古代の激戦の地も今は静かな山間の郷です。

|

|

壬申の乱「玉倉部」地区の名所旧跡図 |

ここには壬申の乱より古く日本武尊(やまとたけるのみこと)が東征の折

伊吹山の「荒神」を退治され休息された「腰掛石」や荒神の降らせる大氷雨により

高熱を発せられた疫を冷まされた「玉倉部清水」があります。

|

国道365号「玉」信号を西へ曲がり、1.5km程進むと北側に |

|

入ると道が見えますが、この道らしきものの右の草原を進みます。 |

|

何故かトンネルがあります。 |

|

トンネルをくぐり左へ |

|

壬-21.日本武尊腰掛石 不破郡関ヶ原町玉 概算高度 172m |

|

|

日本武尊(やまとかけるのみこと)の腰掛台 |

|

|

壬-21「日本武尊腰掛岩」は中央左 |

|

日本武尊(やまとかけるのみこと)の腰掛台 |

荒神が居ると言われた伊吹山(1377m)

|

伊吹山 |

国道365号を更に西へ400m程進むと「関ケ原鍾乳洞入口」の看板があります

|

|

「関ケ原鍾乳洞」案内板は左下部あたり |

|

この看板に従って北(右)折します。 |

北折して300m程の広い場所に出ます。

ここがかって旧陸軍の火薬庫があった場所です。

|

22.旧陸軍火薬庫跡 不破郡関ヶ原町玉 |

|

|

歩哨立場 |

|

|

22「旧陸軍火薬庫跡」は「関ケ原鍾乳洞」案内板の上あたり |

|

旧陸軍火薬庫跡 |

|

あちらこちらに遺構が点在します。 |

更に北へ150m程進むと「玉倉部の清水」があります。

|

壬-23.玉倉部の清水 不破郡関ヶ原町玉 概算高度 176m |

|

|

町史跡

玉倉部(たまくらべ)の清水 関ケ原鍾乳洞は画面鳥居の横に入口があります。 |

|

|

壬-23「玉倉部の清水」は中央左端あたり |

|

日本武尊奮跡碑 |

|

清水の水が以前より少なくなったように思います。 |

|

日本武尊の伊吹山荒神伝説 |

|

「居醒の清水」 この伊吹山荒神伝説が隣の滋賀県にもあるので紹介します。 『「居醒(いさめ)の清水」と呼ばれ、「古事記」、「日本書紀」にも記載されている |

「玉倉部の清水」から県道229号を東へ戻り途中交差点から「広域農道」を北へ1.5km

激戦の地「玉倉部大橋」へ

|

壬-25.玉倉部大橋 不破郡関ヶ原町玉 |

|

|

玉倉部大橋 |

|

|

壬-25「玉倉部大橋」は中央上部あたり |

|

大友軍はこの玉倉部から不破の藤下へ奇襲を掛けましたが激戦の末、 |

玉倉部大橋から国道365号を東へ250mほどの北側の山に「玉神社」があります。

|

壬-26.玉 神 社 不破郡関ヶ原町玉 概算高度 170m |

|

|

立派な神社ですが縁起碑などはありません |

|

|

壬-26「玉神社」は中央上部あたり |

|

国道側の下の階段は普通ですが、その上の階段は |

結編は「壬申の乱」決戦の地近江「瀬田の唐橋」へ向かいます。

|

結編、近江国瀬田 編 |

|

壬-29.瀬田の唐橋戦い跡 滋賀県大津市瀬田 (未訪問) |

|

シルバーの散歩道「壬申の乱と不破関址」