|

�V���o�[�̏�s�隬�̎U�����u��_����ӂ̏隬�O�T�v�i�{���s�j�̏隬�����^���܂����B

|

�@

|

�{���s �s�����Q�R�ӏ��̏隬���Љ�܂��B |

|

D.�{���s |

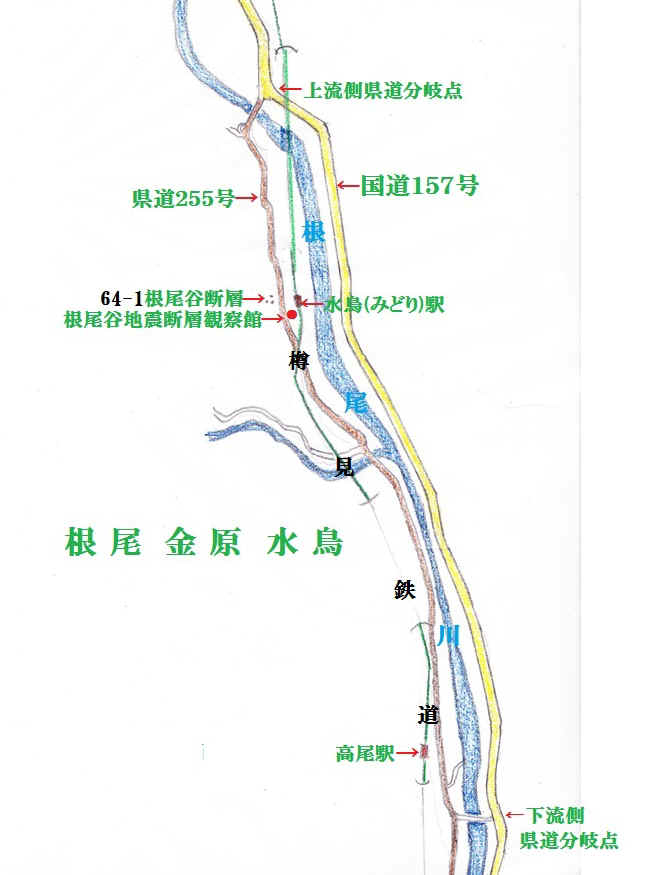

48.���`����i�{���s���`�j�A 49.�y�C�i�����)�����(�{���s�y�C���k���~640�j�A 50.�Ԗ�(���ڂ�)����i�{���s���O�F���ߥ�ŏ掛�j�A 51.�����i�₢)����(�{���s����j�A 52.���̏���i�{���s����j�A53.����w�����i�{���s����j�A 54.�R����勏�ٚ��i�{���s���R���j�A 55.�R����Ձi�{���s�R���E����̐X����) 56.�@�ю���� �i�{���s����E�R����̐�j�A 57.�S���R����i�{���s���@�ю���̉�)�A 58.�|����� �i�{���s����E�S���R��̐�̔����j�A 59.������i�{���s�O�R�͓��j�A 60.�h�����l�̏�Ձi�O�R�����j(���{���S�{����)�A 61.�����隬(�Ԑ�)�i�{���s�����j 61-1.����������f�w-1�i�{���s���������V�z�j 61-2�V�储�Ƃ�-1��~�����i�{���s�����j 62.����(�ЂȂ�)�㊯�����i�{���s�����j 62-1�V�储�Ƃ�-2������i�{���s�����j 63.�F�Îu�����i�{���s�����Ï�j�A 63.��(�����ǂ���)�����i�{���s�������j�A 64.��������i�{���s���������j�A 64-1.�����J�f�w�i�{���s���������j�A 64-2.���n�̍��i�{���s�����������j�A 65.���������i�{���s�����s��j�A 66.�_��(�����ǂ���)�����i�{���s�����_��(�����ǂ���) 67���̓a�l���~���i�{���s�������=�o���K���[���j �A 67-1.��W�l�̐��i�{���s�������j 67-2.����������f�w-�Q�i�{���s�������j 68.���̓a�l���~���i�{���s������=�����_�Ёj�A 69.��������i�{���s��������=�fᵖ�(�����̂�)�_�Ёj�A 69-1�V�储�Ƃ�-3��O�m�i�i�{���s�������j 69-2�������d���i�{���s��������j 70.�\���a�l���~���i�{���s�����\���㌴�j 70-1.�\�����R�_���i�{�������\���@���R�_�Ёj |

|

|

|

�@

|

48.���`�隬 �{���s���`�@�@�C���@�Q�O�� |

|

|

�u���`�隬�v |

|

|

|

���`�隬 |

|

|

���`�隬 |

|

|

�W�������猩���u���`�隬�v���u���ѐ��h�v |

|

�u���ѐ��h�v�ォ�猩���u���`�隬�v |

�����Ⴂ�Łu�Z�\�����v

|

��Ղł͂Ȃ����Ɗ��Ⴂ���ĖK�� |

|

����ɂ��傪����u��\���v�̉Ƃł����B |

|

�u�V���o�[�̎U�����v������ȖK������Ă��u����J���܂ł��v�ƁB |

�@

|

49.�y�C���隬 ���{���s�y�C �~�����@�@�C���@�W�� |

|

|

�隬�肠�� |

|

|

|

�y�C���隬 |

|

|

�y�C���隬(�~����) |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���w��j�Ձ@�y�C���隬 �@�y�C����͌ËL�^�ɂ��Ή����������ق̒n�Ƃ����邪�n���̎���͖��炩�łȂ��B �@�y�̎���Ɏ����Ĉ�t�����A���㋏�Z�����̌�A��������Y�i�̂��̐ē����O�j�����Z�����Ɠ`������B �@�i�\�N�Ԓr�c�����̉Ɛb�Ћ˔��E�q�傪�v�Q������ďZ�Ƃ������i�\�l�N�i�P�T�U�P�j�y�C����̐܂�d�v�Ȗ������ʂ������̂Ɛ��肳���B �@�V���\���N�i�P�T�W�T�j����ɓ��璼�����Z���Η̂��A���̒n���x�z�����B �@�����͖L�b���ɏ]�����c������ɉ�����Ĉɓ��R���ɂĐ펀�����B �@�̂�����i�̂������j�������Č��Ă��̂��~�����ł���Ƃ�����B �@���̎�����y�C�隬�Ɛ��肵�A���a�\�l�N�l���\�ܓ� ���̎j�ՂƂ��Ďw�肳�ꂽ�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�{���s����ψ���j |

|

|

|

�������͂ލ��Ղ��킸���ɖʉe���c���Ă��܂��B |

�@

|

50.�Ԗ��i���ڂ��j�隬 �{���s���O�i���߁j�@�ŏ掛�@�@�C���@�@�P�S�� |

|

|

|

�Z�E����̘b�̂�(�����m�F�Ȃ�) |

| �@ |

|

�Z�E�̘b |

�@

|

51.����(�₢)�隬 �{���s���� �C���@�@�P�V�� |

|

|

|

������� |

|

|

�����隬 |

|

|

|

���ɖ傪�����Ă��܂����B |

|

�C���^�[�l�b�g���u����̂Ƃт�v���ɂ���u�������@�v���Q�l�� |

|

�[���̖Z���������ɂ�����炸���l���Ή����Ă������� |

|

��̗����ɂ͖x�̐Ղ�����܂��B |

�@

|

52.���̏隬 �{���s���� |

|

|

|

��Տꏊ�s�m�F (�����s�m�F) |

|

|

�n���̐l�ɕ����ĉ������10�l10�F�̉ł����B |

|

��h�e�̊`������� |

|

����l�͍����R�O�R�̐M���u����v�̒҂͈ȑO���u���̏�v�ƌĂ�ł����B |

|

�ŋ߂܂ł������������I |

�@

|

53.����w���� ���{���s����@�@�C���@�S�S�� |

|

|

�@ |

|

|

�T�Q�u����w������v |

|

|

|

�����P�T�V�́u�{�����w�Z���v�̐M���𓌂֓���V�O���قǂ̓쑤�̌��������e�Ɂu����w���Ք�v�������܂��B |

|

|

�@

|

54.�R����勏�ِ� ���{���s���R���@�@�@�C���@�@�T�R�� |

|

|

�m�F�肠�� |

|

|

�R����勏�ق͐D���w�̐��� |

|

|

|

�M���S���u�D���w�v�v���b�g�z�[�����ɂ���܂� |

���~�̎�����X�ɉ��܂���

|

�����|�M�̒��Ԃ̉��ɖ傪�����܂� |

|

�Ăђ|�M�̎��͂ɉ����Đ��̕��֕����ƒ|�M����Ė��邢���֏o�܂����B |

|

�j���@���g�����t�Z���Ձ@���Z���R���� |

|

|

�@

|

���̏�Ձ@�o�R ���{���s�R������i����̐X�����j |

|

|

���n���K�� |

|

|

�R���隬�E�@�ю��隬�E�S���R�� |

|

�摜������ |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

�u����̐X�v�o����ɒ��ԏ�i�����j������Ԃ͂����ɒu���ēk���œo��܂��B |

|

�Óc�D���̈ꐶ |

|

�@ |

�@

|

56�@�ю��隬 �{���s����i�R����̐�j |

|

���n���K�� |

|

57�S���R�隬 .�{���s����(�@�ю���̉�)�A |

|

���n���K�� |

|

58�@�|���隬 �{���s����(�S���R��̔���) |

|

���n���K�� |

�|���隬���S���R���̔������ɂ���悤�ł��B

|

59.���隬 ���{���s�O�R�͓��@�@�C���@�P�R�S�� |

|

|

��m�F�摜���� |

|

|

����͖{���J���g���[�k |

|

| �@ |

|

���隬�� |

|

�n���̐l�Ɍ��킹��Ɓu�n���ω������邾������v�Ƃ̂��Ƃł��B |

|

|

|

���隬��̗��ɂ� |

|

������̈ʒu���T���Ȃ�������A���̏W���ɗB��̂��X�u���G�v��T���Ă��������B |

|

���隬�̍� |

�@

�@

|

60.�h�����l�̏隬 �i�{���s�O�R(���{���S�{����) |

|

�j�֊O�R�隬�肠�� |

|

|

�h�����l�̏�Ձi�O�R�隬�j |

|

|

�����V�X�������⓻�̓���Q�O�O���̓��H�������u�O�R��j�v�̐���������B |

|

�O�R��j�P�i�z��܂ł̌o�܁j |

|

�O�R��j�Q�i�z���̌o�܁j |

|

���K�ꂽ���͋C�t���܂���ł������A��Ղ̉��̃J�[�u�̏��ɢ�隬��v������܂����B |

|

|

�@

|

61-1.���������ꊈ�f�w ���{���s���������V�z�@�@�C���@�P�S�V�� |

|

|

�s�w��L�O��(�V�R�L�O�� |

|

|

�u���������ꊈ�f�w�v |

|

�����n���ɂ� |

�@

|

6�P-2.�V�嗎�Ƃ� ���{���s�����@�@�C���@�P�R�V�� |

|

|

|

�����P�T�V���������ɓ���Ɓu�P�����v�̈ē����ڗ��̂łP�T�V���̘e���i���P�T�V���j�ł������ɕ�����܂��B |

|

|

|

�P���@�t�R���n�� |

|

|

�@

|

61������(��)�� ���{���s���� |

|

|

�u�֒r�v |

|

|

|

�u�֒r�v�̓�(����157��)���Α��ɂ���K�i��o�� |

|

�����o�������Ɂu��v���K���������̂ŃV���^�Ǝv�������u�R�̐_�v�����Ղ肵���K�ł����B |

|

���炵�����̂�H���ēo��Ə��X�ɐԂ��Y�����߂Ă���̂ł���ɉ����ēo�邱�Ƃɂ����B |

|

�����隬���H |

�@

|

6�Q.�����i�ЂȂ��j�㊯���� ���{���s���� |

|

|

���̓����Q�T�O���قǐi�ނƃR�~���j�e�B�o�X�u���������فv�̃|�[�������� |

|

|

�����㊯���� |

|

|

|

�u�j��

�����㊯���Ձv���̗��ɂ� |

|

���Ɍ�����̂��w�ɂł��B |

�{�ʂ�̍�̏�ɂ͒M���S���u�����w�v������܂�

|

�M���S���u�����w�v�̏�̓��H��k�֓˂����蓌���u���R�_�Ёv�����܂��B |

|

�u�����w�v�̊Ŕ̉E�ɂ������ɃK�[�h���[���������܂��� |

�@

|

6�Q-1.�V�嗎�Ƃ� ���{���s�����@�@�C���@�P�S�V�� |

|

|

�M���̖{�莛�U�߂̔g�y |

|

|

�ڈ�́u�����w�v�k�̋�����쉈���ɖk�ւ̂ڂ�A |

|

�u�V�嗎���v�ւ̉���� |

|

�~�����P���@�t�R���n�i�V�嗎���j |

|

|

|

�K�i������āu�M���S���v���H�����i�ނƔ肪�����Ă��܂��B |

|

�u�����~�����R���n�v�肪����܂��B |

�P���@�t�R���n�� |

�����n��̂W�隬

|

63�D�F�Îu�隬 ���{���S�����F�Îu�Ï�@�@�C���@�P�T�P�� |

|

|

�F�Îu�隬 |

|

|

|

�u�F�Îu�隬�v |

|

|

|

�F�Îu�̂��� |

|

�ڈ�ƂȂ�n���̉Α��� |

|

�~�G�͌����Q�T�T���͒ʍs�~�߂ł��B |

|

�x�����������N�ԁi�P�R�R�S�`�P�R�R�W�j�Ɍ��Ă��Ɠ`������B |

|

�Α��ꂩ���R�O�O���قnj����Q�T�T����i�ނƃw�A�s���J�[�u����Ղł��B |

|

|

|

����͐�������隬�܂ōs���Ă݂悤�Ɠo��n�߂܂����� |

�@

|

64.�����隬 ���{���s���������@�@�C���@�P�X�V�� |

|

|

|

|

|

������̗��j |

|

�����隬 |

|

��e�n�� |

|

�R��n�� |

�@

|

64-1.�����J�n�k�f�w ���{���s������������(�݂ǂ�)�@�@�C���P�T�U�� |

|

|

�����̒f�w�ʐ^�� |

|

|

�����J�n�k�f�w�͍����P�T�V���̑Ί݂ɂ���̂� |

|

�u�V�R�L�O�������J�f�w�v�� |

|

|

|

���w����ʓV�R�L�O���u�����J�f�w�v |

|

|

|

�����n���ɂ� |

�@

|

�U4-2.���n���� ���{���s���������� |

|

|

|

|

�V�[�Y�����͒��ԗ����T�O�O�~������܂��B |

�@

|

�U5.�����隬 ���{���s�����M�� |

|

|

�u�M���v�̗R�� |

|

|

������ |

|

|

|

�R�̒���(��̋ȗ�) |

|

|

|

�u�O�̋ȗցv���u���ȗցv�܂ł��炢�o��Ȃ����Ɓu����_�Ёv�܂œo�蓹��T���܂������ʖڂł����B |

|

|

�@

|

6�U.�_���隬 ���{���s�����_���@�@�C���@�P�X�X�� |

|

|

�_���ƌĂ��킯 |

|

|

�u�ɂ��ɂ������q�v�i����������ψ���s�j��� |

|

�u�_���隬�v�����߂����Ȃ��|�C���g |

|

�s�w��L�O��(�j��)�_���隬 |

|

�}�Ȍ��z�̐Βi |

|

�㕔��s�͈ӊO�ɍL�����݂́u�z�K�_�Ёv���J���Ă��܂� |

|

����͍ō��ɋC��t���ĉ���ĉ������B |

���́u���̓a�l���~�Ձv�ł��B

�����P�T�V���֖߂�A�k�サ�܂��B�Q�O�O���قǂŁu�������w�Z�v�e���čX�ɂQ�O�O���قǐi�ނ�

�O���H�֗��܂��B

�O���H�ɂ͐M���@���W��������܂���B

�u�L�����v��o���K���[���}�������v�̏����ȕW�����ڈ�ł��B

|

�O���H�̖ڈ�́u�L�����v��o���K���[�����v�̊Ŕł��B |

���炭�i�ނƍ������J��ɉ˂���u��勴�v��n���

���̍������u���̓a�l���~�v�肪�ڂɓ���܂�

|

67.���̓a�l���~�� ���{���s�������@�@�C���@�P�W�P�� |

|

|

|

|

�s�w��L�O���i�j�ցj�@���̓a���~ |

|

�o���K���[���͓y�ۂɈ͂܂�Ă��܂��B |

�Ăэ����P�T�V���֖߂�X�ɖk�i�݂܂��B

|

67-1.��W�l�̐� ���{���s�������@�@�C���@�P�X�U�� |

|

|

�����P�T�V�����u�������w�Z�v�����T�O�O�����̍���(����)�ɔ肪����܂��B |

|

|

|

�����u���W�l�̐��v�̓`�� |

�@

|

67-2.�����J�f�w ���{���s�������@�@�C���@�P�X�O�� |

|

|

���w����ʓV�R�L�O��(�����P�X�N�Q��) |

|

|

�F�̑т��f�w�� |

|

���̏��L����ʘH��������\�l�N(�P�W�X�P)10��28���A�ߑO�U���R�V���A�}�O�j�`���[�h�W�D�O�� |

|

�����n���ɂ� |

�@

|

68.���̓a�l���~ ���{���s�������@�@�C���@�Q�O�V�� |

|

|

�u���v�͈ȑO�u�����v�ł����B |

|

|

|

�����_�Љ������u���̓a�l���~�Ձv�ł��B |

|

|

|

�������n��̓����߂��̐��g�^�������̉Ƃ̎�O�𓌂֓���܂��B |

|

�u���~�Ձv�͐��g�^�������̉��̈�i��������ȏꏊ |

����隬�͍����P�T�V�����X�ɖk�ւP�D�T�����قǐi�݂r���J�[�u�ō��o����

�E���̓������֓������u�f���j�_�Ёv�̉����隬�ł��B(����������Ȃ�)

|

69.�����隬(�f��_��) ���{���s��������@�@�C���@�Q�T�W�� |

|

|

�ڈ�͍��������n��́u�f���j(�����̂�)�_�Ђł��B |

|

|

|

�����P�T�V������u�fᵖ�(�����̂�)�_�Ёv�֓���܂� |

|

|

|

�u�fᵖ�(�����̂�)�_�Ёv�Ɠǂ݂܂� |

|

���̐_�Ђ̏�ɏ隬������܂����A���ݓ��̐����Ȃǒn���ōl���Ă���B |

�u�V�嗎�Ƃ��|�R�v�͍�����Ί݂̌����Q�V�O���e�ł��B

�u�f���j�_�Ёv����r���J�[�u��߂��č�����Ί݂֓n��A�����Q�V�O���̍����_�t�߂�

�R���O�V�i�R�ňē������H�e�ɂ���܂��B

|

69-1.�V�嗎�Ƃ��i�R�j ���{���s��������@�@�C���@�P�R�V�� |

|

|

�P���@�t���B������u�O�m�i�R�v |

|

|

�@ |

|

�P���@�t�R���n�i�O�m�i�j�i�P���@�t���B��������j �P���@�t�R���n�� |

�����P�T�V�����X�ɖk���Q�������̓����ɍ������d���������܂��B

|

69-�Q.�������d�� ���{���s��������@�@�C���@�P�R�V�� |

|

�����J�ɕ����̖�����������̌���

|

�M������ɓd�C���������\�� |

|

|

�@�������d�����߂����P�D�T�������Łu�\��(�̂���)�v�̓���

�{���s�c�o�X�u���Ì��v�o�X�₪����܂��B

|

70.�\���a�l���~�� ���{���s�����\���㌴�@�@�C���@�Q�X�W�� |

|

|

�\���a�l���~�� |

|

|

|

�\���̓��� |

|

�����֓��蓹�Ȃ�ɐi�ނƏ��ΐ�������O���H�֏o�܂��B |

|

�����̈�ԉ����u�����\���㌴�v |

|

��l�̂��N���̎p���������̂œo���čs�����ɂ��܂����B |

|

�u�a�l���~�v�͂��̏�̖̖����ꏊ�ɂ���Ƃ̎� |

|

�����������炸�E���E�����Ă�Ɓu���̉E�̗т̒��I�v�Ɖ����琺��������̂ŗт̒��ցB |

|

�\���̓a�l���~�� |

�ߏ��ɂ��a�l���~�ƊԈႦ�����ȉƉ�������܂��B

|

�C�m�V�V�����l�Ƃ̒����삯�����Ă��邻���ł��B |

���̓��̏I�_���m���߂܂����B

|

���������Ȃ��Ԃ����Ă݂����Ɛi�݂܂������A���ɂ͗����t�A�͗t�Ŗ��߂�� ���̒n�_�Łu�����\���v�T�K�͏I���I |

�\���̒��S���֖߂�r���ɓ`�����`�������́u�\�����y�v�̔��R�_�Ђ�����܂��B

|

70-1.�\�����R�_�� ���{���s�����\���㌴�@�@�C���@�� |

|

�@

|

���R�_�� |

��قǂ̎O���H���E�i�ނ��T�Om�قǂŃQ�[�g���܂��Ă��܂����B

�ȑO�͂��̉��ɂ������̏W���������Ė؍ނȂǂ̎Y�ƂŐ������Ă��܂������A

�O������̈����ȍޖ�Ƃ̌��ĕ�(�Q�~�S�����̗��s)�A

�q���̒ʊw��~�}��Â̐������ނ̖��ō��͏Z��ł��܂���̂œ~�̓Q�[�g����Ă��܂��B

�����P�T�V���͓~�G�͂����ŏI�_

|

�����P�T�V�����͑��̓�����k�Ȃ���~�G�̓Q�[�g�������Ă��܂��B |

���̓����̃o�X��I�_�u���Ì��v�ɂ͂P�����{�͗���悤�ł�

|

�{���s�c�o�X�������͂W�{����悤�ł��B |

�����M���̐l�ł��u�\���͐Ⴊ�[���v�ƌh������\����

���܂�ď��߂ė��܂����B�u�\���̓a�l���~�v��T�����߂ɂR�x���ԂŔ���ė��āA

����Ɠa�l���~�������܂����B

�Ⴊ���������ǂ��Ȃ�Ɠ~�������̌F�⒖(����)���o�ĕ|���ł��B

�����n�ʂ��@���ĐH�ו��������������Ղ���������܂����B

�n���̊F����e�Ȑl����ł����B

���肪�Ƃ��������܂����B

�s��ō����I��鍠�A���̓_���̒�̓��R�W���́u���R���~�v�u���R�隬�v�֏o�����悤�Ǝv���Ă��܂��B

����t�A�����ԈႢ�Ȃ��ړI�n�ɍs����悤���ē����ł���u�V���o�[�̎U�����v������������\��ł��B

���́u�n�����������O�U�v���̗K��J�ցI

�V���o�[�̏�s�隬�̎U�����u��_����ӂ̏隬�O�T�v�i�{���s�j