|

|

|

愛知県犬山市大字犬山 |

シルバーの城郭城跡の散歩道「小牧・長久手合戦の主要城砦跡」

|

|

|

愛知県犬山市大字犬山 |

小牧・長久手の戦いは、織田信長亡き後、頭角をあらわしてきた徳川家康と羽柴秀吉は信長の

次男信雄(のぶかつ)が秀吉に篭絡(ろうらく)された三家老を切ったことから対立は表面化し合戦となりました。

この時、小牧城・犬山城はじめ周囲の城や砦が陣として徳川家康・豊臣秀吉の両軍に使われました。

小牧・長久手の合戦関連の犬山城周辺の砦城跡と桃太郎神社と伝説に関する史跡を紹介します。

|

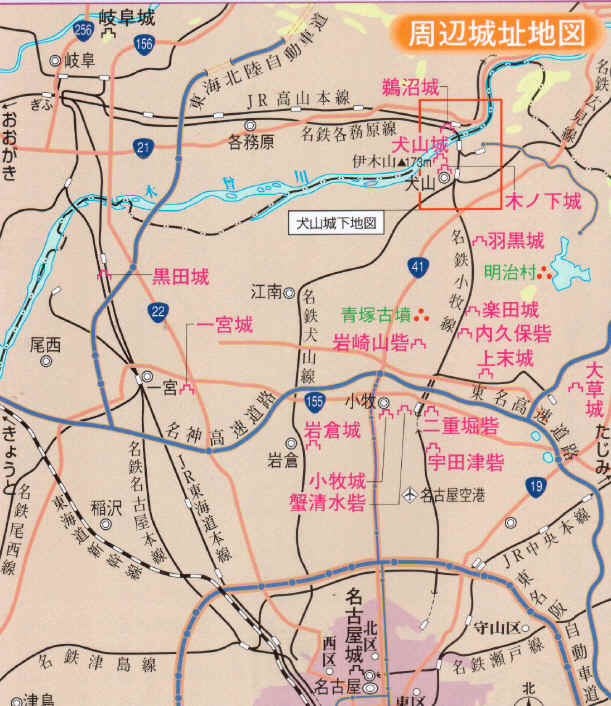

犬山付近の城跡 |

|

|

犬山城・小牧城周辺の城館郭 |

|

小牧・長久手の合戦当時の関連 |

|

| 犬山城、羽黒城、小口城、小折城、小牧城、刈安賀城、清洲城、比良城、 前田城、蟹江城、星崎城、岩崎城、小幡城、竜泉寺城、上条城、 |

|

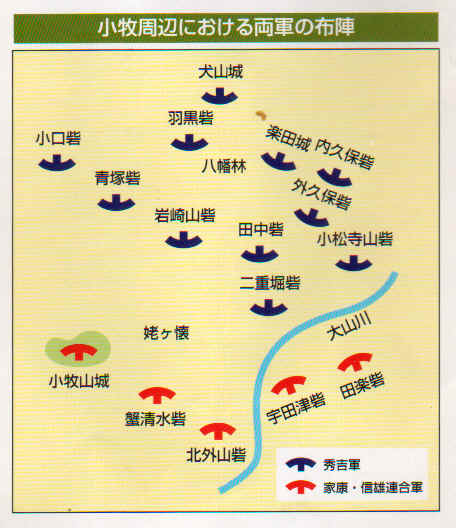

小牧周辺の両軍の布陣図 |

|

| 秀吉軍:犬山城、羽黒砦、楽田城、内久保砦、外久保砦 田中砦、二重掘砦、岩崎山砦、青塚砦、小口砦 小松寺山砦=11ヶ所 家康・信雄連合軍:小牧山城、蟹清水砦、北外山砦、宇田津砦、 |

小牧・長久手の戦いと陣城(じんじろ)

織田信長亡き後、頭角をあらわしてきた徳川家康と羽柴秀吉は信長の次男信雄(のぶかつ)が

秀吉に篭絡(ろうらく)された三家老を切ったことから対立は表面化しました。

|

池田恒興(つねおき) |

|

|

|

美濃大垣城主 一夜にして犬山城を奪取する 長久手で家康軍に追いつかれる |

家康軍は急ごしらえの陣城で対応

織田信雄(のぶかつ)に味方する家康は秀吉軍の侵攻が予想される尾張・伊勢を固めることとした。

急を要することなどで、全くのゼロから陣城を築く時間はなく、以前に城ないし砦として使われた

物に手を加え再利用することとなった。

小牧・長久手の戦いの拠点

家康軍の本陣は小牧山城、信雄は清洲城と先鋒の犬山城、岩倉城、そして幾つかの城址や砦跡

(蟹清水砦、宇田津砦、外北山砦、田楽砦)を築いて布陣する。

秀吉軍は大阪から侵攻し、家康が頼りにしていた犬山城を一夜にして、無傷で奪い拠点とし、羽黒城、楽田城、

内久保砦、岩崎山砦、上末城、などを陣として対峙しました。

両軍の陣城を以下に順次 紹介します。

小牧・長久手合戦時の両軍が布陣した城砦

秀吉軍

|

01 犬山城 |

|

|

秀吉軍の本拠 |

当時の羽黒城は廃城となっていたので砦として急遽利用しました。

|

02 羽黒城跡 梶原景親 |

|

愛知県犬山市羽黒字城屋敷 |

|

|

|

始祖は梶原景時の孫 |

| 県道27号線羽黒交叉点 羽黒城跡は県道27号線の交叉点を東へ100m程入った場所にあります。 |

|

|

|

| 石碑も説明文もなし 交叉点を東へ進み「興禅寺」の手前を塀に沿って北へ曲がり、巨木ムクの木あたりの東一帯に竹薮が見えてきます。 竹薮周辺を一周しても説明文も石碑も何もありません |

|

| 小牧・長久手合戦 1584年(天正12年)、羽柴秀吉と徳川家康・織田信雄(のぶかつ)連合軍の小牧対陣時、 秀吉方の武将森長可(ながよし)が、廃城跡に進出して布陣しました。 それを知った徳川家康は、酒井忠次らに羽柴攻撃を命じました。 両者は八幡林で激戦を展開しましたが、徳川方の猛攻をうけて、森軍は犬山城めざして敗走しました。 その後、羽柴秀吉が羽黒城跡を修築し、砦に改造。 山内一豊・堀尾吉晴らに守備させたが、合戦後に破却されました。 |

|

楽田城は現在楽田小学校となっています。

|

03 楽田城跡 織田久長 |

| 愛知県犬山市楽田 |

|

|

|

望楼の櫓は元祖「天守閣」 |

現在、楽田小学校の敷地の一角に、城碑が立っています。

|

小牧対陣の時には、羽柴秀吉麾下(きか)の武将 堀秀政が守備していました。 そして秀吉自身も、犬山城からこの城に一時移りました。 |

|

現在は名古屋経済大学の構内となっています。

|

04 内久保砦跡 羽柴秀吉 |

| 愛知県犬山市楽田内久保 |

|

|

|

1584年の小牧対陣の時、羽柴秀吉方の砦として築かれ東西九間(16m)、南北13間(23m)の規模と言われています。 |

| 名古屋経済大学の通学路脇の三明神社付近を捜しましたが、それらしき場所は見当たりませんでした。 | |

|

05 外久保砦跡 羽柴秀吉 |

| 愛知県小牧市久保一色 熊野神社 |

|

|

| 久保山の西端に設けられた砦で、比高34mの丘の上に築かれた 東西二十三間(41m)、南北十六間の規模でした。 守将・兵力ともに不明です。 長久手の合戦後は、秀吉自らが本陣の楽田城からこの砦に出て 全軍を指揮したと伝えられ、太閤山と呼ばれています。 現在の熊野神社社地一帯が砦の位置と考えられます。 社殿前には砦跡を紹介する案内板、北西へ伸びる道の先には砦跡を 示す石碑が建てられています。 |

|

|

| 熊野神社裏の山頂には少し平らな場所があり、ここが砦跡と思われます。 | |

田中砦跡は国道155号線沿いにあり、隣は三ツ山公民館になっています。

|

06 田中砦跡 羽柴秀吉 |

| 愛知県小牧市東田中 三ツ山古墳 |

|

|

|

秀吉方の砦で、堀長政、蒲生氏郷、加藤光泰などの将が |

| 両軍ともにわか作りの陣城で対決したため、少しでも高台の場所は古墳でも何でも利用したと思われます。 | |

二重堀砦は民家の横にあり、大変分かりずらい場所にあります。

|

07 二重堀砦跡 羽柴 秀吉 |

|

愛知県小牧市二重堀 |

|

|

|

ここも住宅地となっています |

| 分かり難い場所にあります 現在の所、とりあえず民間アパート「クレール(CLAIR)」を尋ねて、その北側の田圃の向うにあります。 |

|

| 車では入れません 車の方はアパートの前に置いて徒歩で入ってください。 |

|

| 「日根野備中守弘就砦跡」 現在はここも住宅地になってしまいましたが、水野氏宅西南隅に接する道路沿いのところに、 「日根野備中守弘就砦跡」と刻まれた碑文が置かれています。 これは同氏宅の裏にある竹薮の中にあったものを 移したものです。 砦の位置は耕地整理のため、当時の跡はとどめないが、二重堀の集落に北あたりにあったとされています。 |

|

|

08

岩崎山 羽柴秀吉 |

| 愛知県小牧市岩崎字独山 |

|

|

|

秀吉の砦 |

|

09 小松寺山砦跡 羽柴秀吉 |

| 愛知県小牧市小松寺 八所社 |

|

|

|

小松寺山砦には二つの砦、西砦は小松寺のあたり、 |

|

10 青塚砦跡

羽柴秀吉 |

| 愛知県犬山市楽田大円 青塚古墳 |

|

|

|

国史跡の前方後円墳 |

|

11 小口砦跡

羽柴秀吉 |

| 愛知県犬山市 |

家康軍

|

12 小牧山城 徳川軍 |

|

| 愛知県小牧市堀の内 小牧山 | |

|

|

|

|

信長が城を築き、家康が本陣にした小牧山の山頂にあります。 城内は考古・民俗・歴史資料が展示され、小牧・長久手の戦いのパノラマと映像解説もあります。 |

|

|

小牧山は昭和五年、尾張徳川家十九代徳川義親氏から小牧市に寄贈されました。 |

|

|

13 蟹清水砦跡 織田与四郎 |

| 愛知県小牧市小牧4丁目 |

|

|

|

現在は住宅地 |

砦の規模は東西四十六間(83m)、南北六十一間(110m)と伝えられています。

砦跡は小牧御殿跡の北にあり、1945年(昭和20)ころまでは堀跡、土塁跡などが

残っていましたが、その後の住宅開発により

駐車場などに変化し現在は駐車場の隅に石柱のみとなっています

| 砦は、江戸時代には小牧御殿の庭園の一角になっていて、清水が湧き蟹がいたことからその名が付けられたのでしょう | |

|

14 北外山砦跡 徳川軍 |

| 愛知県小牧市北外山字城島 小川氏宅 |

|

|

|

小牧・長久手の合戦時に、北外山の古城を修復して造られた連砦。 |

|

個人のお宅が城址です。 |

|

|

15 宇田津砦跡 徳川 家康 |

| 愛知県小牧市北外山 東海ゴム構内 |

|

|

|

哥津(うたつ)の森 |

東海ゴム㈱

この地は昔、宇田津という鞍作りの名工が居住していました。

古より「哥津(うたつ)」とも書き、近来は不発(ふたつ)とも書かれています。

東海ゴム株手前の県道25号線に架かる橋の名前は「不発橋(ふたつばし)」です。

|

|

| 哥津(うたつ)の森 現在はその遺構はなく、東海ゴム工場敷地内に「哥津(うたつ)の森」と呼ばれる小さな森が茂っています。 守衛さんにお願いすれば、気軽に案内してくれます。 |

|

|

16 田楽砦跡 徳川・信雄連合軍 |

| 愛知県春日井市田楽 |

|

|

|

現在は住宅地の中 |

蚊帳の外

|

17 木ノ下城跡 織田広近 |

| 愛知県犬山市犬山字愛宕 |

|

|

|

犬山城の前身 |

| 城跡は愛宕神社 犬山市役所の県道27号線向かいの道を西へ入ったところに、愛宕神社があり、そこが城址です。 |

|

|

見つからない銀名水 |

本殿高台が城の主殿跡 |

愛宕神社

慶長十一年(1606年)、鍛冶屋町の鍛冶屋兼常が、当時廃城となっていた、この場所に天台宗の愛宕山長泉寺延命院

を建立したい旨を時の犬山城主小笠原吉次に願い出て、将軍地蔵を祀ったのが始まりです。

その後

前原新田入鹿山白雲寺の良陳らが住僧となっていましたが、

明治初年の神仏分離政策により、寺は廃され神社として現在に至っています。

| 金名水・銀名水 境内にある金名水と神社西南約100mの大榎の下にある銀名水は城の井戸として掘られたものと言われています。 |

|

| 白巌水 境内にある手水石にある白厳は織田信康(織田信長の叔父)の号名です。 |

|

|

18 上末城跡 落合勝正 |

| 愛知県小牧市上末 |

|

|

|

上陶城とも書きます。 |

|

19 大草城跡 西尾道永 |

| 愛知県小牧市大草

文安年間(1444~49)に、西尾道永が築城したとされています。 |

|

織田長益像 |

|

織田信秀(信長の父)の十一男。 |

|

20

岩倉城跡 |

| 愛知県岩倉市下本町 |

|

|

|

織田信長に攻められて落城 |

| 当時の城は東西91m、南北約170m標高10mの台地の上にあり内外二重堀があったといわれ、 城跡の南側には現在も丸の内とか外堀という地名が残っています。 |

|

|

城址の向かい側にはトイレもあります。 |

|

|

21 一宮城跡 関十郎右衛門 |

| 愛知県一宮市本町3丁目 |

|

|

|

現在城址には銀行が建っています。 |

|

三菱東京UFJ

一宮支店 |

| UFJ銀行玄関脇に城址碑 当時の城域は東西50m、南北90mほどの規模であったといわれています。 |

|

|

22 黒田城跡 山内盛豊 |

| 愛知県葉栗郡木曽川町大字黒田 |

|

|

|

一国一城令で廃城に |

木曽川町黒田小学校のJR東海道線側の一角に城址公園として整備されています。

|

|

| 黒田小学校 現在、地元では、山内一豊生誕の城として喧伝され黒田小学校の一角に 「城址碑」が建っています。 |

|

|

23 鵜沼城跡 大沢氏 |

|

|

岐阜県各務原市鵜沼南町 |

|

|

犬山城の対岸にある岩山が鵜沼城跡です。 |

|

|

|

|

|

鵜沼城址の対岸に犬山城が見えます |

|

|

|

|

|

上流(桃太郎神社付近)から見た鵜沼城跡の岩山 |

|

| 24 猿啄(さるばみ)城跡 | |

| 城主 多治見修理 | |

| 岐阜県坂祝町勝山 | |

| 現在は展望台 犬山にある桃太郎伝説で鬼退治の猿が、このあたりで鬼にかみついて戦ったと言う 昔話を後世の城主が城の名前にして伝えたと言い、今も城跡が残っています。 |

|

|

|

|

| 下流より見た猿啄城跡展望台 | |

|

|

|

| 桃太郎神社から見た城跡 | |

|

|

||||||

|

猿啄城物語 応永十四年(1407)の頃は西村豊前守善政(にしむらぶぜんのかみよしまさ)の城であった 享保三年(1530)清和源氏土岐氏流で斎藤道三に仕えていた田原左衛門尉頼吉は大泉寺の正斎会に出かけていた西村善政を急襲して討ち城を乗っ取り猿啄城主となった 天文十六年(1547)頼吉は大泉寺の慣例により正月四日新年斎会に出かけたが、今度は自分の家臣である土岐氏流の多治見修理に襲われ討ち死にした 多治見修理は井ノ口に出任し、斎藤道三の情を受けて羽振りをきかせ義龍、龍輿に仕えた 永禄八年(1565)八月信長は稲葉山城の外郭をなす東濃諸城を攻略しようとして美濃に侵攻した 織田信長は鵜沼城攻略を木下藤吉郎に任せ猿啄城攻撃に向かった。猿啄城を守る多治見修理の軍勢は僅かで、攻撃する織田軍は丹羽長秀、河尻鎮吉を将とする二つの軍でその数は数千人であった 織田軍は山勢急峻で難攻したが優勢を頼みに押しまくり、また東西の屋根づたいに城に接近し火矢を放ち落城させ、多治見修理は搦手より脱出し北の山を越え落ち延びた 信長は幸先のよい戦勝を喜び以来この地を「勝山」と称することにした 河尻鎮吉は一連の東濃作戦が終わると信長より猿啄城を与えられ周辺13ヶ村の領主となった 天正三年(1575)岩村城へ移り、猿啄城は廃城となった

|

|

伊木山城跡 各務原市小伊木4丁目 |

|

|

|

伊木山城は、木曽川沿いにある独立丘陵で、現在は「いこいの森伊木の森」となっている伊木山山頂部に築かれた城です。 伊木山山頂部に主郭を置き、東西それぞれに2段の曲輪を置いた縄張りで、主郭部には現在はテレビの中継設備が設置されている。 城の遺構は、曲輪だけで土塁や竪堀を注意深く探して見たが残っていないようです。 山頂部から西へ尾根筋を行くと熊野神社旧社殿跡を含めて2つのピークがあり、それぞれが出丸的な防御設備が配置されていたと考えられます。 |

|

伊木山城は、築城年代や築城者については諸説があり、詳細については定かでないが、永禄年間には伊木忠次が居城していた。 永禄8年、織田信長に鵜沼城と伊木山城の攻略を命じられてた木下秀吉は、伊木山城主伊木忠次を調略して織田方に降らせた。 伊木忠次はその後池田輝政に仕え、天正18年に輝政の三河吉田(豊橋市の吉田城)への転封に従って移り、伊木山城は廃城となった。 |

|

25 金山城跡 |

|

| 岐阜県可児郡兼山町 | |

|

|

|

|

「金山越え」 その後金山城は大手門など土台石を残す城跡だけとなっています。 |

|

|

26 長久手古戦場 |

| 愛知県愛知郡長久手町 |

|

|

|

現在、愛知郡長久手町の古戦場跡(国史跡)は公園に |

「長久手古戦場」詳細は”ここ”をクリックして下さい

|

桃太郎神社 |

付近にある桃太郎伝説に関係ある地名

| 古屋敷 | 桃太郎を育てたおじいさん、おばあさんの家のあったところで桃太郎屋敷とも言われています。 | |

| 鬼ケ島 | 桃太郎神社から鬼門(北東)の方向へ8km山を越えた所の可児川の中にあり、この島に悪者が住み付き付近を荒らしまわっていました。 | |

| 乳母の懐 | 鬼が島近くの土田村から逃げてきた女達が乳飲み子を懐に抱いて隠れていた山の中の洞 |  |

| 犬山・猿洞・雉ケ柵 | 桃太郎のお供をしたイヌ・キジ・サルの住んでいた所で、自然を友として育った桃太郎はこう言うところに住む動物たちを可愛がっていたので鬼の征伐にも連れて行きました。 | |

| 敵隠れ | 人を襲う鬼達が隠れていて、待ち伏せをしていた岩場。 | |

| 取 組 | 岩陰から突然現れた鬼と桃太郎が取り組み合いをして戦ったところで、後に取組村となった。 |  |

| 助の山 | 仕事をしていた村人達が、この様子を山の上から見付けて助太刀に駆けつけたというので、助の山と呼ぶ様になった。 | |

| 猿啄城址 | このあたりで猿がかみついて戦ったと言う昔話を後世の城主が城の名前にして伝えたと言い、今も城跡が残っています。 | |

| 勝 山 | 戦に勝った一行が勝どきを上げた山の懐が勝山となった。

(織田信長が猿啄城を攻めた時、余りにも急峻な山上にあり難攻不落だあったが、秀吉に攻めさせ、やっと攻略できたのを喜んでこの地を勝山と名づけたとも言われています) |

|

| 今 渡 | 桃太郎たちが乗った船が、いま川を渡った!と見張りの鬼が仲間に知らせた所が、今渡村となりました。 | |

| 酒倉と坂祝 | 鬼を退治して無事帰ってきた桃太郎を迎えた村人達を坂(酒)倉を開いて、大喜び祝いました。その坂(酒)倉のあったところが坂倉村で祝宴を開いた所が坂祝村となった。 |  |

| 宝積寺 | 鬼が島から持ち帰った宝物をこの地に積み上げて置いたので人々が見物に来て桃太郎をたたえたと言われています。のちに大勝山宝積寺と言う寺も出来たので、ここは宝積寺村となった。 |   |

| 春 里 | 鬼が居なくなってから春のようなのどかな日々が続くので鬼ケ島近くに春里村が出来ました。 | |

| 桃 山 | 桃太郎がこの山へ姿を隠してから桃の形に見えるようになったといわれています。桃太郎神社から北へ0.5kmのところにあります。 |

GPS位置情報は目標物の測定位置が建物や遺構の中心でなく道路から辿るのに分かりやすく、

駐車場、鳥居、玄関などの場合もあります。その他の情報も2002年頃に現地で確認したものですので、

その後、道路拡幅などによる移転や行政合併特例法による市町村合併で市町村名の変更があるので

その後の情報でご確認ください。

シルバーの城郭城跡の散歩道「小牧・長久手合戦の主要城砦跡」