|

2012.10.27 |

|

大野城: 福井県大野市亀山 |

シルバーの城郭城跡の散歩道「越前大野城と仏御前の滝」

織田信長に仕えていた武将、金森長近が築いた越前大野城と北陸の小京都といわれる城下町「おおの」。

大野市仏原の荒島岳から流れ出る高さ100mに及ぶ三段の滝「仏御前の滝」。

「瀬戸大橋」のプロトタイプとして作られた九頭竜湖に架かる吊り橋「夢の掛橋」などを巡ってきました。

|

越前大野城 |

所在地:福井県大野市亀山 遺 構: 形 式:平山城 築城者:金森長近 築城年代:1575頃 |

越前大野城は標高270m余の亀山を利用し、外堀・内堀をめぐらし石垣を組み、天守閣を構えるという中世の

山城には見られなかった新しい方式の城でした。

越前大野城は標高250mの亀山の頂上にあります。

城下町は標高約180mなので標高差は70mです。

|

|

越前大野城 |

城への登り口は、南・北・西の三方向から登れます。

|

南登り口 |

|

新堀川沿いに「南登り口」はあります。 |

|

観光客登り口 |

|

一般観光客は「結ぶステーション」駐車場あたりから登るので |

|

鳥居脇に案内板があります。 |

|

「柳廼(やなぎの)神社」 |

|

正面が「柳廼(やなぎの)神社本殿」です。 |

本殿までの左側(南側)に「お馬屋池」があります。

|

お馬屋池 |

|

「画像なし」 |

更に境内を進むと古びた建物があります。

|

民俗資料館 |

|

民俗資料館 |

本殿の脇(南側)を通って亀山の麓で「南口登り門」横へ出ます。

そこから登城します。100mほど登ると「百間坂」分岐へでます。

|

百間坂 |

|

百間坂 |

「柳廼(やなぎの)神社」境内を見下ろしながら登ります。

「百間坂」を過ぎ更に登ると「名君 土井利忠公 像」のある広場へ出ます。

|

名君 土井利忠公 像 |

|

土井利忠 |

途中、東方面を見ると飯降山が見えます。(中央の尖った山)

|

飯降山伝説 |

| 飯降山伝説 城への登城道から西に見える飯降山は伝説の山です。 「伝説その1」 むかし、むかし、大昔。 山の中でたいそう美人な3人の尼さんが、姉妹仲良く修行していました。 この3人の尼さんの仏道への熱心な修行、精進振りに天から見ていた神様が感心して、毎日大きなおにぎりを降らしていたそうです。 そのことから、この山を飯が降る山。「飯降山」と呼ぶようになった。 ところがある日、ふとしたことから3人の意見が合わなくなり、一緒に暮らす3人の仲にもひびが入り、毎日の修行もうまくゆかなくなってしまいました。 そうするうちに、ぴたりと天からおにぎりが降らなくなってしまいました。 とうとう3人は飢えに耐えられなくなり、山を下りることにしました。 下山の途中の急な坂では3人が3人とも、ころころと転んで、滑り落ちたそうです。 今も飯降山にある「尼転ばし坂」という場所です。 こうして大変な苦労をしながら、よろよろと杖にすがって山を降りました。 この下山した麓の地名が「丁(ようろ)」と言われるのは、尼さんたちが「T]の字型をした杖をついてよろよろと降り着いた土地だからといわれています。 (説明文は大野市観光協会「越前おおの」より) |

|

休息所のある広場へ出て右へUターンすると大きな「越前大野城」碑があります。 |

更に坂を登ると大天守と小天守が見えてきます。

|

野面積み |

|

金森長近の転封(てんぽう=国替え)の謎 |

正面右に本丸への石段が見えますが左の角に「武者登り」が隠されています。

|

武者登りと天守 |

|

ここから、画像上方の親子が見える位置まで石段が続きます。 |

|

狭くて何度も折れ曲がり急な石段です。 |

|

上から見ると、その用途が分かります。 |

「武者登り」を登らず小天守下へ進むと「お福池」があります。

|

お福池 |

|

|

「お福池」の脇に山門が見えますが、これは明治以降、遊歩道用に作られたものです。 |

「お福池」を回りこんで一段高い場所へ上がると「武具庫跡」へ出ます。

|

武具蔵跡 |

|

武具蔵跡 |

|

越前大野城山并廊絵図 |

大天守下から小天守下を通って「塩硝(えんしょう)蔵」まで進みます。

|

大天守下 |

|

大天守下を進みます。 |

|

大勢の兵が進めないよう狭くて曲がりの多い道です。 |

|

|

|

小天守を過ぎると広場へ出ます。ここが「塩硝(えんしょう)蔵」跡です。 |

|

|

万一火薬に火が入って爆発した場合を考え城から離れた広い場所でに「塩硝蔵」はありました。 |

|

塩硝蔵(櫓) |

「武具蔵」跡まで戻り一段上の天守台まで登ります。

|

武具蔵から橋を渡り「西枡形」へ進みます |

|

|

|

天守への最後の石段です |

|

西枡形跡 |

|

|

|

大天守と小天守を結ぶ渡り櫓が天守への入口です。 |

|

麻木櫓 |

|

天守台の北側の「麻木櫓」の画像ナシ。 |

|

位置不明 |

天守台の正面からの階段の映像を撮るのを忘れ時間が無いので帰路に着いた。

|

大天守 |

|

小天守 |

亀山を下り二の丸へ

|

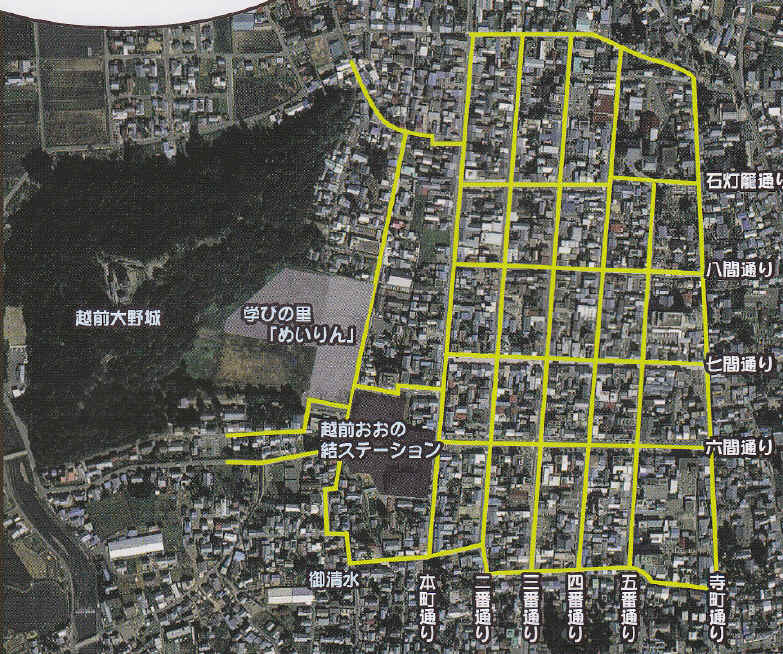

二の丸・三の丸は黄色の部分です。 |

二の丸は明治維新の際から公共施設専用に計画されました。

|

二の丸 |

|

二の丸から見た大野城 |

|

明治維新の時二の丸あたりに在った大手門や枡形・内堀などを全部撤去して公共施設エリアにして |

|

|

|

(百間堀) |

|

三の丸 |

三の丸には「税務署・裁判所」などのほか「結楽座」「輝(キラリ)センター」「観光用駐車場」などがあります。

(越前おおの結)

|

越前おおの結ぶステーション「結楽座」 |

(新堀川)

|

亀山の南を流れ市内を南東へ流れる川 |

(武家屋敷旧内山家)

|

旧内山家 |

|

幕末期の大野藩の財政再建に大きな功績を遺した家老、内山良休・隆佐兄弟を輩出した |

(藩主隠居所)

|

無料休憩所です。 |

|

大野藩主「土井利忠」が晩年暮らしていた隠居所と言われている建物。 |

(芹川)

|

昔は、この川を境に武家屋敷と町人屋敷の場所が厳密に分けられて。いました |

こから旧城下町といわれるエリアへ入ります。

|

越前大野城下町 |

|

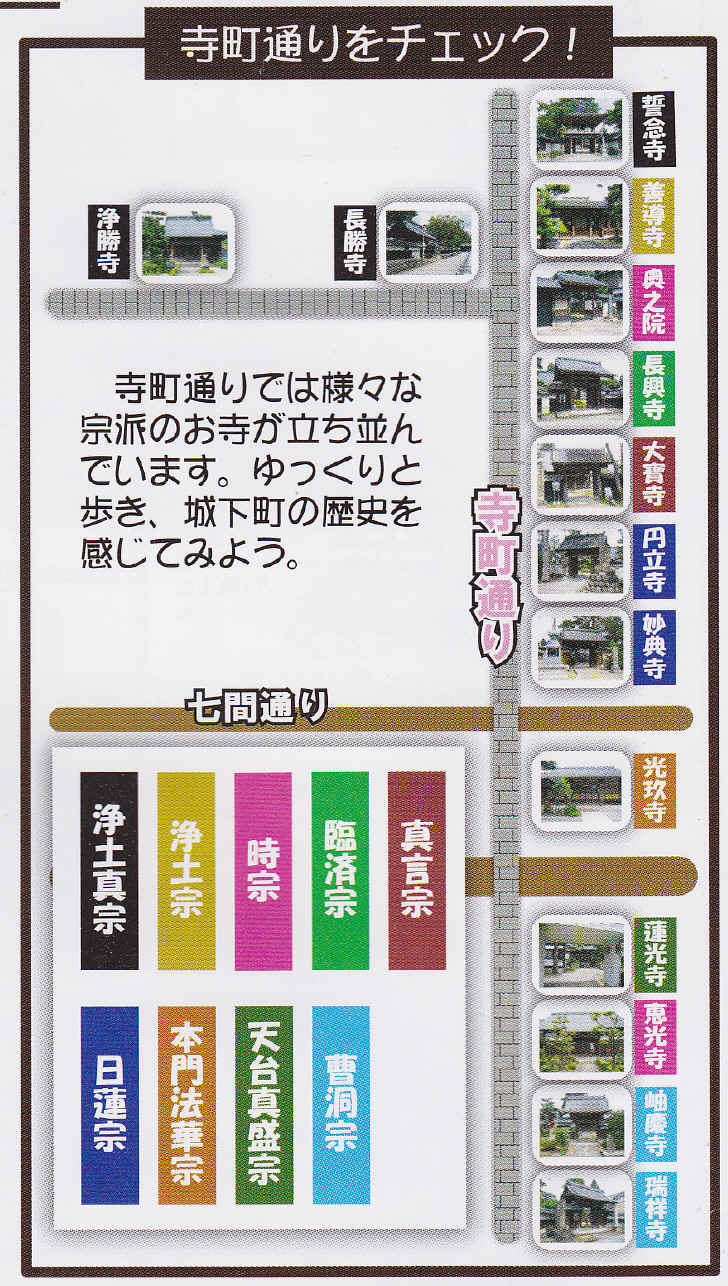

城下町の中に大きな瓦造りの家が並ぶ辺りが「寺町通り」です。 |

|

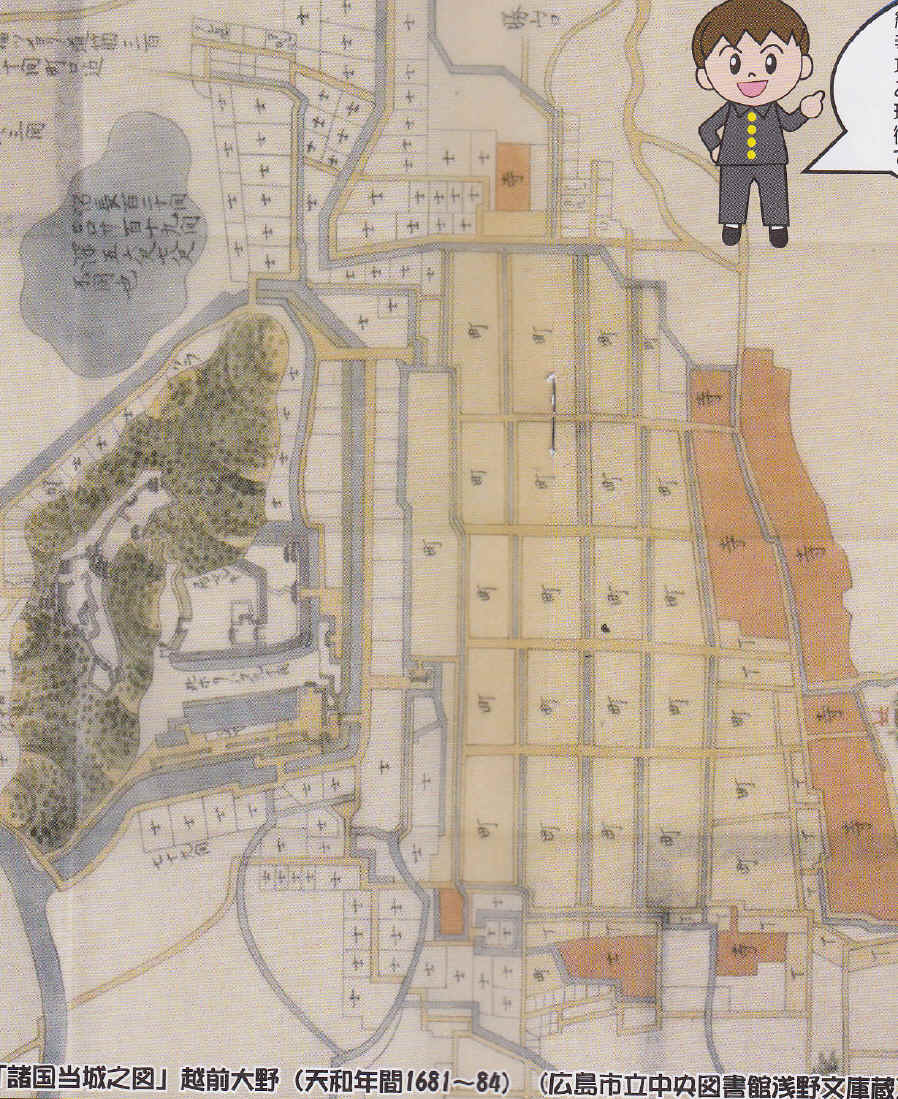

町の区割り |

|

信長の命により一向一揆を治めた後、城と城下町造りを始めたのが、金森長景。 |

|

|

金森長近の都市計画 |

|

城下町の外壁はお寺! |

|

|

「芹川」と「番屋」 |

|

御清水 |

|

御清水(おしょうず) |

このほかに市内には清水があり、市民の上水道として利用されています。

|

新堀清水(しょうず) |

御清水(おしょうず))の南に一乗谷で信長に攻められてこの地へ落ち延びて自刃した朝倉義景墓所があります。

|

朝倉義景墓所 |

|

|

朝倉義景は織田信長との戦いに敗れ、大野に逃げ延びてきましたが、一族の朝倉景鏡(かげあきら)の裏切りにあい宿舎の六坊賢松寺で自害した越前の戦国武将。 |

なお、朝倉氏の居城「一乗谷遺構」については、この「シルバーの散歩道」の「遊歩散策」編

「一乗谷朝倉氏遺蹟」をご覧ください。

|

|

ここを”クリック”して下さい。 |

|

七間通りと朝市 |

|

|

七間通り |

|

本町通り |

|

当日は「三大朝市まつり」が本町通りも開催されていました。 |

|

八間通り |

|

|

|

道幅が狭いので月毎に駐車の可否が決まって居るようです。 |

「石灯篭通り」の「本町通り」側に「石灯篭地蔵尊」が祀られています。

|

石灯篭地蔵尊 |

|

石灯篭通り |

|

|

|

石灯篭地蔵尊の由来 |

かっての城下町の防御帯の役目も兼ねた寺町通り

|

寺町通り |

|

|

(画像と説明文は大野市観光協会「越前おおの」より) |

|

寺町通り |

|

(長勝寺) |

|

(大宝寺) |

次は平清盛に寵愛された舞の名手「仏御前」のいわれのある滝をご案内

|

越前大野仏原 |

大野市仏原の荒島岳から流れ出る高さ100mに及ぶ三段の滝。

滝の名は平清盛に愛され舞の名手として有名な「仏御前」が、この滝で髪を洗ったという伝説に由来しています。

(画説明文は大野市観光協会「越前おおの」より)

|

「仏御前の滝」 |

|

最初から長い階段(約280m)が続きます。 |

|

途中で平地が在りますが、再び階段が続きます。 |

|

階段が終わると平らな道になります。 |

|

平らな道になると滝が見えてきます。 |

|

三段の滝が全部画面に収まっていません |

|

このダム湖に「仏御前」の生まれ故郷「仏原栃沢」が沈んでいます。 |

続いて九頭竜湖に架かる「夢の掛橋」へ

|

越前大野九頭竜 |

|

東京ドーム27個分の容量をもつ人造湖。 |

|

以前は車輌通行禁止でした |

シルバーの城郭城跡の散歩道「越前大野城と仏御前の滝」