|

築城者: 築城年代: |

|

所在地

: 静岡県掛川市 形 式 : 平 城 |

シルバーの城郭城跡の散歩道「静岡県掛川城」

|

築城者: 築城年代: |

|

所在地

: 静岡県掛川市 形 式 : 平 城 |

掛川古城は現在の地より東に約500㍍ほどのところにあったですが

戦国時代に手狭になり今川家重臣朝比奈泰凞(やすひろ)に現在の地に掛川城を築かせました。

|

|

築城者:駿河守護大名今川家重臣朝比奈泰凞

築城年代:永正九年(1512) |

|

掛川城の歴史 掛川城は、室町時代中期には存在していた。柴屋軒宗長の記した『宗長手記』には「外城のめぐり七百間、堀をさらへ土居を築き」などと、その普請の様子が描かれている。 当時は今川氏の家臣であった朝比奈氏の城であった。 永禄11年(1568)、武田信玄の駿河侵攻によって、国主今川氏真は駿府を追われ、朝比奈氏の居城、掛川城に逃げ込んだ。 一方、三河方面からは、徳川氏の侵攻が始まっており、翌年、徳川方の奥平貞能らに攻撃され、半年の籠城戦の後、城は落城した。 落城後近代城郭となる その後は、徳川家臣の石川家成・康通らが城主となっていた。 しかし、天正十八年(1590)、小田原の役の後、徳川家康が関東に転封となると、代わって近江長浜から山内一豊が五万石で入部してきた。 掛川城を現在のような近世城郭に改修したのは、この山内一豊の時代であった。 慶長五年(1600)、関ヶ原合戦後、山内一豊(かつとよ)は、居城を家康に提供したという心意気を評価され、土佐二十万石に栄転した。 代わって、家康の異父弟であった久松松平定勝が三万石で入城。 その後、延享3年(1746)までの間に、実に多くの大名が城主となっているが、この年、上州館林より太田資俊が五万石で入部し、それ以後は幕末まで太田氏による支配が安定した。 明治維新後 明治維新後、徳川宗家を相続した徳川家達が駿河七十万石に封ぜられたため、太田氏は上総芝山に移った。 掛川城を別名、松尾城と呼んだことから、芝山の地にも松尾城と呼ばれる城が築城され、それが太田氏の居城となった。 旧松尾町の地名もこれにちなんだものである。 また、太田氏の居城となったことから、松尾城は太田城とも呼ばれるようになった。 (静岡県 掛川市観光ガイドブックより) |

ではお城見物に出かけましょう。

|

大手門前 |

|

城の近くに駐車場あり(有料) |

|

街中から天守閣が望めます |

|

逆川に架かる大手橋を渡ると城内です |

その手前にあった大手門は道路整備のため移築されています。

|

大 手 門 |

|

大手門と大手門跡 |

|

掛川城大手門・番所遺構位置図 |

|

|

天気のいい日の大手門と天守 |

|

交差点を越した所に復元された「大手門」と奥が当時の「番所」 |

|

|

|

当時のままに復元されたようです。 |

|

大手門番所 |

| 掛川大手門番所(掛川市指定文化財) 大手門は、城の正門である大手門の内側に建てられ、城内に出入りする者の監視や警備をする役人の詰め所です。 嘉永七年(1854)の大地震で倒壊後、安政六年(1859)に再建されたのが現在の建物です。 明治初年、掛川藩の廃藩に際し、元静岡藩士 谷庄右衛門が居住用として譲り受け、別の場所に移築しましたが、昭和53年(1978)に谷家より市へ寄贈されました。 大手門に付属した番所が現存するのは、全国的にも珍しく、昭和55年(1980)市の文化財に指定されました。 発掘調査により掛川城大手門と番所の位置が正保年間頃(1644~1647)に描かれた正保城絵図のとおりであることが明らかになったので、平成7年(1995)周辺の区画整理により、本来の位置から約50m北に大手門を復元することにともない、それに合わせて番所を配置し、現在地に移築・復元しました。 (掛川市教育委員会) |

城内には三光稲荷が祀られています

|

三光稲荷 |

| 三光稲荷御由来 三光稲荷は、名馬の誉れの出世で有名な山之内一豊(かつとよ)公が城主として文禄年間に城と城下町の大改築を行われたが、丁度この時期に豊臣秀吉の命で伏見桃山城の築城に加わったご縁で大手郭(くるわ)と大手厩(うまや)の守護として伏見稲荷を勧請されました。 三光稲荷の由来は南北朝(吉野朝)時代のはじめの延元(えんげん)元年、後醍醐天皇が京都の花園院から吉野へ御行をされる十二月二十一日の深夜暗闇から難渋され途中伏見に差し掛かり稲荷大社の前で、 ぬばたまの くらき闇路に 迷うなり われにかさなん みつのともし火(三の光) と、御製を詠まれ、道中の安全と神助を祈願すると不思議に明るい一群の雲があらわれ御幸の道を照らして無事に大和へ導かれたという故事があり伏見大社の本殿の脇には御製の碑が、吉野山金峯山には「導稲荷」があり東京新宿三光町の花園神社(三光稲荷)は吉野より勧請されたといわれ、こうした御利益から大手厩の構内にお祀りされました。 (現地説明板より) |

いよいよ城内見物です

|

城 内 へ |

|

城内レイアウト図 |

|

|

城内には陶磁器製の模型が置いてあります。 |

|

右手の石垣が「三之丸広場」です。 |

城内入口にある掛川(懸河=かけかわ)の由来址碑

|

懸河旧址碑 |

|

掛川(懸河)の名前の由来碑 |

三の丸へ入る「四足門」

|

四

足 門 |

|

「四足門」下から見た天守 |

|

四

足 門(よつあしもん)(赤矢印) |

門を入ると「三の丸広場」があり右奥には「二の丸(掛川御殿)」へ、左奥は本丸へと続きます

|

三之丸広場 |

|

左の「本丸」入口に入城券売り場があります。 |

|

本丸門跡 |

本丸跡へ

|

本丸跡と太鼓櫓 |

|

本丸跡 (現地説明板より) |

|

太鼓櫓たいこやぐら (当時は各家庭に時計がなく寺の鐘や城の太鼓などが重要な役割をしていました。) |

|

|

|

(写真は静岡県 掛川市観光ガイドブックより) |

|

|

三日月堀と十露盤(そろばん)堀 |

|

三日月堀 |

|

十露盤堀(そろばんぼり) |

|

御殿への入口下は公道になっており道路の途中から石段を登ります。

|

御 殿 口 |

|

御殿口に「掛川城址」の碑があります。 |

|

昔の石段は曲がって登っていたようです。(防御のためか?) |

江戸時代後期の「嘉永大地震」で倒壊し、翌年に再建されたそのままが掛川御殿です。

|

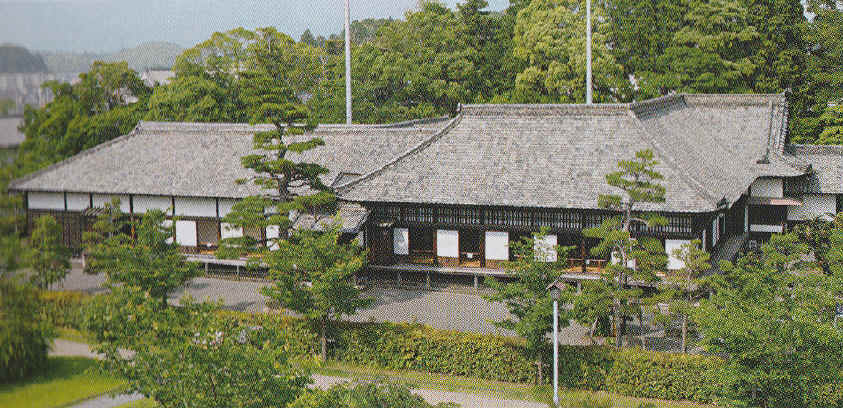

掛 川 御 殿 |

|

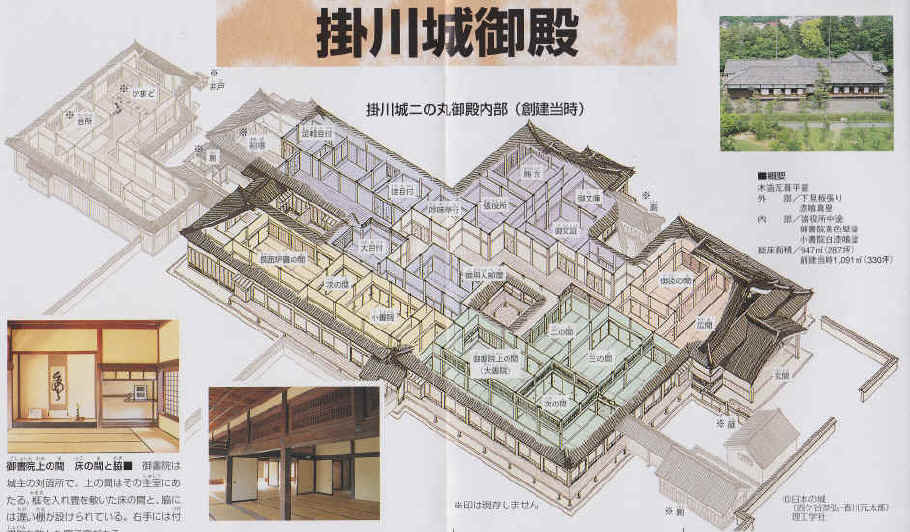

| 掛川城御殿の歴史 御殿は、儀式・公式対面などの藩の公的式典の場、藩主の公邸、藩内の政務をつかさどる役所という3つの機能を合わせもった施設です。 掛川城御殿は、二の丸に建てられた江戸時代後期の建物で、現存する城郭御殿としては、京都二条城など全国でも数ヵ所しかない貴重な建築物です。 書院造と呼ばれる建築様式で、畳を敷きつめた多くの室しつが連なり、各室は襖ふすまによって仕切られています。 当初は、本丸にも御殿がつくられましたが老朽化したり災害にあって、二の丸に移りました。 現存する御殿は、嘉永7年(1854)大地震でそれまでの御殿が倒壊したため、時の城主太田資功すけかつによって、安政2年(1855)から文久元年(1861)にかけて再建されました。 安政2年から明治2年(1869)までの14年間は掛川藩で使われましたが、廃城と同時に勤番所と徳川家兵学校に転用され、廃藩置県とともに掛川宿に無償下附され聚学校として使われました。 その後も女学校、掛川町役場、掛川市庁舎、農協、消防署などに転用され続けました。 その後、江戸時代の藩の政治や大名の生活が偲ばれる貴重な建物として、昭和47年(1972)から昭和50年(1975)まで保存修理が実施され、昭和55年(1980)1月26日、国の重要文化財に指定されました。 (現地説明板より) |

|

|

掛川城管理事務所発行「掛川城御殿」パンフレットより |

|

|

掛川城管理事務所発行「掛川城御殿」パンフレットより |

|

城の公務を司どった場所です。 |

|

|

一番奥は藩主が政務を行った部屋です。 |

|

|

御殿から天守の眺めは格別でした。

|

|

|

天守から見た御殿 |

|

|

本丸広場へ戻ります。

|

本丸広場 |

|

当日、保育園児たちの見物に「忍者」が現れ歓声を上げていました。 |

|

本丸広場から天守への登城路が狭くて曲がりくねって造ってあります。 |

|

以前はここに「御殿」がありました。 今は「本丸公園」になっています。 |

いよいよ天守丸へ

|

天守丸への登城路 |

|

|

|

天守丸への登城路 |

狭くて急な石段で曲がりくねっています。

|

下るときも足元に気をつけて |

天守丸への登城路の途中に「腰櫓台」(見張り台)がありました。

|

腰櫓台跡 |

|

|

|

腰櫓台跡(赤矢印) |

腰櫓台跡を過ぎてさらに登ると「天守下門」へ着きます。

|

天守下門跡 |

|

天主下門跡(赤矢印) |

|

天守下門をくぐり、内側(天守丸)から天守下門を振り返って見ても、櫓をのせていた基壇の石垣は見当たりません。 |

天守丸には有名な「霧吹き井戸」があります。

|

天守丸と霧吹き井戸 |

| 天守丸(赤○印) 天象十八年(1590)山内一豊(かつとよ)が入城する以前は、本丸として使われていた。 一豊(かつとよ)によって城域が拡張されると、天守閣を配置する独立した曲輪(くるわ)になりました。 (現地説明板より) |

|

霧吹き井戸 |

|

霧吹き井戸 掛川城管理事務所発行「掛川城御殿」パンフレットより |

|

天守丸から見た御殿 |

天守丸から天守へ

|

天 守 |

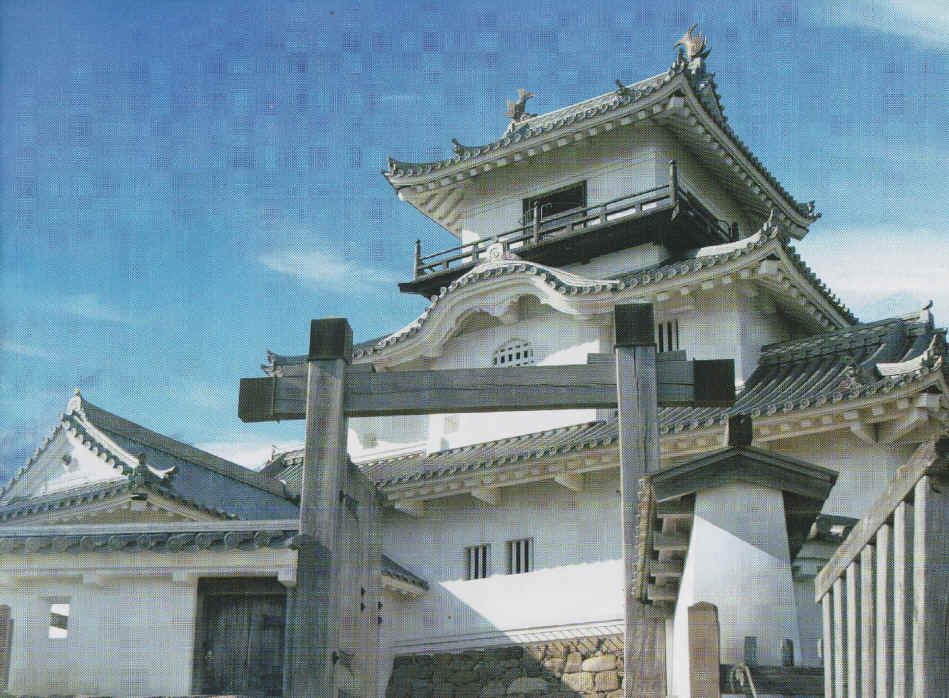

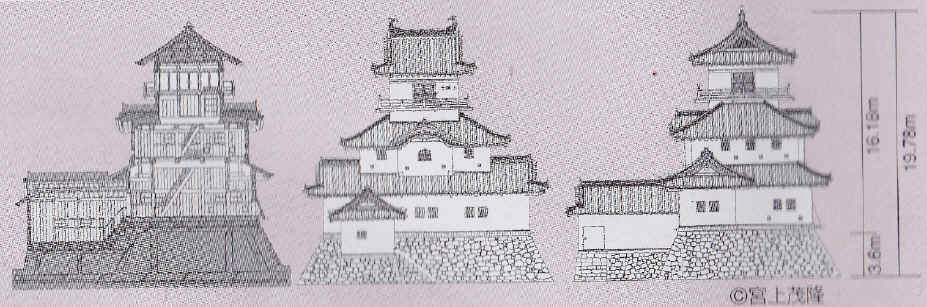

日本で初めて木造天守閣を復元

「掛川城天守閣」掛川城管理事務所パンフレットより

|

| 掛川城の歴史(1) 掛川城は戦国時代の文明(ぶんめい)年間(1469~86)、駿河守護大名今川義忠が遠江(とおとうみ=都(京都)からみて遠くにある淡水湖(浜名湖)という意味で、近くにあるのが琵琶湖であり、こちらは近江国となった。)支配の拠点として、重臣朝比奈泰煕に築かせたといわれています。 桶狭間の戦(1560)で今川義元が織田信長によって倒されると、永禄十一年(1568)義元の子氏真は武田氏に駿河を追われ、掛川城に立て籠りました。 翌年、徳川家康は、掛川城を攻め長期にわたる攻防の末、和睦により開城させました。 家康領有後、重臣石川家成が入城し、甲斐からの武田氏侵攻の防御の拠点となりました。 天正十八年(1590)全国平定を達成した豊臣秀吉は、徳川家康を関東へ移すと、家康旧領地には秀吉配下の大名を配置し、掛川城には山内一豊が入りました。 一豊は多くの戦乱により痛んだ城の改築や城下の整備を行うとともに、この時初めて天守閣をつくりました。 (フリー百科事典ウィキペディアより) (写真は静岡県 掛川市観光ガイドブックより) |

|

| 掛川城の歴史(1) 掛川城は戦国時代の文明(ぶんめい)年間(1469~86)、駿河守護大名今川義忠が遠江(とおとうみ=都(京都)からみて遠くにある淡水湖(浜名湖)という意味で、近くにあるのが琵琶湖であり、こちらは近江国となった。)支配の拠点として、重臣朝比奈泰煕に築かせたといわれています。 桶狭間の戦(1560)で今川義元が織田信長によって倒されると、永禄十一年(1568)義元の子氏真は武田氏に駿河を追われ、掛川城に立て籠りました。 翌年、徳川家康は、掛川城を攻め長期にわたる攻防の末、和睦により開城させました。 家康領有後、重臣石川家成が入城し、甲斐からの武田氏侵攻の防御の拠点となりました。 天正十八年(1590)全国平定を達成した豊臣秀吉は、徳川家康を関東へ移すと、家康旧領地には秀吉配下の大名を配置し、掛川城には山内一豊が入りました。 一豊は多くの戦乱により痛んだ城の改築や城下の整備を行うとともに、この時初めて天守閣をつくりました。 (フリー百科事典ウィキペディアより) (写真は静岡県 掛川市観光ガイドブックより) |

|

| 掛川城主要部模型 この模型は、正保元年(1644)幕府が諸大名に命じて提出させた城絵図と発掘調査結果を基本資料として、150分の1の縮尺で製作されました。 塩櫓・銭櫓のあった腰曲輪や内堀の松尾池・乾堀は、削り取られたり、埋め立てられたりして現在目にすることはできませんが、模型ではこれらの曲輪や堀を含めた正保年間(1644~1647)頃の最盛期の掛川城の主要部が示されています。 模型の素材は、風雨、日光などの屋外での自然条件下でも耐久性が高い有田製磁器が用いられています。 (現地説明板より) |

|

|

|

(画像:静岡県 掛川市観光ガイドブックより) |

|

天守丸からいよいよ天守へ

|

天守 出入口(1)階 |

| 天 守 天正十九年(1591)から慶長元年(1596)にかけ、山内一豊によって掛川城に初めて天守が作られました。 しかし、嘉永七年(1854=明治に変わる11年前)の大地震で倒壊し、幕末の混乱の中取り壊されました。 平成五年(1993)、城絵図や古記録を元に木造により復元されました。 天守閣は、外観三層、内部四階からなります。 六間×5間(約12m×10m)の天守本体は、決して大きなものではありませんが、東西に張り出し部を設けたり、入口に付け櫓を設けたり、して外観を大きく複雑に見せています。 (現地説明板より) |

|

城攻めを考慮して大勢が登りにくい構造でした。 |

|

付け櫓から城へ入るのに、また急な階段です。 |

|

一階は武者走りがあり、展示室になっています。 |

|

隅のほうには「石落とし」が |

本丸防御の仕掛け

天守外回りは武者返しで守られています

|

武者返し |

天守内は「石落とし」や「狭間(さま)」など防御の仕掛けがあります。

|

石落とし・狭間 |

|

|

普段は見えない狭間 |

|

|

二 階 |

|

ガイド忍者が案内してくれます |

|

階段 |

|

階段は急で手摺は丈夫に作られています。 |

|

展望階 |

|

階段は急で手摺は丈夫に作られています。 |

|

二の丸の「掛川御殿」 |

|

二の丸の「掛川御殿」 |

|

濠を兼ねる「逆川」 |

民間の女性匿名家が6億円を寄付したのがきっかけでこの城は、復元されたそうです。

ぜひ一度お出かけください。

シルバーの城郭城跡の散歩道「静岡県掛川城」