|

|

|

シルバーの城郭城跡の散歩道「飛騨高山城址と周辺城址」

飛騨高山市付近にある高山城址、松倉城址、鮎崎城址、三仏寺城跡、鍋山城跡など19の諸城の城址めぐりを紹介します

高山市内には19の城址があります

天神山城(市内城山)、高山城(空町)、高山陣屋(八軒町)、松倉城(西之一色町)、石光山砦(片野町)、

畑佐城(新宮町)、山田城(山田町)、三枝城(上切町)、鮎崎城(大新町)、中山城(下岡本町)、冬頭城(下岡本町)、

松亭址(松本町)、三仏寺城(三仏寺町)、堂洞城(石浦町)、鍋山城(松ノ木町)、畑館址(江名子町)、覗ノ城(山口町)、

岩井城(岩井町)、飯山城(千鳥町)などです。これらの城跡を巡り掲載したいと思っています。

(太字は掲載済み城跡)

高山城址は市内の城山公園の上に本丸跡があります。

|

高山城址 |

|

所在地:岐阜県高山市空町城址公園 遺 構:曲輪、石垣、土塁、堀 形 式:平山城 築城者:高山外記 築城年代:永正年間 |

高山城跡は市内から見える城山の山頂にあります。

高山城本丸跡へは高山市政記念館前交差点から東へ進む道か、

南へ曲がる道のどれでもOKです。

高山市政記念館前交差点から東へ進む道を上ると城山公園へ出ます

| 江戸時代の初めに天領となり城は廃城となり宮川に掛かる中橋の高山陣屋に代官がこの付近を統治しました | |

| 高山城の由来 永正年中(1504〜1521)に高山外記が、この山の頂きに築城し、天神山と称して、これが高山という地名および城の起源とも言われています。 永禄元年(1558)に三木自綱に攻められて落城し、天正13年(1585)8月に金森長近公が豊臣秀吉の命により飛騨一国に攻め入り、三木氏を滅ぼして領主となりました。 金森氏は天正18年(1590)築城に着手し16年の歳月をかけて高山城を完成させました。 全国でも平山城として屈指の名城といわれ元禄5年(1692)出羽の国上山に転封し天領となるまで、金森氏6代107年間の居城でした。 元禄8年幕命により加賀藩の手で徹底して破却され昔日の姿を失った。 臥牛山城、巴山城、岊城などの雅名があった名城でした。 (現地説明板より) |

| 城山公園登り口には「搦手」(からめて)の道札があります。 | |

|

登り道の要所には案内標識があります。 |

|

しばらく登ると中段屋形跡があります。

| 本丸屋形の入り口である玄関門をくぐると石段があり、上がって右手に使者之間がある。 昭和61年の発掘調査により使者之間東端石垣の根石が確認され、これを元に平成8年、石垣の一部を復元しました。 |

| 高山城 標高686m通称城山は、別名「臥牛山」、巴山とも言います。 金森入国以前は、「天神山城」とも呼ばれていました。 飛騨の守護である多賀出雲守徳言によって、文安年間に築城され、近江の多賀天神を祈ったことから多賀天神山、城は多賀山城と呼ばれていました。 永正年間には高山外記が在城していました。 天正13年、金森長近は、秀吉の命を受けて飛騨へ侵攻し、翌年飛騨一国を賜った。 金森は城地として、最初は鍋山城(現漆垣内町)を考えたが、後にこの天神山城址を選定した。 飛騨の中央にあり東西南北の街道が交差する最も適所と考えたのである。 築城は天正16年から始め、慶長5年までの13年で本丸、二の丸が完成し、以後可重によって更に3年で 三の丸が築かれた。 高山城は信長の安土城構築後に築かれ、大きな影響を受けている。 御殿風の古い城郭形式をもち、外観二層、内部三層の構造をもつ天主を備えているのが特長で、秀吉の大阪城築城以前における城郭史上初期に位置つけられます。 本丸屋形には台所、風呂、大広間、茶室などがあった。 南の大手方面には南の出丸、北の搦手方面には東北曲輪、中段屋形が配置されています。 (現地説明板より) |

下りは反対側から降りることにしました。

高山市文化伝承館前を通り下ると「高山市政記念館」前交差点へ出ます。

松倉城は「飛騨の里」の奥にあります。

|

松倉城址 |

|

所在地:岐阜県高山市西之一色町松倉山 遺 構:曲輪、石垣 形 式:山城 築城者:三木自綱 築城年代:天正7年 |

飛騨の里の奥の道端に松倉城の説明版があります。

| 史跡松倉城 三木良頼、自綱によって永禄年間(1558)から天正年間中頃(1573)にかけて築かれた。 三木良頼は永禄元年(1558)長子良頼(自綱)を将として天神山城(後の高山城)の高山外記と畑佐城(新宮町)の山田紀伊守を討った。 三木自綱は天正5年(1577)山中城(下岡本町)の岡本豊前守を討ち、白川郷を除く一円を支配し、桜洞(益田郡荻原町)を冬城に松倉城を夏城とした。 松倉城は山城ながら山上の本丸に矢倉、城門を置き標高856.7m、比高360mの松倉山上に巨石を使って、堅固な石垣を築き上げる、戦国末期の山城から一歩前進した雄大な縄張りを持つ城である。 このころ自綱は、越中の佐々成政二通じて秀吉に従わなかったので、天正13年(1585)秀吉は家臣金森長近二命じて是を撃たせた。 自綱は高堂城に迎えて戦ったが破れ、秀綱は松倉城で死守した。 しかし、勇将畑安高が山蔵宗次に討たれ、また藤瀬新蔵が裏切って金森氏に通じ、闇夜に火を放ったので白は落ち、三木氏ここに滅び、以後廃城となった。 『現地説明板より』 |

飛騨の里から1kmほど上がると「松倉シンボル公園」があります。

車でこられた方はここに駐車して画面左の石段を登ります。

石段の登り口にはお地蔵様が祀ってあります。

| 道は一本道ですので迷うことはありません。 | |

いくつもの石垣を過ぎると本丸に近づきます。

やがて搦め手門跡の標識が見えてきます

最後の石組みの道を登ると本丸跡へ出ます。

本丸跡には説明版があり見晴らしがよく、城の位置としては絶好の場所と思われます。

本丸の石垣

標高865mの本丸跡

|

|

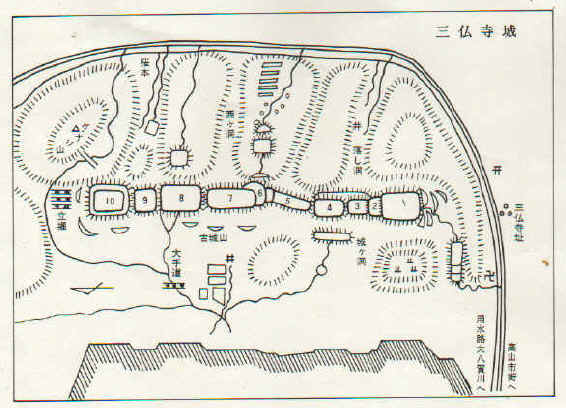

所在地:岐阜県高山市三福寺町城山 遺 構:曲輪 形 式:山城 築城者:平 時輔 |

三福寺町の登り口

| 飛騨で最も古い城址 保延・永治年間(1135〜1141)の頃には平時輔が飛騨の守としてこの城に在城しました。 三代目の景則の頃から飛騨は平家の領国となりました。 四代目 景家は4人の子息と共に京へ上ったが、治承五年(1181)、木曽義仲の軍に攻められ落城しまし、 景家の室阿紀伊の方と二子景綱の息女鶴の前は行方知れずとなりました。 義仲勢は飛騨の良馬を求めたと言われています。 |

||

|

要所要所に道標があります |

|

|

山頂に築かれた山城で、尾根に設けられた四ヶ所の平地が主要な遺構 |

|

|

戦国時代に落城し廃城 |

冬頭城址は近日訪問予定

|

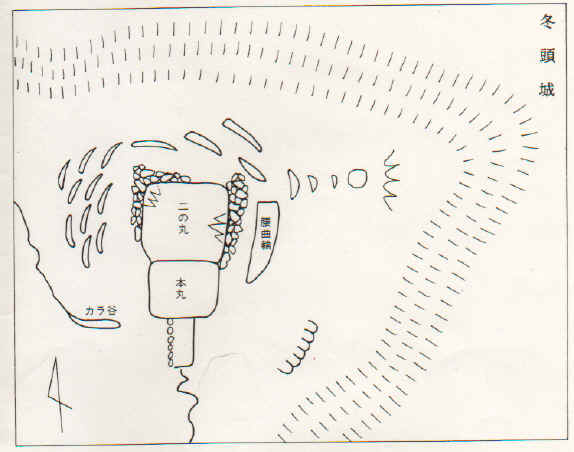

冬頭城跡 |

高山市下岡本町小瀬山 |

城の戦略的位置

高山盆地と旧三枝郷(高山)の平坦地を区切る中山丘陵の北方尖端に築かれたこの城は、

鮎崎・三仏寺城を間近くする地点にあり、川上川を距てて三枝城があります。

遺構

小瀬山の頂上に南北に細長い14m。巾4mほどの小平地があって、この西側に石垣がある。

それより北方下に本丸があり、二段に構え東西14m、南北13mほどの規模である。

二の丸は本丸西方にあり、中央部総長は凡そ18mであるが複雑な形状で確定しにくい。

腰曲輪(こしぐるわ)、本丸の東方下に自然の巨石が立ち並び、この間隙に石をはめ込み石垣のを造成している。

南北およそ27m、巾2mほどの帯状の曲輪である。

出丸、本丸より200ほど下って東方尾根の尖端に小平地があり出丸と思われる。

大手道、東の山麓から登る道があったが近年宅地造成で今はなく、

屋敷跡と思われる三段に構築された平地もこれも破壊されて今はない。

|

松亭址 |

|

堂洞城跡 |

鮎崎城址は高山市の北部大八賀川沿いにあります

|

鮎崎城跡 |

|

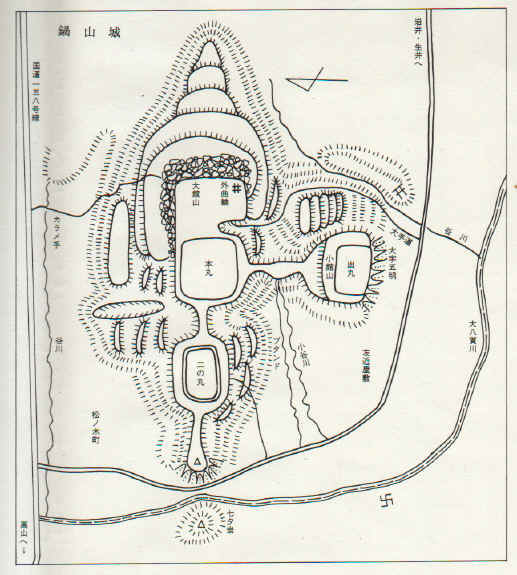

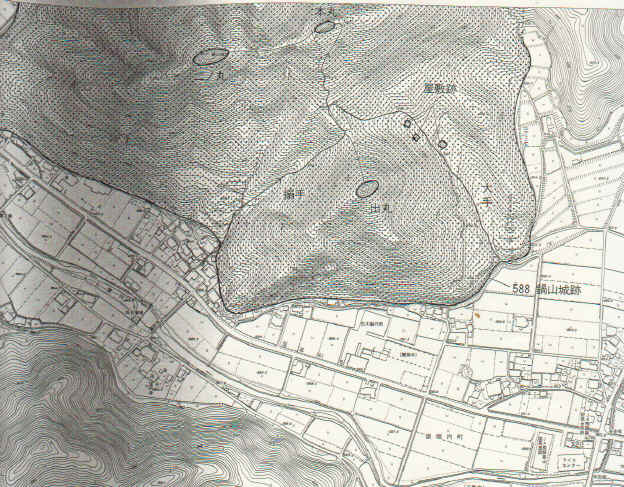

鍋山城跡 |

GPS位置情報は目標物の測定位置が建物や遺構の中心でなく道路から辿るのに分かりやすく、

駐車場、鳥居、玄関などの場合もあります。その他の情報も2002年頃に現地で確認したものですので、

その後、道路拡幅などによる移転や行政合併特例法による市町村合併で市町村名の変更があるので

その後の情報でご確認ください。

シルバーの城郭城跡の散歩道「飛騨高山城址と周辺城址」