|

大垣城址周辺の城跡「美濃の平将門伝説の地」

|

今から約千年前 平将門は時の朝廷の政策に憤りを覚え乱(天慶の乱)を起こしました。

|

平将門(たいらのまさかど)伝説のある地

|

1.「御首神社」(大垣市荒尾) |

|

|

1.「御首神社」(大垣市荒尾)

: 将門の首が落ちた場所。 |

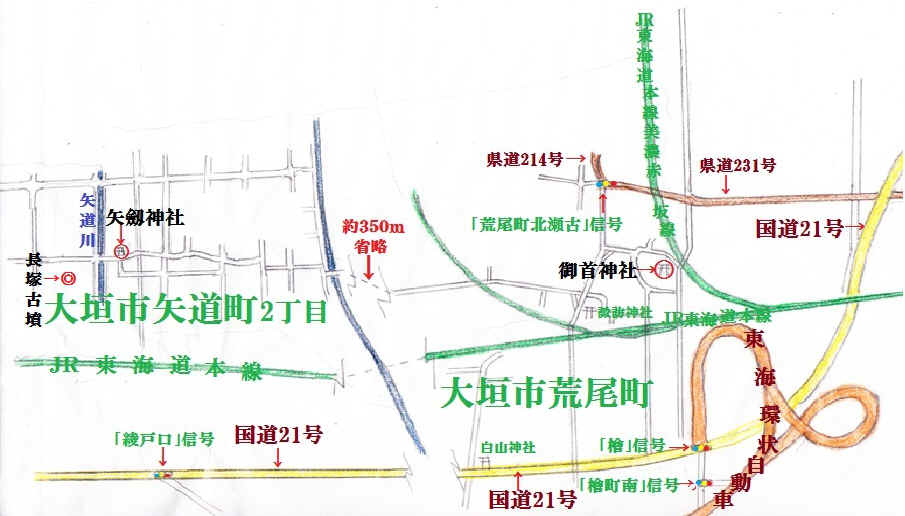

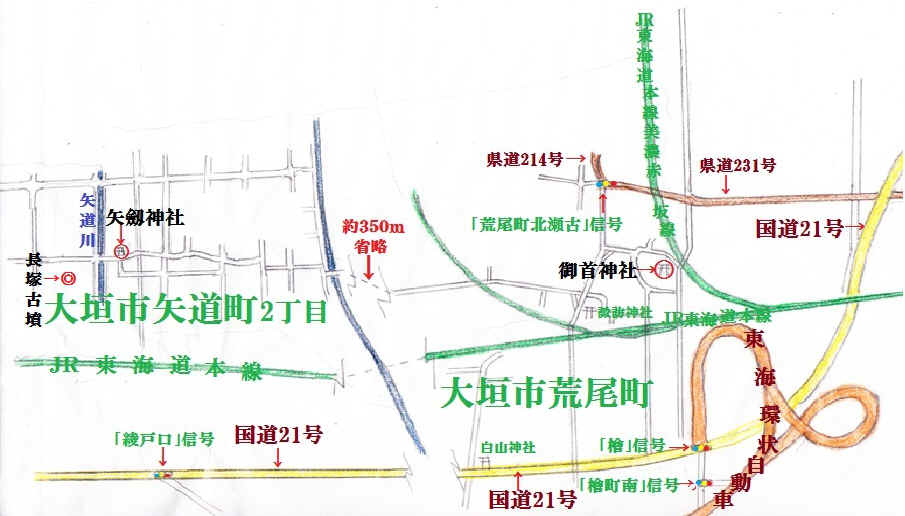

この赤坂宿から南の大垣市荒尾地区に平将門の首を祭った御首(みくび)神社があります。

|

御首(みくび)神社 大垣市荒尾 海抜 13m |

|

|

御神徳 |

|

|

御首神社 |

|

以前は寂れた神社でしたが、誰言うとなく「進学の神様」となり社殿も立派になり参拝者が絶えません |

矢劔神社へは「御首神社」から2kmほど西進すると「矢劔(やるるぎ)神社」へ出ます。

|

矢劔神社 大垣市矢道町二丁目 海抜 23m |

|

|

平将門の首級を射落とした矢の通った道の地名の由来 |

|

|

「矢劔神社」 「長束古墳」 |

|

|

近くに伝説を証明する地名の |

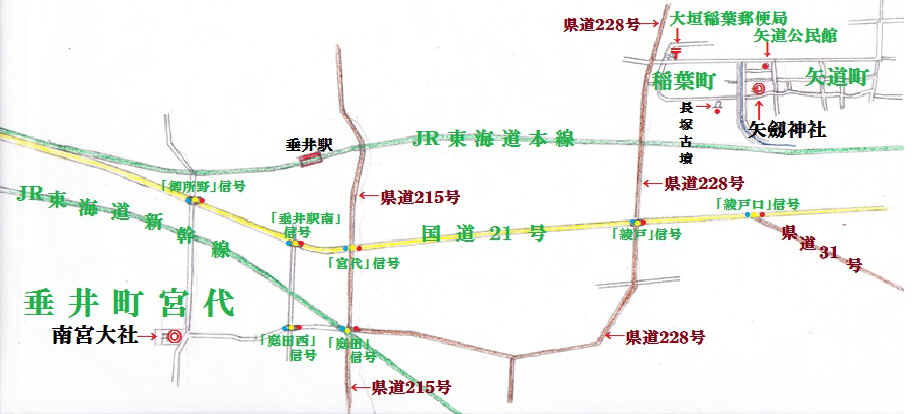

南宮神社摂社 矢劔神社から神社」から県道228号へ出て、

南進し「国道21号(「綾戸」信号)を西進して、約2kmの「御所野」信号を南折、

約800mに「南宮神社」があります。

|

|

矢劔神社から南宮大社 |

|

南宮神社 垂井町宮代堅瀬古(みやしろかたせこ) 海抜 51m |

|

|

南宮大社御由緒 |

|

|

|

|

|

かなものの神様、このため絵馬には斧、鎌、鍬などや鉱石が奉納されています。 |

|

全国にある将門の首塚伝説と遺跡 |

|

平将門とは 平 将門(たいら の まさかど、-將門)は、平安時代中期の関東の豪族。 平氏の姓を授けられた高望王の三男平良将の子。 |

承久の乱とはこの頃、武蔵権守となった興世王は、新たに受領として赴任してきた武蔵国守百済貞連と不和になり、興世王は任地を離れて将門を頼るようになる。 また、常陸国で不動倉を破ったために追捕令が出ていた藤原玄明が庇護を求めると、将門は玄明を匿い常陸国府からの引渡し要求を拒否した。 そのうえ天慶2年11月21日(939年)、軍兵を集めて常陸府中(石岡)へ赴き追捕撤回を求める。 国衙は将門軍の前に陥落し、将門は印綬を没収した。 結局この事件によって、不本意ながらも朝廷に対して反旗を翻すかたちになってしまう。 将門は側近となっていた興世王の「案内ヲ検スルニ、一國ヲ討テリト雖モ公ノ責メ輕カラジ。同ジク坂東ヲ虜掠シテ、暫ク氣色ヲ聞カム。」との進言を受け、同年12月11日に下野に出兵、事前にこれを察知した守 藤原弘雅・大中臣完行らは将門に拝礼して鍵と印綬を差し出したが、将門は彼らを国外に放逐した。 続いて同月15日には上野に出兵、迎撃に出た介藤原尚範(同国は親王任国のため、介が最高責任者。藤原純友の叔父)を捕らえて助命する代わりに印綬を接収してこれまた国外に放逐、19日には指揮官を失った上野国府を落とし、関東一円を手中に収めて「新皇」を自称するようになり、独自に除目を行い岩井(茨城県坂東市)に政庁を置いた。 即位については舎弟平将平や小姓伊和員経らに反対されたが、将門はこれを退けた。 (フリー百科事典 ウィッキペディア より) |

|

京都 神田明神 首の伝説 「京都 神田明神」京都市下京区新釜座町(四条通西洞院東入ル)には、民家に埋もれる様にして小さな祠がある。 「太平記」に、さらしものになった将門の首級(しるし、しゅきゅう)の話が書かれている。 また、将門のさらし首は関東を目指して空高く飛び去ったとも伝えられ、途中で力尽きて地上に落下したともいう。 (フリー百科事典 ウィッキペディア より) |