�V���o�[�̏�s��Ղ̎U�����u��z�隬�Ə鉺�����݁v

|

�z��ҁF

���c���^�E����

�z��N��F

���\���N�i�P�S�T�V�j

|

|

���ݒn

�F ��ʌ���z�s

�@�@�@�@�@�@�@�@�s����

�`�@��

�F ���@�R�@�� �@�@

�ʁ@�́F�����A���B��

|

��z���i���킲�����傤�j�́A��ʌ���z�s�ɂ����Ղō]�ˎ���ɂ͐�z�˂̔˒����u����܂����B

�ʖ���������A���B���Ƃ������֓����������{100����ɂ��������Ă��܂��B

�ʏ�A��z��̖��̂�\�L����邪�A�����ɂ��Ă͉͉z��A�ߐ��ȍ~�͐�z��ƕ\�L����邱�Ƃ������B

|

��z��

�{�ی�a

�i��z�s�s���Q���ځj |

|

|

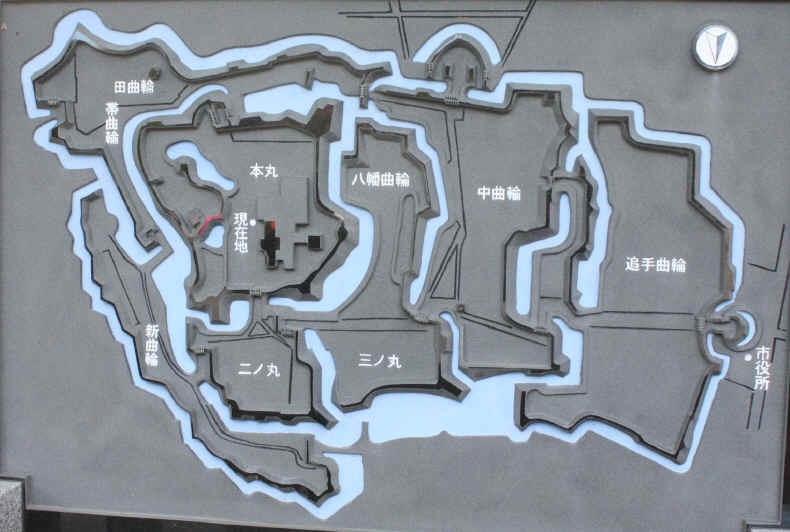

��z��}

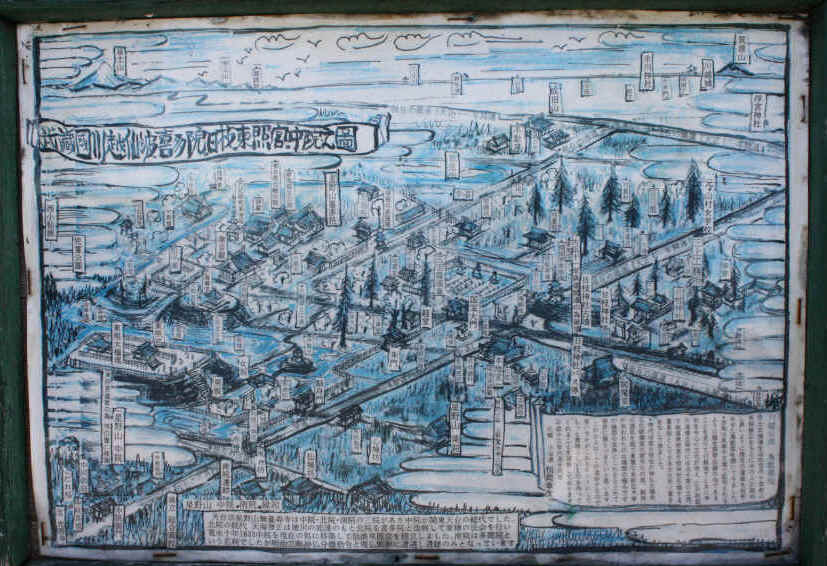

���̐}�́A�c����N�i�P�W�U�U�j�ɏ���������Ə����N�p���p��������������

�Z���E�y��A�x�̈ʒu���������ɂ������̂ł���B

�i��z�s�j |

��z��̎n�܂�

1457�N�i���\���N�j

�������͐�J�㐙���Ƒ������̌W���n�ł��������߁A

�������̐��́i�É͏��֏h��E�E�i�����j��Ȃǁj�ɑR����㐙���̖{���n�Ƃ��āA

�㐙�����͉ƍɂ̑��c���^�A���c���q�ɐ�z��i�͉z��j�̒z��𖽂����B

�܂��]�ˏ���z�邳���A�É͌����ւ̖h�q�����\�z�����B

����������͉z���ƂȂ����i�ƘV�̓��]�ˏ��ƂȂ����j

�i�t���[�S�Ȏ��T �E�B�L�y�f�B�A���j

|

|

��z��

�ʖ��A������A���B���Ƃ������A�֓�������̈�ɐ��������{100����ɂ��I��Ă��܂��B

�����F�@���c����z��z��j���ŊJ�������̐܂ɏ��傪���Ė������Ƃ��瓹�u�����v�Ɩ��������Ƃ����Ă��܂��B

���B��F�@����Ɂu�������̈�ˁv�Ƃ�����˂�����A���i�͊W�����Ă�������}�̍ۂ͊W���J���Ɩ�������B�����A�Ƃ����`���ɂ��B

�i���n�������j |

���y���R����̐�z��

�P�T�X�O�N�i�V��18�N�j

�L�b�G�g�ɂ�鏬�c�������ł͉͉z�������Ă�����k�����̏h�V�̑哹�����ɂ�

��썑�܂ŏo�w���Č}�������~���A�O�c���Ƃ̌R���͉͉z��ɓ��邵���B

����ƍN���֓��ɕ�����ꂽ�̂ɔ������쎁����M���̎���d����1���������Đ�z�ɕ������A��z�˂����˂����B

��z�˗��ˈȌ�̐�z���́A����Ɓ��x�c�Ɓ���͓������Ɓ�����Ɓ��H���Ɓ������ƂƐ��ڂ���

�i�t���[�S�Ȏ��T �E�B�L�y�f�B�A���j

|

|

�V��t�͖{�ۂ̕x�m���E

��z��ɂ͓V��t��������z��́A�{�ہA��̊ہA�O�̊ۂ┪���s�A�O�s�A�c�s�A�V�s�Ȃǂ����̋ȗ��A

�{�ۂ̕x�m���E�i�쐼���j�ƌE�i�k�����j�A��̊ۂ̓�d�̕H�E�Ƃ����l�̘E�A

�����A��V��A��A��A�O�A�V�_�A�@�r�A���A�����A�c�s�A�ъs�A�V�s�A�����\�O�̖�����Ȃ�A

�y�ہE���x�菄�炵�����ʐς�9��8����i��326,000�u�j�]��̋K�͂�����s�ł������B |

�]�ˎ���̐�z��

��z�˂ōő�̐���̂����͉̂z�O�����Ƃ�17���ł���B

�]�ˎ���ɂ͐�z��𒆐S�ɏ鉺�����`������A���]�˂Ə̂��ꂽ�B

�鉺�͕������̏��H�_�̒��S�ƂȂ�A�����̏W�U�n�Ƃ��ĉh�����i�͐V�͊ݐ��ʂ��č]�˂ɉ^�ꂽ�B

��z�X���͐�z�ˎ�̎Q�Ό���A��z�˂̕��̂̏�썑�O���Ƃ̘A���ŏd�v�Ȗ������ʂ������B

�i�t���[�S�Ȏ��T �E�B�L�y�f�B�A���j

|

|

�{�ی�a�������c��

�@�@�@1868�N�i�������N�j

���䏼���ƁE�����N�p���������{�ɋ����̈ӂ��������߁A�x�߂�B

�@�@�@1869�N�i����2�N�j

��z�˂��V���{�ɐ�z��̘V���������������������|��͂��o�A��̕����I�����n�܂�B |

��z�s�����p�فE�����ّO�𐼂i�ނƓ쑤���u��z�钆�V��Ձv����܂��B

|

|

|

��z��ƒ��m��x

��z��́A���\�i���傤�낭�j���N�i�P�S�T�V�j�ɐ�J�i����������j�㐙�����i�����Ƃ��j�̉Ɛb�ł���

���c���^�E���ϕ��q�ɂ���Ēz�邳��܂����B

�����A�����͌É́i�����j�������������i�Ȃ肤���j�Ɩk�����̔e��������U�h�̉Q���ɂ���A

��z��̒z��͐��ɔ��������̂ł��B

�V���Z�N�i�P�T�R�V�j�A���c����{���Ƃ����k�����͐�z����U�ߗ��Ƃ��A

���\�ܔN�͉̉z���ɂ���Ėk�����ւ̎x�z��Ȃ��̂ɂ��܂��B

�������A�V���\���N�i�P�T�X�O�j�̖L�b�G�g�̊֓��U���ɍۂ��Ă͑O�c���ƂɍU�߂��ė��邵�܂��B

�]�ˎ���ɂȂ�ƁA��z��͍]�˂̖k�̎��Ƃ��ďd������A�e�ˁE����̑喼���ˎ�ɔC�����܂����B

���i�\�Z�N�i�P�U�R�X�j�ɔˎ�ɂȂ��������M�j�͏�̑�K�͂ȉ��C���s���A

��z��͋ߑ��s�Ƃ��Ă̑̍ق𐮂���ɂ�����܂����B

���m��x�͂��̏����M�j�ɂ���̑���C�̐܂ɑ���ꂽ���̂ƍl���܂��B

�܂��V�������܂��ĊԂ��Ȃ����̎���A�킢��z�肵�č��ꂽ�̂����m��x�������̂ł��B

���ݒn������ɂ́A���O�̗R���ƂȂ������m�傪���Ă��Ă��܂����B

������Ə����̊G�}�ɂ��A���m��͓�K���Ă̘E��ŁA�����͓��ꉮ�A�{�������P�K�����͗��s�P�T�ڂQ��

�i���n�������j

|

|

|

���m��x�̂�����

���m��x�͐킢�̍ہA�G��������i�s�������ʂ���U�ߍ��ꍇ��z�肵�đ����Ă��܂��B

�����傩��{�ہi�����ٕ��ʂ��߂����ĐN�������G�͒��m��x���܂ނR�{�̖x�ɑj�܂�Ē��i�ł��܂���B

�i���̕��݂��ɂƂ���ɁA�镺���|����ˊ|���S�C�����������Ă��邵���݂ł����B

�i���n�������j

|

|

|

�������鉺�������ē����܂��B

���j���鋌�鉺�����ό������ƂȂ��Ă���A�]�ˏ���c�����̊X�������邱�Ƃ���u���]�ˁv�ƌĂ�Ă���B

�u���̏��v�Ƃ�����ؑ��̓���A��g�쑽�@�A���{�O�哌�Ƌ{�u��g���Ƌ{�v������n�Ƃ��Ă��L���ł��B

|

|

��z�s�����p�فE�����ٕt�߂ɂ��钓�ԏ���o���_�Ƃ��āu��z��E�{�ی�a�v

�u������̊X���݁v�E�u���̏��v�u��z��t�쑽�@�v�u���c�R��z�ʉ@�v�Ȃǂ�����܂����B

|

���m��Ղ𐼂i�ނ��u������̊X���݁v�Ȃ�������_���u�D�̒ҁv�ł��B

|

|

�D�̒�

�����A��z�h�́u���D��v���������҂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

���̌����_�̖k�����u���c���ϑ��v�������Ă��܂��B

|

|

|

���c���ϑ��i��z�s�����O)

���c���ρi�P�S�R�Q�N�`�P�S�W�U�N�j

���͎����A�܂��͎����Ƃ����A������A�������ē���Ɩ����܂��B

��ʓI�ɂ͓���Œʗp���܂��B��J�㐙���̎����ƂȂ�A�P�S�V�U�N�ȍ~�A�֓��e�n�ŕ����𗧂Ă܂����B

�z��w�̎n�c�҂Ƃ��āA�]�ˎ���Ɏ������R�w���N����A��������߂Ēz�����l���ƂȂ��Ă��܂��܂��B

�i���n�������j |

�u�D�̒ҁv���Ȃ�����u������̊X���݁v�ɓ���܂��B

|

|

|

��ԊX

��z�̓y������̓X�܂́A������u������v�Ƃ��ėL���ł��B

��z�ł͗ޏĂ�h�����߂̑ωΌ��z�Ƃ��Ē��Ƃɂ��p�����Ă��܂����B

�R�O�����̑����肪����A�˂�l�́A���̓s�s�ł͌����Ȃ��]�ˏ���ӂ��i�ςł��B

�i�Ёj���]�ː�z�ό�����s�u��

�O��܂���z�v��� |

|

|

��z�̒����i�\�����l��O�j

��z�̒����̊�b�́A��z���E�����M�j�̎���i�P�U�R�X�`�P�U�U�Q�j�ɂł��܂����B

�]�˒��A�{���A�쒬�A�쑽���A���̏�܃�����

�㏼�]���A���꒬�A�b�蒬�A���i�����j���A�u�����̉��܃����̏\������

�{���@�A�s�`���A�@�]���A���{���̖�O�������킹�A�\�����S��O�Ƃ��܂����B

���a�R�U�N�̒����n�ԉ����ɂ�艝���̖��͕ς���Ă��܂��܂������A�����ɂ��̖��c�����邱�Ƃ��ł��܂��B

�i�Ёj���]�ː�z�ό�����s�u��

�O��܂���z�v��� |

|

|

�����̋S���̋��傳

���݂������������Ă��邪�����Z�ݓ�Ƃ��Ǝv���܂��B |

|

|

|

��ʏa�̓�

�M���ɂ��a���������ʂ�̎ʐ^�͏�肭�B��܂��� |

������X�������i�ޓr���A�����Ɍ����܂��B

|

|

���̏�

���i�̑n�����炨�悻�R�X�O�N�Ԃ킽���Ĕ��������F�ŁA�u���v�������Ă�����z�̃V���{���ł��B

�i�Ёj���]�ː�z�ό�����s�u��

�O��܂���z�v��� |

�u������̊X���݁v��́u�A�����v�����_�𓌂ֈړ����̓��H�k���Ɂu���ꋫ�Y�v�������܂����B

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ꋫ�Y

�@�]�˂�肨���悻�ܗ��i�Q�Okm�j�ȓ��͏��R�ƁA���̐�\���i�S�Okm�j���O�͌�O�Ƃ̑��A�X�ɊO���͖��{�̑鏠�x�z�̑�����Ɛݒ肳��Ă��܂����B

�@�����͖k�͐�z�A��͕{���A���͔��A���͕����q���Ɏ���S��\�������ɋy�ԍL��Ȓn�悪�����ƁE�I�B�ƁE�̑��Ƃ���Ă��܂����B

�@���̋��������̂����̍Y�Ŏ��\�Z�{�̍Y���ݒu����ĂƐ��肳��܂��B

�@�Y�͑��a����Ƃ��ĊǗ�����Ă��܂����������ɂȂ����͔p�~�A����Ƌ��ɍY�͖Y�ꋎ���܂����B

�@���̍Y�����ʂ̏��Ղ͔p�Y���ꂽ�̂������̓y��Ƃ��ē]�p���ꂽ�����̍�����c���������ł��傤�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�X��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���n�������j

|

|

|

�]���쐼�k�����a��� |

�u�쑽�@�����v�M�������_�����c�R��z�ʉ@������܂��B

|

|

���c�R��z�ʉ@

�{���͕s�������ŁA���O�̏���≘����Ă������A�l�X�����ƂƂ����A

��������鎞�ȂǕ�[����G�n�̂��߁A�����ɂ͊G�n������������Ă���B

�i��z�s�j

|

|

������O�����߂���Ɓu����R

�쑽�@�v����܂��B

|

|

��z��t�@�쑽�@

�n��

�`���ɂ��ƁA���̐�

��g�ӂ̖��X����C�����F��l�̖@�͂ɂ��A��菜�����������u�����Ƃ������A

��������A�V�����N�i�W�R�O�j�~�a�V�c�̒��ɂ�莜�o��t���n�����ꂽ���莛�Ŗ{������ɔ@�����J�薳�ʎ����Ɩ��Â����B

�ċ�

���̌㊙�q����A���v��N�i�P�Q�O�T�j���ʼn���̌�A�i�m�l�N�i�P�Q�X�U�j�����V�c�����C�m���ɍċ������߂�ꂽ�Ƃ��A

���b��t�i����O��t���j�����i���Ċ��c�\�����֓��V��̒��S�ƂȂ����B

�����O�N�i�P�R�O�P�j�㕚���V�c�͐���R�i���݂̎R���j�̒��z���������B

�X�Ɏ�������A�V���Z�N�i�P�T�R�V�j�k�����j�A�㐙����̂̕��ʼn��サ���B

����ƍN���čċ��𖽂���

�]�ˎ���A�c���l�N�i�P�T�X�X�j�V�C�m���i�����t�j�����\�����̖@���������A���\�Z�N�i�P�U�P�P�j�\�ꌎ

����ƍN������z��K�ꂽ�Ƃ����̎l������؋y�ьܕS�������A�������璉���ɍH���𖽂��A

�����@�k�@���쑽�@�Ɖ��߁A�l��ƍj�̂Ƃ����Ƌ{�ɓ�S�������ȂǑ傢�Ɏ������ӂ�����B

���i�\�ܔN�i�P�U�R�W�j��z�̑�Ō����̎R����������ׂďĎ������B

�l�x�ċ�

�O�㏫�R�ƌ��͖x�c����琳���ɖ����Ă����ɕ����ɂ�����A�]�ˏ�g�t�R�i�c���j�̕ʓa���ڒz���ċq�a�A���ւȂǂɓ��Ă��B

���̂��߉ƌ��a���̊ԁA�t���̋ǁi�ƌ����̓���j�̊Ԃ�����B

���̑����b���i�{���j�A���A���ᓰ�A���O��A���Ƌ{�A���}�_�ЂȂǂ̌����𐔔N�̊Ԃɍċ����A

���ꂪ�����̕������Ƃ��đ�ɕۑ�����Ă���̂ł���B

���@�@�@��

�]�ˎ���ԓa�͎��̎l������A���S�\�̖��{�̌���n�Ƃ��Ď������ӂ�������A

�����Ȍ���͂̌��@�Ƃ��̍L���A�傫���̂��ߍr�p�Ɍ����������W�҂̓w�͂ɂ��

���a�啜���Ɍ����������Ɍ������Ă���B

�i���n�������j |

|

|

�L�������͗v�̂悭�Q�w���Ă��������B

������a��ƕ_�����Ɂu�ǂ�ڂ����v�Ƃ������̋�������܂��B

�쑽�@����R���˂̈�����u�����ЂƖ������v�����̒n�}�̉E��ɂ���܂��B�i���������Ȃ��I�j |

|

|

�ܕS�����̒�

|

|

|

���� |

�����ɂ͏����Ƃ��_��������܂�

|

|

������a��ƕ_��

������a��Ƃ͓���ƍN�̎��j����G�N�̌ܒj�����ˑc�Ƃ����Ɩ�A�z�O�Ƃ̉ƕ��ł���B

��z���Ƃ��Ă̍ݏ�͖��a�l�N�i�P�V�U�V�j����c����N�i�P�W�U�U�j�܂ŁA����S�N�ɂ킽��A

�\������̂������A���̂�����z�ŖS���Ȃ����ܐl�̓a�l���_���ł���A

�i��z�s����ψ���j

|

|

��z��t�쑽�@�̋������O�哌�Ƌ{�Ƃ�������g�i����j���Ƌ{���J��ꂽ���܂�

|

|

�d�v�������E������

��g���Ƌ{

����ƍN���܂铌�Ƌ{�́A�ƍN�̖v�セ�̈⍜���v�\�R��������Ɉڑ������B

���a�O�N�i�P�U�P�V�j�O���A�쑽�@�Ɏl���Ԑ������ċ��{�����̂ŁA�V�C�m����

���i�\�N�i�P�U�R�R�j�ꌎ���̒n�ɑn�������B

���̌㊰�i�\�ܔN�i�P�U�R�W�j�����̐�z��ʼn��Ă������A�x�c����琳���c��s�Ƃ��A

���N�Z���N�H�A���\���N���������B

��������Ɨ������Њi���������A�쑽�@�̈���ɑ��c���ꂽ���̂ŁA

�����E�v�\�R�̓��Ƌ{�ƂƂ��ɎO�哌�Ƌ{�Ƃ����Ă���B

�i��z�s����ψ���j |

|

|

�Ђ̋K��

�\��i���g��j�E�����E�q�ݕ��a�E����E�i������j�E���_�E�{�a����Ȃ��Ă���B

�{�a�̑O�ɂ͗����̐Γ��Ă�����B

�Ȃ��q�a�ɂ͊⍲�����q���ȕM�̎O�\�Z�̐�z��

���a�ɂ͊�Ώ������Δn��d������[�����\�i�����j�̑�G�z������B

�i��z�s����ψ���j |

|

|

|

�{�a���������͂�

���g���������Ɩ{�a�����͂ނ悤�ɍ�����芪���ٍ��V���������葾�ۋ����������Ă����悤�ł��B |

|

|

���Ƌ{���g��E�Β���

���������ɂ��鐏�g��͎�h�蔪�r��E�؍ȑ��łƂ����`�����ł���B

���r��Ƃ͎O�ԁ~��Ԃ̖�ŁA�和�l�{�̑O��Ɋe��{���̍T���������Ă��鉮������̂��Ƃł���B

�ȑO�ɂ͌㐅���i���݂����j�V�c�̌���M�Ȃ�u���Ƒ匠���v�̊z���f�����Ă����B

�L�^�ɂ��ƁA���̒���͊��i�\�N�i�P�U�R�R�j�\��\�l���Ƃ��邩��

���Ƌ{�̑n�n�̎�����m���̎����ƂȂ��Ă���B

�Β����͊��i�\�ܔN�i�P�U�R�W�j�㌎�ɑ��c��s�̖x�c��������[�������̂ŁA

���Ɂu���Ƒ匠����O�A���i�\�ܔN�㌎�\�����x�c�����]�l�ʉ����������v

�̖��������܂�Ă���A�l���͖��_�����ł���B

�i��z�s����ψ���j

|

|

|

|

���Ƌ{�Β����i�d�v�������j

���i�\�ܔN�i�P�U�R�W�j�ɑ��c��s�̖x�c��������[�������A

�����u���Ƒ匠����O

���i�\�ܔN�㌎�\�����x�c�����]�l�ʓ��������v�̖��������܂�Ă��܂��B

�l���́A���_�����ł��B

�i�����������j

|

�{�a�Βi

|

���ʌ��J���̂��߂��������u�L���v

|

|

|

|

��g

�쑽�@����s�����t�ߒ��ԏ�A�铹�e�ɂ���܂����B

|

|

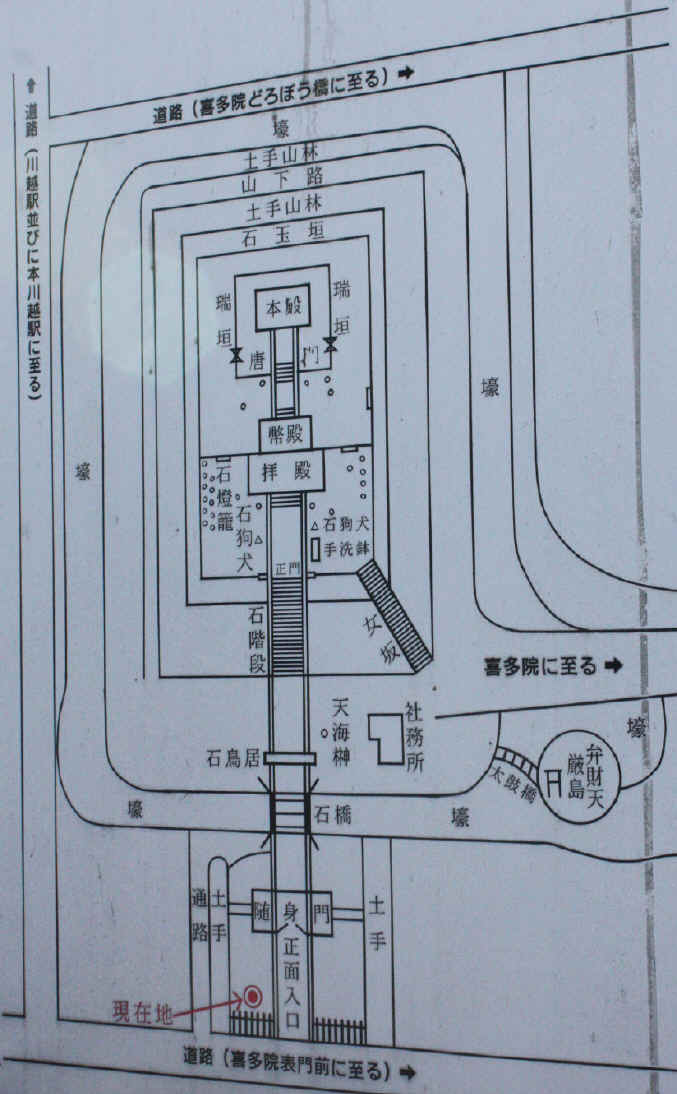

�쑽�@����R���˂̈���̒n

�������Ɩ�����

���q�����P�Q�X�U�i�i�m�l�N�j���C�m���i�����������傤�j���쑽�@�ċ��ׂ̈ɖK�ꂽ���ɂ́A

�����ɒr���������Ƃ����Ă��܂��B

���C�m�������̒r�̑O��ʂ������ɁA�r�̒�������������яオ��A

���ɂ��������̖̏�ł��炭����P������A����т������Ƃ����`��������܂��B

���̓`������A�쑽�@�̎R���i�����j��R�i�����₴��j�Ə̂��A���̒n�̎����𖾐��Ə̂��܂��B

���݂́A��n�̐ՂɎГa�����āA�V�������̖��A�����Ă��܂��B

�i��z�s������ ���n�������j

|

�V���o�[�̏�s��Ղ̎U�����u��z�隬�Ə鉺�����݁v