|

|

福井県南条郡南越前町今庄 |

シルバーの城郭城跡の散歩道「燧ヶ城跡と鉢伏城跡他」

|

|

福井県南条郡南越前町今庄 |

福井県今庄町のかたくりの里・今庄宿の上にそびえた源平の古戦場で有名な燧ヶ城跡と

板取宿から言奈地蔵・木の芽峠へと登り観音寺丸城址・木の芽城址・西光寺丸城址と

鉢伏山山頂にある鉢伏城址の五城址を訪ねました。

JR今庄駅前から今城宿内を通り燧ヶ城跡(ひうちが)へ登ります。

|

|

高度差約500m、歩行時間3.5〜4時間 |

| 今庄の宿場を守るように聳えている藤倉山(643メートル)と鍋倉山(516メートル)。 両山の山麓には七堂伽藍(しちどうからん)と千坊があったと言われ、谷間一帯はブナの樹林が繁茂し、懸崖に散在する多くの巨石は古代の岩座(いわくら)であったと推測されます。 このような今庄の立地を利用して建てられた木曽義仲の城跡は、今も平家軍との戦いの跡を忍ばせています。 標高1099メートルの山頂にある夜叉ケ池(やしゃがいけ)は竜神夜叉にまつわる数種の伝説とともに雨乞いの池と言われ、夜叉渓谷には緑の合間を縫うように豊かな水が流れています。 町ではハイキングコースやキャンプ場を整備しており、山菜とり、渓流釣り等、四季折々訪れる人が歴史遺産を散策しながら、豊かな自然を楽しむことができます。 |

|

|

JR今庄駅前から見た左から、燧ヶ城跡(269m)、藤倉山(643m)、鍋倉山(516m)のピーク |

|

「夜叉ヶ池」 |

| 藤倉山・鍋倉山はJR駅前から始まります。 地図の「現在地」(JR今庄駅前)から左へ進みクランクで観音堂→燧ヶ城跡(269m)→藤倉山(643m)→鍋倉(516m)→八十八ヶ 所霊山の巡礼路を下り今庄町へ至ります。 |

「JR今庄駅」前商店街の道を西へ、入り突き当りを左(南)へ曲がります。

50mほど進むと御札場跡の杭標識のある空き地の前を通ります。

|

今庄宿高札場跡 |

| 高札場跡(高野家六家) 幕府または福井藩は禁令を人々に示すために、板に書いて一定の場所に掲げ、守らせたものが高札である。 忠孝札、毒薬札、切支丹札、口留札等の禁令がある。 火事の時の焼失を恐れて、付近に貯水池があった。 今庄には当家のほか、谷屋にも高札場があった。 (今庄町教育委員会) |

|

空き地の南側が御札場跡の案内板のある家(北村善六家)の前を通ります。

|

今庄宿御札場跡 |

| 御札場跡(北村善六家) 福井藩第四代藩主光通(みつゆき)の時の寛文元年(1661)十一月、福井藩がはじめて幕府から銀兌換の藩札発行が認められた。 福井藩内では藩札の使用が強制されたので、藩の南端の大宿場町である今庄では、旅人や商人が金銀を藩札に、あるいは藩札を金銀に両替するために御札場が設けられた。 今庄宿では最初北村大平家が、その後北村新平家が、つづいて西尾茂左衛門家が、その後享保十五年(1730)からは当北村善六家が勤めた。 (今庄町教育委員会) |

そのまま100mほど進むと西側に「燧ヶ城址」の大きな説明板があります。

|

この説明板の前の路地を西へ入ります。 |

|

|

街中は宿場町らしく静かなたたずまいです。 |

正面に「新羅神社」が見えてきますが南へ入ると「燧ヶ城址登山口」の石碑があります。

|

燧(ひうち)ヶ城址へ |

|

観音堂の前を通り登山口へ |

|

「カタクリの花」が咲いていいる登山道へ入ります。 |

|

かたくりの里 |

|

観音堂の上り口には標識があります |

観音堂の上り口から50mほど登ると「からくりの花」の群生地へ出ます。

|

しばらく登ると一面の「かたくりの花」に出会えます。 |

|

一行には白いかたくりの花が人気でした |

|

|

途中途中に「燧ヶ城址」の案内石碑があります。

| 燧ヶ城の歴史 燧ヶ城の築城は古く源平の合戦の頃にまでさかのぼる。 寿永2年、木曾義仲は追討の平家の軍勢を迎え撃つため、仁科守弘らに命じて、燧ヶ城を築かせたのがはじまり。 源平盛衰記に「北陸道第一の城郭」と記されたこの城は、交通の要衝を押さえた城であったため、時代を経てもこの城を舞台に戦がくり広げられました。 天正三年には、下間頼照ら一向一揆勢が立て籠もり織田信長と戦い、次いで天正11年の賤ヶ岳の合戦の折りには、主将柴田勝家自らがここを守ったなど我々の歴史物語にも聞き覚えがあります。 |

|

燧ヶ城址碑から見る今庄町はのどかな宿場町です |

登山口から20分ほどで燧ヶ城址に着きます。

|

燧ヶ城址 |

|

土塁や石垣跡等の遺構があちこちにあります。 |

|

寿永2年(1183)木曽義仲が築城 |

|

燧ヶ城の木曽義仲と平家の戦い |

| 燧ヶ城の縄張り 燧ヶ城の縄張りは、山頂部に東西に細長く東から二の丸・本の丸・三の丸と曲輪が配置されている。 二の丸虎口は、低い石垣によって枡形虎口となっている。 一段高くなっている本の丸には、天守台であろうか石垣の櫓台がある。 更に、本の丸と三の丸の間には堀切が良く残っている。 |

続いて板取宿から板取関所跡、言奈地蔵・木の芽峠・と観音寺丸城址・木の芽城址・西光寺丸城址と

鉢伏山山頂の鉢伏城址の四城址を訪れます。

|

板取宿 |

| 板取宿の由来 戦国時代までの越前への陸路は山中峠を越える古道(万葉道)と木の芽峠を越える北陸道(西近江路)だけであった。 柴田勝家が北ノ庄に封じられ信長の居城・安土に赴く最短距離として、天正六年(1578)、栃ノ木峠の大改修を行なって以来、人馬の往来は頻繁となり、越前南端の重要な関門の地として板取宿を置き、宿馬三十頭、人足六十人が常備され。 板取宿は北国街道(東近江路)の玄関口として、あるいは近江・越前・両国を結ぶ要の宿として発達したのである。 今も甲造り型や、妻入り型の茅葺(かやぶき)の民家が昔のまま保存されている。 (今庄町教育委員会) |

| 現在二軒のみ住んでおいでだそうです。 | |

| 現在も入居者募集中だそうです。(家賃無料) ただし、近所にコンビにも郵便局も病院もなしテレビも見えないが電気だけ使えるそうです。 冬の豪雪時には二階から出入りできるようになっているそうです。 |

|

|

四軒だけ保存されている |

|

甲造りのわけ |

|

|

板取関所跡 |

|

江戸時代に関所を設けた |

|

| 板取関所跡 | |

板取宿近くの今庄365スキー場から言奈地蔵・木の芽峠・鉢伏城址(鉢伏山)へ登ります

|

鉢伏山へ |

| 今庄365スキー場ゲレンデ脇の標識に従って | |

|

言奈地蔵 |

| 途中広域基幹林道に合流し20分ほど進むと言奈地蔵への標識があります | |

| 小路を5分ほど登ると言奈地蔵堂へ出ます。 | |

| 言うな地蔵のいわれ このお地蔵さまは弘法大師であるという。 昔、大金を所持した旅人を乗せて、この峠を越えた馬子があった。 馬子はその旅人を殺して金を奪ったところ、地蔵の面前であったことに気づき“地蔵言うな”とひとり言った。 すると地蔵は“地蔵は言わぬがおのれが言うな”と言い返された。 感きわまって改心し善人に立ち返った。 其の後、年を経て再びこの峠を越したとき、年若い旅人と道連れになり、よもやま話をして地蔵の前にきた。 馬子は霊験あらたかな地蔵であることを告げると、そのいわれを問うた。 馬子は先年の悪事を語り、ありし次第を告げた。 この旅人はその先年殺された旅人の息子で、親の敵を尋ね歩いていたのである。 息子は天にも昇る心地がしたが、このような山中でかたきを討つよりは共に敦賀まで出てから名乗りをあげてこれを討ちとったとのことである。 (今庄町) |

|

地蔵堂を過ぎて更に木の芽峠へ進みます。 |

|

言奈地蔵から数分歩くとゲレンデから下ってきた道と交叉します。 |

|

|

この道交叉する道はは私道ですので通行はできません |

そのまま進むと木の芽峠へ出ます。

|

木の芽峠 |

|

木ノ芽峠 福井県を嶺北と嶺南に分ける地である。 1200年の間、越前の玄関口としての番所があり前川家がその任に当たった。 この一帯は度重なる古戦場として使われ、一向一揆の頃の城址が多く、歴史的にも非常に興味の持てる峠でもある。 |

|

木の芽峠碑 (峠茶屋手前の右側にあります。) 平安初期の天長7年(830)に畿内と越の国を結ぶ官道として開削された古い道で、敦賀から今庄へ抜ける最短路である。 古くは紫式部が、また道元や親鸞が通り、更には新田義貞、織田信長、豊臣秀吉など戦国武将が利用した。 越前(嶺北)若狭(嶺南)を分ける分水嶺になっている。 峠の名前の由来は不明であるが、木目峠、木辺峠とも書き、木部山とも言われる。 |

|

|

峠の茶屋(前川家) |

峠脇には

| 木の芽峠 古来より北陸道の要として人馬の往還もきわめて頻繁であり、峠を越えて京都に向かう人、さらに、都を出て北陸に下向する人々にとって、急坂の石畳の道、茅葺の茶屋の印象は、旅のことをことのほか忘れがたいもにしたであろうと思われます。 建長(けんちょう)五年(1253)の夏、永平寺を開かれた道元禅師(どうげんぜんじ=高祖・中央の碑)は、病気療養のため、高弟の狐雲和尚(こうん和尚=第二世・左の碑)、徹通和尚(てっつうおしょう=第三世・右の碑)を伴なわれて、永平寺を出発になられました。 やがて木の芽峠に至り、禅師は、京への随伴を切望される徹通和尚に、爾後(じご)の永平寺の守護の大事を説かれ、涙ながらの決別をされた。 草の葉に かどでせる身の木部山(きのめやま) 雲に路あるここちこそすれ その折の禅師の万感の思いがこの御詠(うた)であります。 |

木の芽峠下の広域基幹林道脇に案内板があります。

|

|

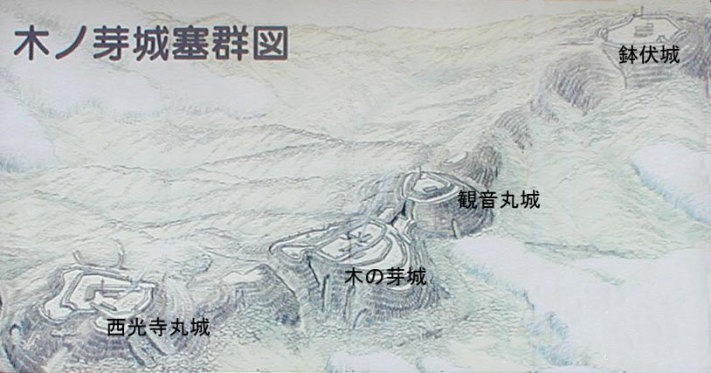

左から西光寺丸城・木の芽峠城・観音丸・鉢伏城 |

木の芽峠碑のすぐ奥の細い道を登ると数十mほどの場所に「木の芽城」の案内板があり、そこが木の芽城址です。

|

木の芽城址 |

|

|

|

木の芽城址 |

|

南へ200mほどの所に西光寺丸城址があります。

|

西光寺丸城址 |

|

|

西光寺丸城址 |

木の芽峠碑のすぐ奥の細い道を登ると数十mほどの場所に案内板があります。

|

観音丸城址 |

| 観音丸城址 この城は、木の芽峠の北西に接して築城されている。 城の規模は、長径・短径ともに約150mある。 城のつくりは、城の中央部の根尾を横断する二重の堀切を境に二分される。 南東部は、土塁をめぐらした郭(くるわ)を中心とし、東に横堀、西に腰郭、南に虎口を拵え(こしらえ)ている 周囲の斜面には10本の竪堀は築かれている。 北西の端は竪堀間の尾根上に土橋で、ここから約500m先の鉢伏城に尾根道でつながる。 城の大手は、防備に重点のおかれた南東部は簡単なつくりとなっている。 観音丸の名称は、土塁で囲まれた郭内に本尊の十一面観音像が安置されていたことから言い伝えられている。 (今庄町) |

蛇に注意

途中からゲレンデの道を700m(約30分)ほどの鉢伏山の山頂に鉢伏城址がある。

先程の観音丸城址付近でも小さな蛇に出会いました。

青大将と違い小さな蛇(まむしなど)は毒を持っているのが居ますので咬まれないように注意しましょう。

| ここへ来るまでに3匹の蛇に出会いました。 (ご注意ください!ここから頂上までは大丈夫でした。) |

|

|

スキー場施設が見えてきたら頂上近くです。 |

|

|

リフト設備(降り場)の左側に虎口があります。 |

リフト設備(降り場)の左側に鉢伏城址の入口(案内板)が見えます

|

鉢伏城址 |

| 鉢伏城址 木の芽峠城城塞群のひとつで、木の芽峠城・観音丸の北、尾根の最高地のところにあります。 構造的には主郭には土塁が巡り北側には堀切があります 木の芽峠城に比べ構造が新しく複雑なもので、また、城塞群の中では西光寺城よりは小さいものの技巧的な構造です 天正三年(1575年)の織田氏の一向一揆攻めの際には西光寺・常楽寺・照護寺・専修寺などがここを守ったとされます。 (今庄町) |

| 鉢伏城址 この城は、元亀(げんき)元年(1570)織田信長が越前に侵入した際に、朝倉方によってきずかれ、家臣・印牧(かねまき)弥六衛門が守ったという。 その後、織田方や一向一揆勢も立てこもった。 城は、木の芽峠から北西約700mの鉢伏山(標高762m)にあり、山頂部から北西に下降する尾根上に築かれている。 城の規模は、大きく二つの郭に分けられるが、周囲に土塁をめぐらした山頂部の郭が中心になっている。 海側の尾根の二つの郭は、海岸部からの敵の侵入に備えたものである。 城の大手は、南東部に???二重の竪堀の間が土橋となっており、虎口である???搦め手は北西部の海側である。 (今庄町) |

| 説明板から入ると虎口はL字に屈曲していています。主郭内は土塁が巡り削平地としては城塞群の中では一番広い空間があります。主郭から日本海、敦賀市内が一望できます。 | |

|

周囲には城址の遺構らしき跡がありました。 |

|

|

山頂を示す2等三角点 |

|

モスクワは見えませんでした!? |

|

|

天気が悪く敦賀湾の向こうのまでは見えませんでした。 |

燧ヶ城跡から西光寺丸城址・木の芽峠城址・観音丸城址・鉢伏城址と五城址を訪れることができ満足して下山できました。

シルバーの城郭城跡の散歩道「燧ヶ城跡と鉢伏城跡他」