|

�z��ҁF �z��N��F |

|

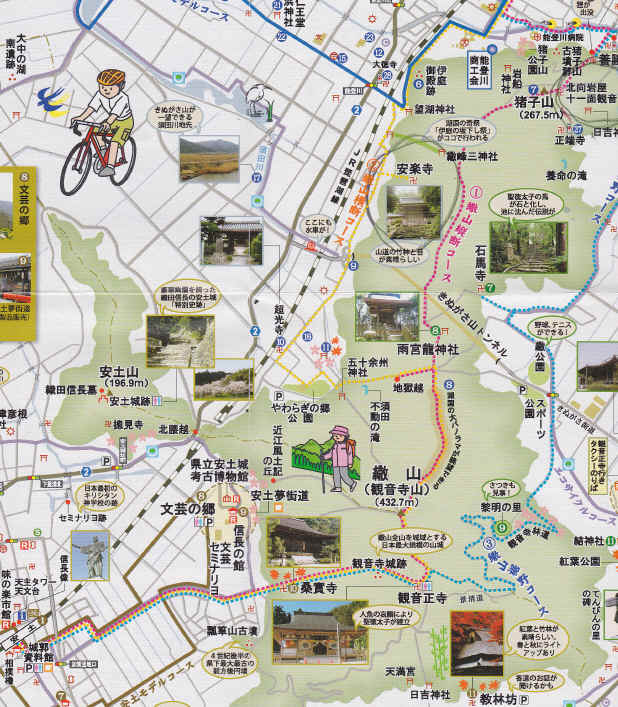

���ݒn

�F ���ꌧ�ߍ]�����s �`�@�� �F �R�@�@�� �@�@ |

�V���o�[�̏�s��Ղ̎U�����u���y�隬���(���ʂ���)�R ���y���v�B

|

�z��ҁF �z��N��F |

|

���ݒn

�F ���ꌧ�ߍ]�����s �`�@�� �F �R�@�@�� �@�@ |

�D�c�M�������V�������ڕW�ɓV���l�N�i�P�T�V�U�j�ꌎ�\�����A�d�b�ł���O�H���G��

��������s�ɐ����W���P�X�X���̈��y�R�ɒz�邳�������R��B�i�u���ʎj�Ո��y��Ձv�p���t���b�g���j

|

���y�R�̈ʒu |

|

|

���y�R�͒�����ㄎR�i���ʂ�����܁j���i���j�ɂ���܂��B |

|

�V����͉�ʂ̉E������̎R���ɂ���܂��B |

|

��ʒ����̗ΐF���u���y�R�v���@���u���y�隬�v |

|

����� |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ΗۂƑ��O�� �@���y��̓���͐ΗۂƌĂ��Ί_��p�����h�ۂŎՂ��Ă��܂��B �@���̐Ηۂ��݂���ꂽ�����͓������P�P�O������A���̊Ԃ��S�ӏ��̏o��������݂����Ă��܂��B �@�ʏ�̏�s�ł͑���ƌĂ�Ă�o�������P�ӏ������ł��B �@�D�c�M���́A���y��ɓV�c�̍s�K���v�悵�Ă������Ƃ���A��̐��ʂ����̓����Ɠ����A��ɂ����̂ł͂Ȃ����A�@���e�`�Ռ��i����������s�p��Ō��ւɓ����镔���j�ȊO�̎O��͍s�K�Ȃǂ̌��̎��Ɏg�p�����ł���B �@�����Ηۂ͖k���ɍa���Ȃ���ꕝ�͖��S.�Q���ł��B |

|

�i�摜�������͌��n�������j |

|

���̒��ԂɁu�����v������܂��� |

���̐��u��t�v���߂����}�̏��H�Ō������܂��B

|

|

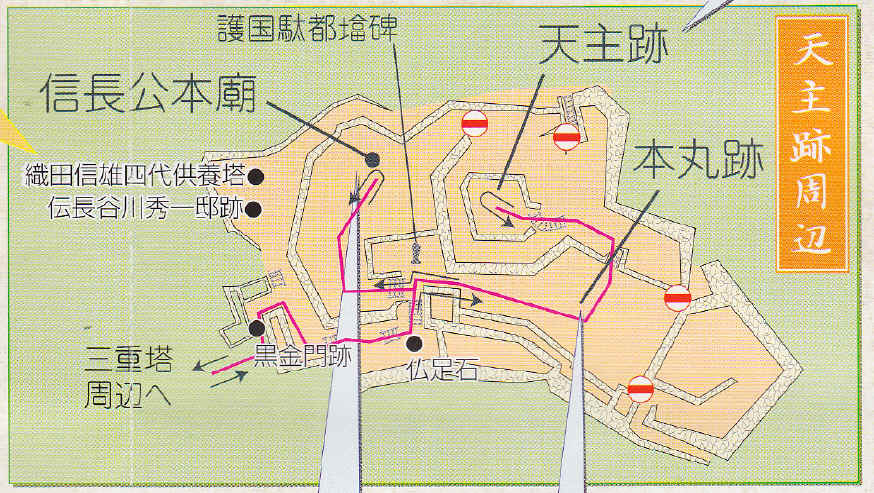

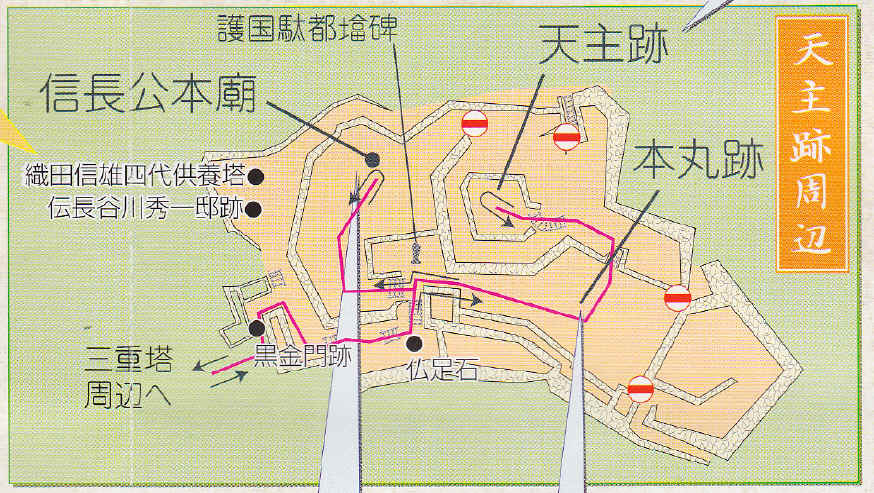

���y��Տ��H�} |

|

���y��̏I���Ƃ��̌� |

��t����u�隬�v�֓���O�ɉE���Ɂu�����y���v�Ɓu�����Η��v�Ɓu������i�s���}�i���܂ǁj���v���������܂��B

|

�����y�� |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ηۖk��s�ƌՌ� �@��ʂɉ��~�n�̌��ւɓ����镔������s�p��Łu�Ռ��i�������j�v�ƌ����܂��B �@�����Ηۓ��Ռ��̏�����́A��i�����s���ԋ߂ɔ���A���̊s�̓�ʂ��悷��Ί_�ɂ��Ղ��Ă��܂��B �@�ΗۂƂ̊Ԃ͖��U������܂��B �@�Ί_�ɉ����đ��a���݂����Ă��邱�Ƃ����蓹�ɒʂ���ʘH�ł��������Ƃ�������܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���n�������j |

|

ㄎR�i���ʂ�����܁��S�R�Q���j |

|

������ |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ηۂ̞e�`�Ռ��ƕ�����Ռ� �@���傩�琼�ɉ��т�Ηۂɂ͂Q�ӏ��̏o����������܂��B �@�ł����[�ɐ݂���ꂽ�o�����͓�x�܂ꂵ�ē���e�`�Ռ��ƌĂ��\���ŁA���̓����ɑ���ꂽ�o�����́A������Ռ��ƌĂ�������Ƃ����ɏ���ɍs���������̂ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���n�������j |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�c�s�K��z�����ĎO��ɕύX �@�Ί_�͉��ǂ̐Ί_�ɓ��ĕt���Ă���A���ǂ̐Ί_�͐��ɉ��тĖ��ߎE���ɂȂ��Ă��܂����B �@���̂��Ƃ���A�������y��̓�ʂ��悷�鉜�ǂ̐Ί_�������Ă��܂������A�V�c�̍s�K�̂��ߑ����O��ɂ���v�ύX�������ہA�쑤�Ɋs���p�������āA�ΗۂƃZ�b�g�ɂȂ����e�`�Ռ��������Ăƍl�����܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���n�������j |

|

������i�s���}�� |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������i�s���}�� �@���̊s�́A���y��p���ɐΊ_�����Đ��n���A���n�Ƃ��Ďg���Ă������ł��B �@���@���������Ƃ����˂Ɛ�ƌ�����~��������܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���n�������j |

��蓹���܂Ŗ߂��Ď�t�ň��y�R�E���R���i�T�O�O�~�j���x�����܂��B

|

��t |

|

|

���H�́u��t�v������P�W�O���̑�蓹��o��܂��B |

|

|

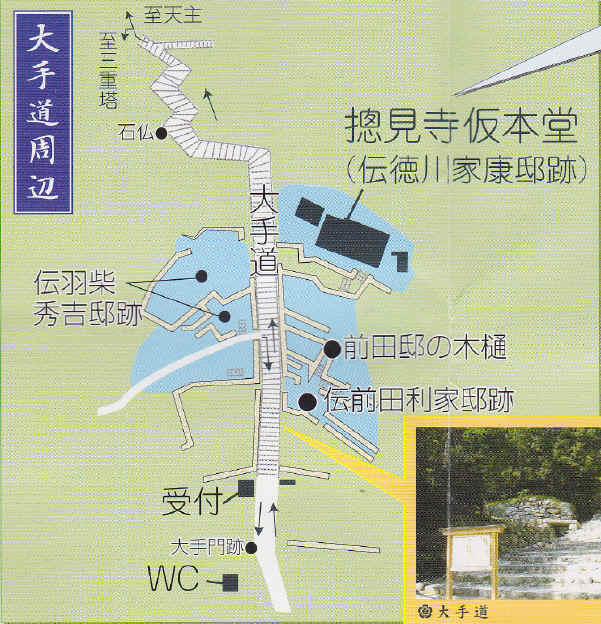

��蓹�����C���ɕ`���ꂽ�u���y��v�} |

|

���y��̏I�� |

��t���߂���Ɛ��ʂɑ�蓹���Â��܂��B

|

��蓹�[�P |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���y����ے����铹�|��蓹 �@���y��̐��ʌ��ւł�����傩��R�����ɒz���ꂽ�V��E�{�ۂɎ������ł͍ł��d�v�ȓ��ł��B �@��蓹�́A���̍\������A���������A�����E���Ȃ�����A��s�O���H�����̎O�̕����ɂ���č\������Ă��܂��B �@���傩��R���܂ŁA���P�W�O���ɂ킽���Ē����I�ɉ��т镔���̓����́A���U���ƍL���A���̗����ɂ͕��P�`�P�D�Q���̐Ε~���a������A����ɂ��̊O���ɍ����Ηۂ��z����Ă��܂��B �@���̓����ɂ́A�����̊s�d��ɔz�����`�H�ďG�g�@�ՁE�`�O�c���Ɠ@�Փ��̉��~������A�����͏��@����̎�a�𒆐S�ɉX�i���܂�j����E���A�����̌����ō\������Ă��܂��B �@�܂��ɁA���y��̐��ʌ��ւ�����ɂӂ��킵�����X�Ƃ������~�n�ƌ�����ł��傤�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���n�������j |

|

�Ε~���a |

| �@���傩��R���܂ŁA���P�W�O���ɂ킽���Ē����I�ɉ��т镔���̓����́A���U���ƍL���A���̗����ɂ͕��P�`�P�D�Q���̐Ε~���a������A����ɂ��̊O���ɍ����Ηۂ��z����Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�i���n�������j |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��蓹�̎R������ �@�R�������́A�X���ł��}�ȂƂ���ŁA�W�O�U�O�ɋ��Ȃ��Ȃ��牄�тĂ��܂��B �@���̕t�߂́A���≏�ɐΕ��������g���Ă��鑼�A���ȕ����ɕ��R�ȗx���邱�ƂȂ��A���Η����ɓW�J�����Ă��邱�Ƃ������ł��B �@�`����[���i��������������j�@�Ղ̖k���t�߂����蓹�͓����Ȃ��A��s���̊O�����\�����Ă��鍂�Ί_�̐�������A�{�ۂɒ��ڒʂ���{�ۗ���Ɏ���܂��B �@���ȕ����͕��S�����ɋ��܂�܂����A�{�ۗ���߂��ł��U������L�����ɂȂ�܂��B �@���y��̐��ʂ�ʂ鉺�X�����猩���钼���I�ȑ�蓹�Ƃ��̉�������ނ���V��́A�X�����s�������l�X�ɐM���̗͂�������ۂ������Ƃł��傤�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���n�������j |

|

�`�H�ďG�g���@�� |

|

�H�ďG�g�̉��~�͏����ȏ�قǂ̍L���Ő��i�̐Ί_�Ɉ͂܂�Č��Ă��Ă��܂����B |

�����o����G�g�̎�a�Ղ�����܂�

|

�`�H�ďG�g�@��a�� |

|

�`�H�ďG�g�@�Ձ|�P |

|

�`�H�ďG�g�@�Ձ|�Q |

|

�i�摜�������͌��n�������j |

|

���~�̎��͂͐Ί_�Ōł߂��Ă��܂��B |

�u�`�H�ďG�g�@�Ձv�̌������͑O�c���Ƃ̉��~�Ղł��B

|

�`�O�c���Ɠ@�� |

|

�O�c���Ɠ@�͑�蓹�ɉ����ď�ւƑ����܂��B |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`�O�c���Ɠ@�Ձ|�P �@��蓹�ɖʂ������~�́A�������̓`�H�ďG�g�@�ƂƂ��ɑ�蓹���ʂ̎����ł߂�d�v�Ȉʒu���߂Ă��܂��B �@�}�ȌX�Βn�����đ���ꂽ���~�n�́A���i�̊s�ɕ����ꂽ���G�ȍ\���ƂȂ��Ă��܂��B �@�~�n�̐�����ɂ͑�蓹��h�䂷����E�������Ă������̂Ǝv���܂��B �@���E�̖k�ɂ͑�蓹�ɖʂ��Ė傪���Ă��A���������ꏊ�ɂ͞e�`�ƌĂ�鏬���ȍL�ꂪ����A���̓��Ɩk���k���^�ɑ����E���͂�ł��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�������͌��n�������j |

|

�u���i���Ƃ݁j�̐Ηہv ���Ƃ́A���J����Ȃǂ��������錚��̈�� |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`�O�c���Ɠ@�Ձ|�Q �@��ʂɉ��~�n�̌��ւɓ����镔������s�p��Łu�Ռ��i�������j�v�ƌ����܂��B �@�`�O�c���Ɠ@�Ղ̌Ռ��́A��蓹�ɉ����đя�ɒz���ꂽ�Ηۂ���ē�����݂��A���̓����ɞe�`�̋�Ԃ����u���e�`�v�ƌĂ����̂ł��B �@���̊Ԍ��͒肩�ł���܂��A�H�ē@�Ɠ����K�̘͂E�傪���݂��Ă����Ɛ��肳��܂��B �@���������ƍ���ɂ͍������悻�U���ɂ��y�ԎO�i�̐Ί_�����т��A���̍ŏ�i���琳�ʂɂ����đ����E���N�������G�������낵�Ă��܂��B �@�܂��A��i�ڂƁA��i�ڂ̏�[�ɂ́u���ґ���v�Ƃ����ʘH���݂����A�펞�ɖ����̕��������E�������Ƌ߂��œG���}�������Ƃ��o����E��ւ̏o����e�Ղɂ��Ă��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�摜�������͌��n�������j |

|

�O�i�̐Ί_ |

|

�`�O�c���Ɠ@�� |

���P�W�O������ƌ������蓹�̔������炢���܂����B

|

��蓹�[�Q |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���y����h���̖R��������蓹 �@����̓��Ƃ������͓̂G�̐N����j�ނ��߂ɂȂ�ׂ��ׂ��Ȃ��肭�˂��č���邪�A���y��̑�蓹�́A���傩��̓����Um�ƍL���A���P�W�Om����������������̌��ʂ��͂悭�A�܂����y��ɂ��ď�p�̈�˂═�ґ���E�Η��Ƃ��Ƃ������ݔ��͒��������Ȃ��B �@��������������A���y��͌R�����_�Ƃ��Ă̋@�\���A�����I�ȋ@�\��D�悳���č��ꂽ���̂ƌ����Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�������͌��n�������j |

|

�@�� |

|

��蓹��o��Ɠ��̉��Ɂu�Ε��v���g���Ă��܂��B |

�u�`�O�c���Ɠ@�Ձv�̏�̒i�͕��ł����B

|

�i�ʌ��� �������j |

|

�u�{�� ���ʔq�ς͏I���܂����v�Ɨ��ĎD������܂����B |

|

���̕��ɐΒi�������܂����H�H |

���̏�̒i���`����ƍN�@���ł������݂͈������N�i�P�W�T�S�j���]�ˎ��㖖���j��

�Ђɂ��Ď������ʌ����̉��{���ƂȂ��Ă��܂��B

|

�ʌ������{�� |

|

���y�R���R���i���T�O�O�j���ʌ������������Ă���̂ɋ����ɂ�����Ă���Ȃ����������Ȃ��I�H |

�`����ƍN�@�Ղ��߂���Ƒ�蓹�͑傫������Ȃ���܂��B

|

��蓹�[�R |

|

�Ȃ��������i�ɂ����~�Ղ炵�����̂�����܂����A�ē��W���͂���܂���B |

|

��蓹��U��Ԃ�Ɓu����Ձv�܂ł��قڌ��ʂ��܂��B |

��蓹��o���Ȃ������e�ɕ���[���@�Ղ�����܂��B

|

����[���@�� |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����[���Ƃ� |

|

���~�ʐς͏��������V���ɋ߂��ꏊ�ɂ���B |

��������̑�蓹�ɂ́u�Ε��v�������g���Ă��܂��B

|

��蓹�[�S |

|

��蓹�Ղ̐Ε� |

|

|

|

�܂��܂��Βi�͑����܂��B |

|

�U��Ԃ���ʌ������{���i�`����ƍN�@�Ձj�̉����������܂��B |

|

�܂����Ε� |

|

����́u����[���@�Ձv�肪�����܂��B |

�ʌ�����n�̕W�����߂��Βi�ň�i�Əオ��܂��B

|

�U��Ԃ�Ɠo���ė����Βi�����։��тĂ��܂��B |

�u�`����[���@�Ձv�����i�オ��Ɓu�`�D�c�M���@�Ձv�֏o�܂��B

|

|

�u�D�c�M���@�Ձv�������Ɖ��V��������܂��B |

�X�ɑ�蓹��i�ނƁu�D�c�M���i�M���̒��j�j�@�Ձv�������Ă��܂��B

|

���ʂ́u�D�c�M���@�Ձv����O�����ɋȂ���܂� |

�����ȐΒi��o��ƉE��Ɂu�`�D�c�M���@�Ձv�肪�����܂��B

|

�`�D�c�M���@�� |

|

�D�c�M�� |

�u�`�D�c�M���@�Ձv�O��ʂ�V��ւ̐Βi��o��܂��B

|

�V�瓹���� |

| �@ |

|

�o�肫���������u�����i���낪�ˁj��Ձv�ł��B |

�u�����i���낪�ˁj��Ձv�̎�O������D�c�M���E�X���ۓ@��������܂��B

|

�D�c�M���E�X���ۓ@�� |

|

�u�����֎~�v�̂��߉��̗l�q�͕�����܂���B |

|

�D�c�M�� |

�D�c�M���E�X���ۓ@�����߂�����u�����i���낪�ˁj��Ձv�ɏo�܂��B

|

|

�V����ӂ͑S�̂�Ί_�ň͂܂�v�lj����Ă��܂��B |

|

���S��� |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������� �@�����́A���y�钆�����ւ̎�v�ȓ����̈�ł��鍕����̐Ղł��B �@���͂̐Ί_�̐���i�Ƒ傫���A����5�N�̔��@�����ŁA���̕t�߂ɑ�ʂ̏Ă������̒��ɂ́A�e��E�˖�Ȃǂ̋��������܂܂�Ă��܂����B �@���̈�т́A�W�����P�W�O�����A���y�R�ł͍ł������Ƃ���ɂ���܂��B �@�����P�W�O���A��k�P�O�O���ɋy�Ԃ��̎��͂́A�������ȐΊ_�Ōł߂��A���͂���͛����i����j���Ă��܂��B �@���̍��Ί_�̐����Q�`�U���̊O���H���߂���A�R������ʂ��������ƌ���Ă��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���n�������j |

|

�i���n�������j |

�u������Ձv���߂��K�i���オ�荶�Ȃ�����D�c�M�Y���l�㋟�{���E�`���J��@��������܂��B

|

�D�c�M�Y���l�㋟�{�� |

|

��蓹�[�U |

|

������Ղ���u�����v�������܂� |

|

�̂Ă�ꂽ������ |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������i�������㒆���j �@���̕����͑�蓹�ȂǂɌ�����Ε��Ɠ��l�ɒz�铖���̒P�Ȃ�ނƂ��ďW�߂��Ί_�Ɏg���ċ����悤�ŏ��a�̏����o�R�������̂Ƃ����̕t�߂̕��ꂽ�Ί_�̒����甭������܂����B �@�����Ղ͂��߉ނ��܂̑��Ղ�\���������̂ŌÑ�C���h�ł͕����ɐ旧�����q�̑Ώۂɂ���Ă��܂����B �@�䂪���ł͓ޗǂ̖�t���̂��̂���������ŌÁi�ޗǎ��㍑��j�̂��Ƃ��ėL���ł����A���̕����͒����̐����Ȃ��╨�Ƃ��đ�ϋM�d�Ȃ��̂ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�ʌ����Z�E�j |

�V��Ր����̓`��̊ېՂɐM�����̖{�_������܂��B

|

�`��̊ې� |

|

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@��i�̑����A�G�X�q�� �@�d�b�A�H�ďG�g�͓V���\��N�ꌎ�ɎO�@�t�ɔN���\�킷�ׂ��o�邵�A���M�����䂩��̈��y���̊ېՂɑ����A�G�X�q�A�����i�Ђ�����j�Ȃǂ̈�i�����Ė{�_�Ƃ����B �@�����ĘZ������̈�����ɂ͐D�c�ꑰ��Ɛb���W�߁A����ɖ@�v���s�����B �@�@�@�@�@�@�i�摜�Ɛ��������u���ʎj�Ո��y��Ձv�p���t���b�g���j |

�߂��Ė{�ېՂ������r�������̍���ɔ肪����܂��B

|

�썑�ʓs�̔� |

|

�썑�ʓs墖�� |

墖 墖 |

|

�i�摜���u���ʎj�Ո��y��Ձv�p���t���b�g���j |

|

�{�ې��Ռ� |

|

�{�ې��Ռ� |

�{�ېՂɂ͑����̌������������ƌ����Ă��܂��B

|

�{�ې� |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�ې� |

|

�{�ۈ�\���ʐ}�Ɩ{�ی����������ʐ} |

|

�{�ۓ��Ռ� |

�{�ېՂ���V���Ղ����Ԃ̂��V���t��ł��B

|

�V���t�� |

|

��i������Ə����ȍL��i�V���t��j�֏o�܂� |

|

�V���t�䂩��V���ւ͍X�Ɉ�i�オ��܂� |

|

�V��䉺�i�V���t��j |

�V���Ղ�

|

�V���� |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���y��V���� �@���y��̓V��́A�������Ă���킸���O�N��̓V���\�N�i�P�T�W�Q�j�Z���ɏĎ����Ă��܂��܂����B �@���̌�͖K���҂��Ȃ��A�����N���̊ԂɊ��I�Ƒ��̉��ɖ�����Ă��܂��܂����B �@�����ɂ͂��߂Ē������������ɂ́A���a�\�ܔN�i�P�X�S�O�j�̂��Ƃł��B �@�����͐ϓy�������ƁA�����̂܂܂̑b�������Ɍ���܂����B �@���̎��ɐΊ_�̕�����h�~���邽�߂Ɏ�̕⋭��������ꂽ���́A���o���������̂܂܌��݂Ɏ����Ă��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���n�������j |

|

|

|

�i�摜�����n���������j |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ɑb���Ȃ� �@���w�̖ؑ����z�����Ă�ꍇ�A�����ɐS���𗧂Ă�̂������̓��{���z�̓��������A���y��V��̑b�͒�������1�����������Ă���i���̑b�͑S�Č������Ă���j�B �@���@�����ł́A�����ɑb���������Ղ͂Ȃ����Ƃ��m�F����A�܂������ɋĂ���������́A�Ă��������V��̈ꕔ�Ǝv����Y�ƂƂ��ɁA��̂�����̂悤�Ȕj�Ђ��������o�y�����B �@���@���̐����ł́A���̌��̏�ɂ͂��ĕ����̕�����i�V��w�}����̐����j�A���ɂ͎ɗ��e��ł���₪�����Ă������̂Ɛ�������Ă���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���n�������j |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V��E�{�ۂ̏Ď� �@���y��V��y�т��̎��ӂ̖{�ۓ��̌������́A�R��̐킢�̌�܂��Ȃ����ďĎ����Ă���B �@�����܂ŏĎ������̂́A�V���A�{���Ȃǂł����ɐD�c�G�M����̊ۂɓ��邵���悤�ɁA��m�ۂ������ď\���ɋ@�\���Ă����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ď��̌����ɂ��ď���������B �@�P�D���q���G�R���s���̍ۂɕ������Ƃ̐��B �@�@�@�������A���y�ŏo���������Ƃ����̂�6��15���i�w�������L�x�j�ŁA���̓��A�G���͍�{��Ŗx�G���̌R�ɕ�͂���Ă������@�@�@�@�ƁA�܂��A���G�͍�{��ł̎��n�̍ہA���G���W�̖����⒃��A�����x�����Ɉ����n���Ă����{��ɉ�����Ă��邱�Ɓ@�@�@�@����G��߂ƍl������B �@�Q�D�ޏĐ� �@�@�@�@�ɐ�������������D�c�M�Y�R�����q�̎c�}���t��o�����߂ɏ鉺�ɕ������̂��V��ɉ��Ă����Ƃ������B �@�R�D�D�c�M�Y���ΐ� �@�@�@�@����́A���C�X�E�t���C�X�̕�w���{�����j�x���ڂ̓����̐鋳�t�̋L�q�i���{��h��N��j�ɂ����̂ŁA���̋L�q�ɂ́@�@�@�@�u�D�c�M�Y���Ë��������̂ŕ������v�Ƃ���B �@�S�A���D�ړI�ŗ��������쓐��y���������ł���Ƃ�����B �@�T�D�����ɂ���ďĎ������Ƃ�����B |

�V��䂩���ʌ����{���ՁE�O�d���E��ւƉ���܂��B

|

�A�H |

|

�V���ՁE�{�ېՁE��̊ېՁE������Ղ����蓹������܂��B |

|

�����Ɂu�`�D�c�M���@�Ձv��������Ɛ��ʂɎO���H������܂� |

|

�W���̎w���u�E �ʌ����E�O�d���E����o�đ�������ցv�ɏ]���ĉE�Ȃ���܂��B |

�E�Ȃ���� �ʌ����{�����܂ł͏����o���ł��B

|

�ʌ������� |

|

�ʌ����{�����̐Ί_���E��Ɍ��Ȃ���Βi��o��܂� |

|

���ʂɏĂ��c�����u�O�d���v�������A�E����ʌ����{����������܂��B |

|

�ʌ����{���� |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��s�������ɂ�����قȎ��@ |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʌ����{���͓V�削��̍ۂ��ޏ����܂ʂ��ꂽ�� �@�ʌ����͐D�c�M���ɂ���Ĉ��y����ɑn�����ꂽ�{�i�I�Ȏ��@�ł��B �@�V��Ə鉺�����ԕS�X�����i�ǂǂ͂������j���̓r���ɂ��邽�߁A�����K���l�X�̑��������̋����������ĐM���̂Ƃ���֎Q�サ�����Ƃ����X�̋L�^�Ɏc����Ă��܂��B �@�{�\���̕ς̒���ɓV��t�߂����サ���ۂɗޏĂ��܂ʂ��ꂱ�Ƃ��ł��܂������A�]�ˎ��㖖���̉Éi���N�i�P�W�T�S�j�ɐɂ����������̒��������������Ă��܂��܂����B �@���̌�A��蓹�e�́u�`����ƍN�@�Ձv�Ɏ��@���ڂ����݂Ɏ����Ă��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���n�������j |

|

�{���t�߂̉����} |

|

�{���t�߂̍q��ʐ^ |

�{���Չ��̎O�d����

|

�ʌ����O�d�� |

|

�O�d�� |

�O�d�������蓹��S�X�������։���r���ɐm���傪����܂��B

|

�ʌ�����(�O�t) |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�d�v������

�ʌ����� �@���ʂ̒��ԎO�Ԃ̒����Ԃ��o�����Ƃ���O����O�Ԉ�ˁi�������j�O�t�Ƃ����Ď��Ⴊ�����A�����ł͐��ʂ̘e�Ԃɋ������݂��A�����͎m�����܂邽�ߓ�Ɩ��t���Ă���B �@���̖�͓��Ɍ��T��N�i�P�T�V�P�j�̌����������n���������邪�A�D�c�M�����V���l�N�i�P�T�V�U�j�z��ɒ��肵�A���킹���ʌ��������Ă�ۂɍb��S����ڐ݂����Ɠ`������B �@�g���͏㉺�w�Ƃ��O���ŁA�a�l���咲�Ƃ����ł���ʓI�Ȍ`���ł��邪�A���w�����Ԃ̒��������富ҁi������܂��j������̏㕔�ɂ��Ă��铪�сi������ʂ��j�̖ؕ@�i���ȁj�Ȃǂ͎������㖖���̓������悭�����Ă���B �@�ؑ�������͎m�����͉��m���N�i�P�S�U�V�j�̍�ŏd�v�������Ɏw�肳��Ă���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a�\��N�\���@�@�@�@�@���y������ψ��� |

�傩��S�X������������܂��B

|

�A�H�[�Q |

|

�S�X�����܂ʼn����Ɠ��͕���ȓ��ƂȂ荶�Ȃ���܂��B |

|

���̗����ɂ͋������낲�낵�Ă��܂��B |

���͓V��@ ㄎR�i���ʂ�����܁j���y���Ŗ@�b���Ɋ��܂���

|

���ꌧ���ߍ]�s�\�o�쒬986 ��Z�E |

|

ㄎR�ɒ�i���j�R�����k�����ɂ���܂��B |

|

�����Βi��o��܂��B |

|

�V��@

ㄎR���y�� |

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{���͐��\��ʊω� |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����q�@���`�Ε����ɂ��� �@�����]��͓����E�����̗����ōs���A�{�����c�̂��ߗ�������S�l�̑m�������֓n�C�������A�A���̍ۓ�j�����Ƃ����i�N���ɒ���y����K�u���āj�B �@��a�ܔN�i1392�j11���ɏO�k���ƍs�l������@�Ɠc������E�̂��Ƃő����A�ɒ뎁�̒�����������Ƃ������j���̂ق��́A��i��┄���������A�i�a��N�i1376�j12���A�l�N�i1452�j1���A���m���N�i1467�j11���Ȃ�37�_�قǂ𐔂���B �@�����V��@�̍���̑P�����Ɖ�������A���������q�̏�R�V�_�ƌ��т��A�_���K���̗L�l��m�肤��B �@�V���l�N�i1576�j�D�c�M���ɂ��đł����ꂽ�Ƃ����i�_��S�u�e�j�B �@�]�˒����ɍċ����邪�A�Éi�Z�N�i1853�j�ɉЂ�����A�L�^�j�̈ꕔ���������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i����~�����T�����u�����K�C�h�v���j |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��Z�E�����Ɩ[���O�i�ӂ��傤�ڂ��������j�t |

�V���o�[�̏�s��Ղ̎U�����u���y�隬���(���ʂ���)�R ���y���v